La “Vita vel passio b. Pelini episcopi et martyris”, opera agiografica dell’XI secolo costruita sulla vita e sulla passione di san Pelino, antico protettore cittadino, ci regala una delle più belle immagini della nostra città. L’anonimo autore narra, infatti, come fosse noto a tutti quanto Brindisi si distinguesse dalle altre cittadine per i suoi indiscutibili pregi: ben costruita, abitata da un buon numero di abitanti, piena di opportunità e di ricchezze d’ogni genere («civitas enim haec mirae fortitudinis esse dignoscebatur, et magna frequentia civium incolebatur, divitiis plena, terrenis commodis feliciter rutilabat»).

Siamo nel IV secolo e Brindisi vive appunto uno dei suoi momenti migliori, anche se magari meno eroici rispetto al passato. Le luci della ribalta si appuntano ormai su altre zone dell’impero e gli avvenimenti rilevanti, quelli tanto per intenderci che gli storici tramandano, avvengono in effetti altrove. La nostra città non è più una zona di frontiera, come ai tempi in cui Cesare e Pompeo se la disputavano accanitamente, né vede più transitare le legioni romane in procinto di portare la guerra nel lontano Oriente. Eventi questi che facevano guadagnare citazioni letterarie e gloria futura ma anche sostanziose difficoltà per gli abitanti. Se però le azioni eroiche ed i transiti militari sono di molto diminuiti, i nostri concittadini ci hanno comunque guadagnato in tranquillità, non dovendo più schivare dardi o frecce vaganti e neppure vivere il disagio che i legionari di passaggio inevitabilmente causavano.

In confronto ai tempi andati, Brindisi è divenuta così una calma metropoli, situata nella pancia dell’impero, che può godere appieno dei privilegi d’una posizione favorevole senza doverne subire gli inevitabili contraccolpi. Sebbene non ci sia più il traffico d’una volta, le vie marittime restano, per tutta una serie di motivi, le più percorse rispetto a quelle di terra: fanno risparmiare tempo, risultano più agevoli e, al tempo stesso, sono pure meno pericolose. In definitiva, il porto brindisino riesce in ogni caso a richiamare le attività produttive utili a creare le condizioni migliori per alimentare le occasioni e le potenzialità della città. Il che consente di superare anche congiunture negative come quelle che, a partire dalla fine del III secolo, furono causate dall’equiparazione della posizione giuridica dei «municipia» della penisola italica a quella delle provincie. Fatti i dovuti distinguo, sarebbe come se una regione ad ordinamento speciale fosse declassata a statuto ordinario e, in effetti, i municipi della penisola persero con questa manovra buona parte dell’autonomia finanziaria e gestionale sino ad allora goduta.

Brindisi fu inserita nell’Italia Suburbicaria, vale a dire tra le province direttamente dipendenti da Roma, l’Urbs per eccellenza, in particolare nella sesta, chiamata Apulia et Calabria. Come già ricordato in altri interventi, Calabria era la denominazione che i nostri progenitori avevano assegnato in origine allo spazio compreso tra Santa Maria di Leuca ed Ostuni, che combaciava più o meno con l’attuale Salento; Apulia identificava, invece, all’incirca il centro nord dell’odierna Puglia. La provincia romana, coincidente quindi pressappoco con la moderna regione Puglia, iniziò ad essere retta da un «corrector» (governatore) che poteva contare su un «officium» — termine qui inteso per la prima volta nel senso burocratico di “ufficio”, mentre in precedenza era prevalente nel significato di “funzione” o di “obbligo” politico e sociale — composto da vari funzionari (corniculari, tabulari, commentari, e via dicendo, che costituivano il management del tempo). Nasceva così la burocrazia con compiti unicamente civili e la cui principale funzione era quella di fissare l’ammontare delle imposte a carico delle varie città. Tale decisione, che oggi verrebbe detta epocale, ebbe l’effetto di far lievitare ancor più la spesa pubblica, già appesantita dai costi di un esercito mastodontico, avviando insieme un inconsueto processo di ridimensionamento dei poteri degli organi municipali.

In quel periodo, l’impero era minacciato ai confini dagli sconfinamenti dei barbari e tali pressioni dall’esterno erano vissuti in maniera del tutto antitetica tra loro. C’era chi lo riteneva un fenomeno gonfiato dagli eccessivi allarmismi; chi, considerandolo pericoloso, desiderava una politica decisa che lo contenesse; chi lo reputava utile all’impero ed auspicava politiche di inclusione perché capaci di attenuare alcuni effetti sociali negativi, quali ad esempio quello derivante dai vuoti nei ranghi militari causati da chi preferiva pagare uno specifico tributo pur di essere esentato dalla leva militare. Quanti, però, erano costretti a viverci quotidianamente a contatto si lasciavano andare a racconti dalle fosche tinte, come l’anonimo compilatore d’un trattato sulle macchine da guerra che commentò parecchio preoccupato: “Occorre innanzitutto prendere consapevolezza che la furia dei popoli stringe in una morsa l’impero romano e che la barbarie malfida, aiutata dall’ambiente naturale, incombe da ogni parte sui nostri confini” («In primis sciendum est quod imperium romanum circumlatrantium ubique nationum perstringat insania et omne latus limitum tecta naturalibus locis appetat dolosa barbaries», “De rebus bellicis” VI 1).

Allora attraversare l’Italia non era una faccenda di poche ore quanto piuttosto di settimane e, di conseguenza, la nostra Brindisi si trovava ben lontana dalla frontiera germanica dove il fenomeno migratorio dava origine a frequenti aggressioni e saccheggi. Proprio l’esigenza di difendere le frontiere indusse il governo imperiale a ripristinare la vecchia politica delle fortificazioni che, però, interessò soltanto le zone più immediatamente esposte. A Brindisi, anche per questioni diverse da quelle logistiche, si tralasciò del tutto la manutenzione della preesistente cinta muraria — per altro non più in grado di difendere le zone periferiche («i continentia tecta et aedificia») in cui l’abitato s’era nel frattempo di molto espanso — che finì per disfarsi e per essere impiegata come materiale di riuso per la conservazione di altri edifici pubblici e privati. Per il momento, quindi, si godevano i soli aspetti positivi tant’è che la nostra città poté avvantaggiarsi nel campo della produzione agricola, che era la spina dorsale dell’economia del tempo. Rispetto alle città di confine, che si trovavano in uno stato di costante insicurezza e che vedevano le proprie zone agricole depauperarsi perché i coloni tendevano a rifugiarsi nei luoghi fortificati, Brindisi viveva un fenomeno del tutto opposto: erano le campagne a popolarsi a danno delle zone urbane, e ciò consentiva un migliore sfruttamento dei terreni coltivati.

Almeno formalmente, il municipium brindisino continuò a mantenere il precedente assetto istituzionale con il principale organismo di gestione costituito dai quattro magistrati facenti parte del collegio dei «quattuorviri». Nella sostanza, l’adozione dell’ordinamento provinciale aveva privato questo ente delle sue principali prerogative e competenze. Ed anche il potere, che il popolo aveva potuto esprimere partecipando alle decisioni sull’amministrazione cittadina, incominciò a fare ormai parte del passato. Analoga crisi coinvolse il consiglio cittadino («curia») i cui componenti («curiales»), non solo non godevano del vitalizio, né di stipendio, essendo la loro partecipazione a titolo gratuito, ma in aggiunta rispondevano, con il proprio patrimonio, della regolare riscossione dei tributi gravanti sulla città e dell’esecuzione delle opere edilizie. Era infatti un ricordo il tempo in cui tale carica era ritenuta un privilegio: gli onori s’erano a poco a poco affievoliti mentre gli oneri s’erano fatti sempre più gravosi. Pur non essendo più un compito ambito, era un’attività che i benestanti erano comunque tenuti a svolgere, rientrando tra gli obblighi («munera») che si dovevano allo stato. Solo particolari categorie erano esentati dai munera curiali, tra questi gli alti funzionari di palazzo e degli uffici burocratici ed il clero. Costantino, con editto del 313, aveva infatti esentato anche gli ecclesiastici da tali oneri, oltre che da altri carichi fiscali, perché «dovevano, per il bene dell’impero, servire la propria legge [vale a dire il cristianesimo] in ogni momento» (Eusebio, “Storia Ecclesiastica” X 7). Proprio per questo, i componenti le curie, pur di sfuggire ad un così gravoso incarico, brigavano per prendere gli ordini sacri, sottoponendosi spesso al pagamento di salate tangenti. Le così poco spontanee vocazioni dei curiali entrarono tuttavia in crisi, non appena si condizionò l’esercizio d’un ministero sacro alla perdita del patrimonio, che doveva essere appunto devoluto alla curia. In definitiva, anche per la nostra città il IV secolo comportò profondi mutamenti istituzionali causati dalla provincializzazione e, soprattutto, dalla comparsa e dall’affermazione del cristianesimo.

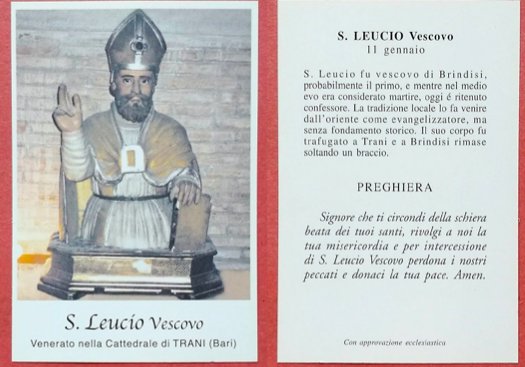

Insieme alle altre metropoli della tarda antichità, Brindisi fu infatti coinvolta nel processo di cristianizzazione sin dalle sue prime fasi perché ritenuta uno dei canali più appropriati per la diffusione del credo. E questa strategia di dare avvio alla divulgazione della fede nelle sedi di più certa emanazione è illustrata da Paolo Diacono nel proemio ai suoi “Gesta episcoporum Mettensium” (Storie dei vescovi di Metz) dove è fornito il quadro completo delle primitive fondazioni apostoliche attuate in Occidente dai rappresentanti di san Pietro. A detta del monaco e storico longobardo dell’VIII secolo, il beato Pietro, appena giunto a Roma, mandò i migliori e più esperti uomini del suo seguito nelle principali città occidentali dell’impero affinché fossero sottomesse a Cristo. “Allora dunque inviò Apollinare a Ravenna, Leucio a Brindisi, Anatolio a Milano. Marco… ad Aquileia” («Tunc denique Apollinarem Ravennam, Leucium Brundisium, Anatolium Mediolanum misit. Marcum… Aquilegiam destinavit»).

Di là dal reale fondamento storico attribuibile a questo racconto, il messaggio che traspare è inequivocabile: richiamarsi a Pietro, «princeps apostolorum», sottolineava il prestigio allora posseduto dalla nostra città e, al tempo stesso, conferiva un indiscutibile credito alla diocesi brindisina. Brindisi risultava in definitiva tra le poche sedi episcopali che potevano vantare una fondazione apostolica. Difatti, come avvenuto per poche città rinomate, san Pietro aveva deciso di inviarvi un evangelizzatore e la scelta era caduta su Leucio che, anche per questo, è considerato il primo vescovo di Brindisi.

(1 – continua)