di GIANFRANCO PERRI

Probabilmente molti giovani brindisini d’oggi non sanno che l’aeroporto di Brindisi, solo di recente denominato del Grande Salento ed in origine intitolato al comandante di aeromobile civile Antonio Papola deceduto il 13 febbraio del 1938 in un incidente di volo, ha avuto un glorioso antenato, un capostipite che quest’anno -2016- commemora il suo primo centenario della nascita. Le piú lontane origini dell’aeroporto di Brindisi, che furono di caracttere militare e che risalgono agli albori della stessa aviazione italiana, coincidono infatti con gli anni iniziali della prima guerra mondiale, quando nel basso Adriatico si scontravano acerbamente le flotte dell’Intesa di cui faceva parte l’Italia, contro quelle austro-tedesche. Il suo primissimo nucleo fu una stazione provvisoria per idrovolanti creata per iniziativa della Regia Marina Militare: una circolare, la N° 25260 del 6 dicembre 1914, stabiliva la creazione di tre stazioni per idrovolanti a Venezia, Pesaro e Brindisi, per contrastare l’aeronautica austriaca che stava imperversavano sull’Adriatico. Della ventina di apparecchi dei quali disponeva allora la Regia Marina, a Brindisi furono assegnati 3 idrovolanti Curtiss. Erano apparecchi di legno e tela, e a Brindisi furono inizialmente depositati sulla nave Elba e successivamente sulla nave Europa, in attesa che si completasse la costruzione di un hangar.

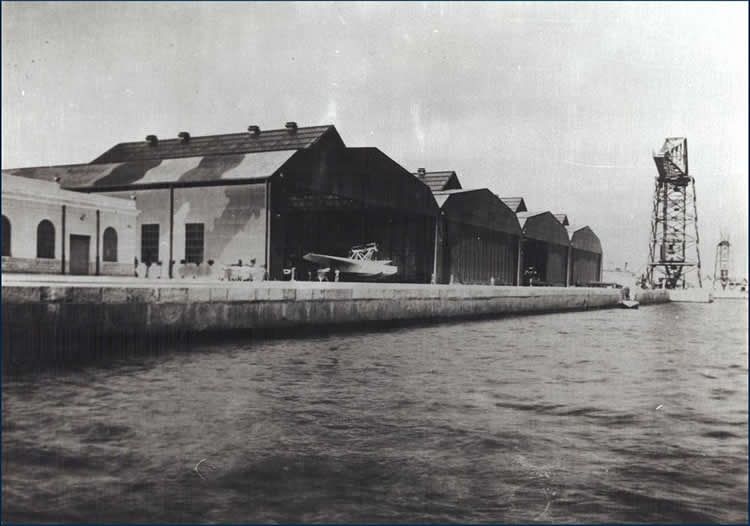

Poi, con l’inizio del 1916, pochi mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia, per meglio contrastare l’aviazione austriaca di base a Durazzo, la stazione fu notevolmente potenziata e così, in quell’anno nacque formalmente l’Idroscalo Militare di Brindisi. Il complesso della base per idrovolanti di Brindisi sorse in località Costa Guacina, appena fuori dal porto interno: uscendo dal canale Pigonati a sinistra, sull’area costiera compresa tra Posillipo e Fontanelle, da sempre punto di attracco di navigli imbarcazioni e battelli vari in quanto riparata dalle correnti marine, e per questo difesa dalla piazzaforte navale. Furono anche necessari impegnativi lavori di sterro per portare sul livello del mare tutta l’area di quella costa che in origine fu topograficamente sopraelevata.

Una ubicazione resa ideale dal contiguo bellissimo specchio d’acqua le cui condizioni naturali invidiabili ne fecero la pista dalla quale si levarono in volo gli idrovolanti della base, tra i quali quelli della squadriglia guidata da Orazio Pierozzi, eroico aviatore deceduto in volo di addestramenteo nel 1919 dopo aver guidato innumerevoli azioni di guerra vittoriose. Soprannominato l’asso del mare, a lui dopo la sua tragica morte fu intitolato l’idroscalo. Anche le altre due squadriglie di base all’idroscalo di Brindisi, furono guidate da altri due formidabili aviatori, Umberto Maddalena e Francesco De Pinedo, piloti militari, celebri per le loro imprese aviatorie nella grande guerra, anche loro deceduti in incidenti di volo, nel 1931 e nel 1933 rispettivamente.

Nel corso dello stesso anno 1916 furono costruiti i 6 hangars per gli idrovolanti da bombardamento progettati dall’ingegnere Luigi Bresciani. Adiacenti e a nord degli hangars Bresciani, si costruirono anche 3 enormi hangars per dirigibili i quali peró furono presto dismessi e trasferiti a San Vito dei Normanni, per ragioni di sicurezza. Gli hangars Bresciani invece, con muratura di tufi e cemento e con copertura a botte con sesto ribassato in solaio latero-cementizio, sono ancora oggi attivi ed utilizzati dall’ONU.

Finita la grande guerra, nel 1919 il governo italiano propose alla Grecia la creazione di un servizio di posta aerea tra Roma ed Atene con scalo a Brindisi, con un pensiero chiaro e lungimirante giá rivolto ai possibili sviluppi futuri dell’aeronautica commerciale. Fu proprio un raid effettuato tra il 9 e il 12 settembre di quello stesso anno da Francesco De Pinedo, comandante della stazione di idrovolanti di Brindisi, e conclusosi positivamente con un percorso aereo tra Brindisi ed Atene in sole cinque ore, a rendere più concreta quell’idea.

Con regio decreto del 28 marzo 1923 fu fondata la Regia Aeronautica Militare che al momento della sua nascita ricevette in consegna da Esercito e Marina tutti i campi aeronautici terrestri e gli idroscali allora esistenti: a Brindisi prese possesso del campo terrestre di San Vito dei Normanni che era sorto nel 1918 a circa 9 kilometri dalla città sulla strada per San Vito dei Normanni con l’adiacente, tra i vigneti di contrada Marmorelle, campo dirigibili e quindi, prese possesso anche dell’Idroscalo Orazio Pierozzi. Cosí nello stesso 1923 toccó alla fiammante Regia Aeronautica Militare avviare la costruzione dell’Idroscalo Civile di Brindisi che, affiancando quello militare, fu completato nel 1925 perfezionando cosí un grande sistema di trasporti e collegamenti all’importantissimo e strategico porto di Brindisi, che con il sub-sistema treno-nave della Valigia delle Indie era già funzionante fin dal secolo precedente. Parallelamente, vennero costituite le prime aerolinee private italiane: la societá Servizi Aerei SISA nel 1921, la Societá Anonima Navigazione Aerea SANA nel 1925, la societá Transadriatica nel 1926 e la piú famosa Aero Espresso Italiana AEI che, fondata il 12 dicembre 1923, il 7 maggio 1924 stipuló con l’Aeronautica Militare una convenzione per l’impianto e l’esercizio di una linea commerciale tra Italia Grecia e Turchia, via Brindisi.

Era così nata la prima linea aerea internazionale italiana e il 1° agosto del 1926 dall’idroscalo di Brindisi partì il primo volo commerciale internazionale di linea italiano, che aprì al traffico la linea Brindisi-Atene-Costantinopoli con idrovolanti Macchi M24. Nel 1927 fu aggiunta la linea Brindisi-Atene-Rodi e la SISA inaugurò la Brindisi-Durazzo-Zara. Nel 1928 un’altra importante compagnia, la SAM Società Aerea Mediterranea, avviò la Brindisi-Valona con idrovolanti Savoia Pomilio S59.

Sul fronte militare, negli anni venti Brindisi divenne sede dell’86° Gruppo Idrovolanti dotato di numerosi apparecchi Macchi M24 e poi Siai Marchetti S55 e sorse cosí la necessitá di nuovi hangars la cui costruzione, stabilita a nord degli hangars Bresciani, fu commissionata alla Societá Officine Savigliano di Torino. I 4 hangars Savigliano, ognuno a pianta rettangolare di circa 54 x 60 metri, furono completati intorno al 1930: ossatura reticolare metallica a una campata e rivestimenti in lamiere ondulate zincate, cupolino centrale di aereazione a doppia falda in materiale policarbonato. Ognuno dei quattro accessi verso la banchina ha un’apertura di circa 51 metri con piú di 12 metri di altezza.

L’ottima struttura metallica, nonostante la sua vicinanza al mare è rimasta pressoché intatta ed é ancora funzionale ai nostri giorni: uno degli hangars é gestito dall’ONU e negli altri tre opera la societá Alenia Aeronavali.

Quello di Brindisi era un idroscalo d’avanguardia, con infrastrutture e servizi di grande qualitá, per esempio era il solo al mondo ad essere dotato di un carrello di alaggio su rotaie che consentiva un comodo imbarco a terra di passeggeri, merci e posta. Alcuni resti di quelle rotaie si possono ancora riconoscere sul terreno a tutt’oggi. L’idroscalo con la sua sezione militare e con quella civile, grazie alla posizione strategica di Brindisi, aveva funzionato a pieno ritmo per tutti gli anni venti, con un vasto impiego di idrovolanti in molte delle nuove correnti di traffici commerciali e militari del Mediterraneo. Invece, per diversi anni gli aerei militari e civili si erano continuati a servire del campo terrestre di San Vito fino a quando l’amministrazione provinciale di Brindisi decretó la costruzione di un nuovo aeroporto, procedendo all’esproprio ed acquisto dei terreni agricoli siti alle spalle dell’idroscalo, approntando nel 1931 il piano regolatore del nuovo aeroporto e iniziando i lavori di costruzione alla fine dello stesso anno 1931. Il campo entrò in funzione nel 1933, intitolato a Orazio Pierozzi e inaugurato da Benito Mussolini il 30 di luglio. L’aerostazione fu completata nel 1937, con pista di lancio orientata a nord, inizialmente di 50 metri x 600 metri e successivamente portata a 850 metri.

A seguito della politica del regime, voluta dal ministro dell’Aeronautica Italo Balbo, tutte le societá aeree furono via via liquidate o accorpate fino alla formazione di un’unica compagnia di bandiera, l’Ala Littoria, alla quale finalmente passò anche AEI nell’ottobre del 1934, quando il 28 di quel mese la compagnia SAM dopo aver assorbito la quasi totalitá dei servizi aerei italiani era ufficialmente divenuta “Ala Littoria S.A.” aggiungendo il fascio littorio alla rondinella azzurra del simbolo SAM che sua volta era stato ereditato dalla Transadriatica. Nell’aeroporto di Brindisi l’Ala Littoria gestiva, tra altre, le linee Brindisi-Rodi; Brindisi-Roma-Trieste; Roma-Brindisi-Tirana-Salonicco; Brindisi-Atena-Rodi-Haifa; Roma-Brindisi-Bagdad; Brindisi-Durazzo-Lagosta-Zara-Lussino-Pola-Trieste. Nel 1938 l’aeroporto civile mutò la sua intitolazione a Antonio Papola, mentre il militare conservò l’intitolazione originale a Orazio Pierozzi. Il 15 marzo del 1937 si formò sull’aeroporto militare di Brindisi il 35° Stormo con aerei SM.55 e l’anno seguente 1938, si formarono i Gruppi 95° e 86° con aerei idrovolanti CANT Z.606.

Con la seconda guerra mondiale fu realizzata dai tedeschi una nuova pista di 1500 metri e si intensificò l’attività militare a scapito di quella civile, fino a quando questa si esaurí del tutto nel settembre del ’43 con l’ultimo idrovolante civile di linea che decolló il 9 settembre alla volta di Ancona. L’attività civile fu infatti sospesa totalmente giá che l’aeroporto divenne base dei reparti aerei alleati di occupazione, sotto comando inglese e nel 1944 gli alleati costruirono una terza pista di 1800 metri in terra stabilizzata con l’olio bruciato degli aerei.

Dopo la seconda guerra mondiale, l’attività civile dell’aeroporto di Brindisi riprese con regolarità nel maggio del 1947 con la nuova compagnia di bandiera Alitalia e si ripristinó la linea Roma-Brindisi alla quale si affianco la linea Brindisi-Catania e poi ancora altre. Nel 1960 si completò la costruzione di una nuova aerostazione per l’accresciuto traffico passeggeri. Ma l’epoca gloriosa delle idrolinee da e per l’idroscalo di Brindisi era ormai finita per sempre: quell´epopea dell’aviazione civile italiana e brindisina in particolare, durata all’incirca una ventina di anni, si era definitivamente conclusa. Gli idrovolanti militari invece continuarono a scivolare sullo specchio del porto medio per un po’ di anni ancora, fino a tutti gli anni ’60, e molti di noi meno giovani ce li ricordiamo ancora identificandoli chiaramente sull’orizzonte dalle rive delle nostre spiagge interne al porto (Sant’Apollinare – Fiume piccolo – Fiume grande – Marimisti e Fontanelle), con il loro coinvolgente rullare e con le loro sagome un po’ goffe dalle estremità arancione fosforescente, fino a farsi sempre piú radi prima di svanire anch’essi nelle pieghe della storia della cittá e del suo porto: ben piú di cinquant´anni di storia brindisina.

Anche l’attività militare riprese finalmente autonoma dall’occupazione militare dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1947 a Brindisi fu destinato l’83° Gruppo Soccorso Aereo con idrovolanti CANT Z 506 sostituiti a partire dal 1958 con idrovolanti HU 16 A-Albatross. Poi, con l’entrata nel 1949 dell’Italia nella NATO, arrivarono in dotazione all’aeroporto militare di Brindisi i primi aerei militari americani. Tra il 15 ed el 18 settembre 1950 la portaerei americana Mindoro sbarcò i primi 40 aerei Curtiss Helldiver 52-C, per armare la ricostruita Aeronautica Militare. E nel giugno del 1952 dalla portaerei americana Corregidor furono sbarcati i primi aviogetti da caccia, gli aeroplani a reazione F-84G thunderjet, protetti da uno speciale rivestimento plastico detto ‘cocoon’. Il 1º settembre 1967 sull’aeroporto militare di Brindisi fu ricostituito con il 13° Gruppo caccia bombardieri e ricognitori, quel glorioso 32° Stormo che era stato originalmente costituito l’1 dicembre 1936 e poi sciolto il 27 gennaio 1943. Il velivolo in dotazione fu il Fiat G.91R, in dotazione anche alla fantastica pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, e nel 1974 lasció spazio al bireattore G.91Y.

Dal 1993 però, lo Stormo non ha piú sede a Brindisi ed opera dall’aeroporto Amendola, in Foggia. Finalmente, nel 2008 l’aeroporto di Brindisi ha perso lo status di scalo militare aperto al traffico civile ed ha acquisito la semplice denominazione di aeroporto civile. Nel settore che fu militare, tuttavia, continuano a operare le compagnie aeree e i velivoli cargo con cui, dalla Base Logistica delle Nazioni Unite, UNLB, si smistano nel mondo gli aiuti alimentari e i farmaci alle popolazioni colpite da calamità naturali o da guerre. E quell’idroscalo, sorto cento anni or sono nel porto medio di Brindisi, è anche stato il luogo d’origine dell’industria aeronautica brindisina che lí nacque e quindi vi prosperó per quasi ottant’anni: gli idrovolanti infatti avevano bisogno non solo di uno scalo posto vicino ad uno specchio d’acqua, ma anche di assistenza e manutenzione.

La Societá Anonima Cantieri d´Aeroporto SACA entró in attività nel 1934 e sotto la guida dell’ingegnere Michele Dell’Olio divenne rapidamente la principale industria della provincia. Nel dopoguerra la SACA, con la nuova denominazione di Societá per Azioni Costruzioni Aeronavali, fu rinnovata ed ampliata tanto che negli anni ’60 il personale raggiunse le mille unità. Imperdonabilmente nel 1977, dopo un continuo decadimento aziendale, si giunse alla penosa dichiarazione di fallimento. La Industria Aeronautica Meridionale IAM ne rilevò le maestranze, gli impianti e le attività. In seguito a ristrutturazione, la IAM divenne Agusta e questa, nel 1999, cedette ad Alenia Aeronautica il sito e gli hangars dell’idroscalo, alcuni dei quali sono ancora adibiti a officine della società Alenia Aeronavali.

BIBLIOGRAFIA Lo storico e glorioso idroscalo di Brindisi – G. Perri – 2014 Tra cielo e mare. Mostra documentaria – Archivio di Stato di Brindisi – 2007 Orazio Pierozzi l´asso della marina – M. Mattioli – 2003 La base navale di Brindisi durante la grande guerra – G. T. Andriani – 1993 L’Aeroporto civile di Brindisi – F. Gorgoni – 1993 Lotte e vittorie sul mare e nel cielo – U. Maddalena – 1930