di Nazareno Valente per Il7 Magazine

Il 26 novembre 1778, un giovedì, Andrea Pigonati ritenne concluso il suo compito e consegnò il porto all’alfiere ingegnere Pietro Galdo. Circa due anni prima, Pigonati, tenente colonnello del Genio borbonico, era stato infatti incaricato dal re Ferdinando IV di compiere un radicale intervento di bonifica. Si volevano così colmare tre secoli d’incuria in cui il nostro porto interno, abbandonato a sé stesso, era diventato sempre più simile ad una maleodorante palude che ad una distesa di mare. L’area malsana si estendeva un po’ dovunque, creando un diffuso disagio, ma c’erano punti della zona portuale in cui la situazione era al limite della sopportazione per la puzza pungente che vi aleggiava. Ciò avveniva in particolar modo lungo il canale Angioino, che a quel tempo avrebbe dovuto collegare i rami interni al porto esterno e che risultava ormai quasi del tutto ostruito dalla fanghiglia e dalle alghe; nelle vicinanze di porta Reale; dalle parti di ponte Grande, che era sul ramo di ponente, e di ponte Piccolo, situato non molto lontano da porta Lecce.

S’erano pertanto resi necessari tutta una serie di lavori che Pigonati condusse con molto zelo per cui, in due anni d’intensa attività, riuscì a far scavare un nuovo canale di collegamento (di fatto quello poi a lui intitolato); a colmare le paludi dei due seni interni; a risanare il molo di porta Reale e, quel che più conta, ad aprire il cuore dei Brindisini alla speranza. Speranze che, come ben sappiamo, andarono ben presto deluse, ma, a differenza di quanto narrato nelle ricostruzioni approssimative di buona parte della cronachistica locale, non tutta la colpa dei successivi guasti è da ascriversi all’ingegnere borbonico. Se la questione fosse riesaminata con attenzione, magari tralasciando operazioni semplicistiche di taglio (copia) e cucito (incolla), probabilmente otterremmo un disegno ben diverso e più vicino alla realtà. Ci sarà occasione per ritornare sull’argomento, anche se non è facile parlare di com’era allora il lungomare brindisino, senza incocciare in qualche presunta nefandezza attribuita al povero Pigonati. Per questo la passeggiata sarà necessariamente intervallata con qualche esempio della incredibile tendenza dei cronisti ad incolparlo delle malefatte con paternità ignota.

Ciò premesso, iniziamo la nostra immaginaria passeggiata trovandoci nel tratto tra le Colonne Romane e piazza San Teodoro d’Amasea, a sud di quello che era il palazzo Cocotò. Lì si trovava un pontile di legno chiamato «Barcaturo» o «Cavalcaturo» che fa parte integrante d’una nostra vecchia tradizione associata alla festività dell’8 settembre, in occasione della Natività di Maria. Il protocollo della festa prevedeva che i pellegrini iniziassero il loro tragitto dal Barcaturo e, utilizzando il servizio di barche arcivescovili, chiamate imbarcaturo o varcatoro di Santa Maria, approdassero poi alla riva opposta del porto sullo «Sbarcaturo», il molo situato nei pressi della villa Cocotò. Qui sbarcati, s’incamminavano lungo un percorso che toccava la chiesetta del Cristo del Passo dove si concedevano il tempo per raccogliersi in una breve preghiera, prima di proseguire per la meta ultima, vale a dire la chiesa di Santa Maria del Casale.

Più a levante, prossimo agli attuali giardinetti, c’era invece il molo di porta Reale che era uno dei punti più caratteristici della città. Avveniva infatti su questo pontile il caricamento dell’olio contenuto in botti di legno che venivano colmate in base alle «Pile di misura Regia de’ caricamenti dell’olio» anch’esse prossime a porta Reale (A. Pigonati, “Memoria del riaprimento del porto di Brindisi sotto il Regno di Ferdinando IV”, Michele Morelli, Napoli, 1781, p. 23). Nel periodo in cui il porto interno era interrito, le botti piene d’olio erano qui collocate su barche per poi essere trasportate sino all’approdo che si trovava sulla costa Guacina, nell’insenatura chiamata Cala delle Navi, dov’erano infine trasbordate sui bastimenti.

Quando i lavori del tenente colonnello consentirono per breve tempo il collegamento tra porto interno ed esterno, fu per i brindisini un avvenimento vedere le navi arrivare sin su questo molo per caricare direttamente le botti di olio, «con gran risparmio de’ negozianti» (P. Cagnes – N. Scalese, “Cronaca dei sindaci di Brindisi (1529 – 1787)”, a cura di R. Jurlaro, Amici della “A. De Leo”, Brindisi, 1978, p. 459). Questo appunto della “Cronaca” e quello che ci fa sapere come siano state le diroccate case della Corte – e non porta Reale che si trovava nei paraggi – a fornire le pietre «per il fabbrico del gran canale» (Cronaca, p. 460), chiariscono in maniera inequivocabile che il Pigonati non ebbe nulla a che fare con la demolizione della storica porta. Ciò nonostante i cronisti lo accusano compatti e, pure ai nostri giorni, si continua a vociferare che porta Reale fu «distrutta inopinatamente nel ‘700 dal Pigonati» (G. Perri, “Schegge di storia brindisina”, 300 a.C. – 500 d.C. Brindisi romana, parte V, 2013).

In effetti, Porta Reale sparisce all’improvviso insieme al molo proprio in quel periodo di tempo, tuttavia, per quanto non ci sia nessun riscontro oggettivo, pare probabile che essa subì i definitivi colpi di piccone nel corso della costruzione del vicino Lazzaretto, all’epoca dei lavori compiuti dal Pollio nel decennio successivo.

Se ci inoltrassimo sul seno di Ponente, oltre il castello di Terra, potremmo poi vedere l’inizio del ponte Grande, anch’esso vittima, sempre a detta dei soliti ben informati, della furia demolitrice del Pigonati. Eppure anche questa notizia risulta infondata, constatato che in una pianta redatta dal Tironi una trentina di anni dopo nel 1811, il ponte risulta perfettamente agibile. Il che lascia intendere che la distruzione del ponte avvenne in seguito e che il buon Pigonati c’entrasse pure qui come il cavolo a merenda.

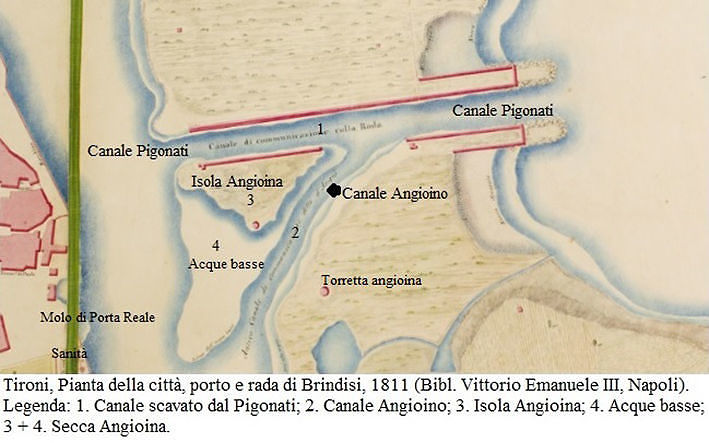

Ritorniamo adesso indietro e, giunti all’altezza della Dogana, diamo uno sguardo verso l’imboccatura del porto. Di fronte a noi apparirebbe qualcosa di inaspettato: un’isoletta di cui nessuno ha tramandato il ricordo. Il taglio del nuovo canale aveva infatti creato un’isola di modesta ampiezza che, insieme al preesistente canale Angioino, conferiva al bacino di collegamento una caratteristica forma ad Y, come si potrà meglio constatare dando un’occhiata alla carta del Tironi proposta a corredo dell’articolo.

Alle spalle dell’isola, vedremmo scorrere a ponente il canale scavato dal Pigonati, chiamato a quel tempo Borbonico, ed a levante il preesistente canale Angioino che si congiungeva con quello Borbonico all’altezza dei lunghi moli, edificati invano per evitare problemi d’interrimento.

A partire da quegli anni, l’isola viene riportata anonima in tutta la cartografia del tempo, tranne, per quello che è a mia conoscenza, nella carta del 1808 del capitano Bonelli, dove è denominata «piccola isola della Torretta». Al contrario, nei vari progetti presentati per la bonifica del porto, fu sempre identificata come isola Angioina.

A dispetto del rilievo avuto per la navigabilità del bacino, che spinsero dapprima le autorità a stabilirne nel 1842 il suo abbassamento e successivamente, dopo l’unità d’Italia, a procedere alla sua completa rimozione, l’isola Angioina o della Torretta non trova mai spazio nei racconti cittadini per cui non è sorprendente che di essa non sia rimasta memoria, sebbene abbia fatto parte integrante dello scenario del porto per quasi settant’anni.

Sulle opposte sponde del vecchio canale Angioino, si potrebbe poi vedere quel che restava delle due torrette costruite nel lontano 1279 dagli angioini per impedire che la città fosse attaccata dalla parte del mare. La più grande, fabbricata sulla riva di ponente, la troveremmo integra, anche se riadattata per alloggiare le guardie della dogana, mentre della più piccola, costruita a levante, ci accorgeremmo dei soli «avanzi». Il particolare del dipinto di Hackert, che accompagna questo testo, evidenzia, ancora un decennio dopo la conclusione delle opere del Pigonati, l’integrità della torretta adattata a dogana e, sulla riva opposta, la presenza dei resti dell’altra torretta.

Tale testimonianza grafica è così utile per confutare una fantasiosa ipotesi avanzata da un cronista, Ferrando Ascoli, nell’ultimo ventennio del XIX secolo.

Afferma appunto l’Ascoli che il Pigonati, nel fabbricare gli argini del canale, «impiegò le pietre estratte dalla diruta casa della Torretta fabbricata dagli Angioini… Di questa torretta rimasero le fondamenta che aperto il canale, furono intieramente ricoperte dalle acque, formarono col tempo una secca abbastanza estesa, chiamata secca Angioina». Secca che divenne – continuiamo noi – fonte di gravi alterazioni per l’agibilità del porto brindisino finché non fu eliminata verso il 1866 a colpi di mine.

Quindi, in pratica, a dare credito all’Ascoli, la secca era diretta conseguenza di uno dei tanti errori compiuti dal Pigonati che, dopo essersi servito di ciò che restava della torretta, aveva lasciato alla mercé delle onde le sue fondamenta.

Il particolare di Hackert smentirebbe già di per sé le supposizioni dell’Ascoli ma, in merito, ancora più eloquente appare la documentazione disponibile. La cartografia della seconda metà del XIX secolo rappresenta infatti la secca Angioina proprio nel punto in cui sino a poco tempo prima era posizionata l’isola Angioina unitamente ai suoi bassi fondali. Appare poi chiaro dalla già citata mappa del Tironi che, salvo miracoli di trasmutazione e di moltiplicazione, le fondamenta di una torretta alta pochi metri non avrebbero mai potuto essere in grado di creare una secca talmente vasta da avere un fronte di quasi un centinaio di metri d’ampiezza.

Non fu quindi la mania demolitrice del Pigonati a creare la secca, per il semplice motivo che questa preesisteva e fu in seguito ampliata dal «profondamento dell’isola Angioina, sino alla profondità di palmi 8», come si desume da una relazione di metà ‘800 (L. Giordano “Intorno alla struttura di un nuovo porto in Bari”, Fratelli Cannone, Bari, 1853, p. 26).

Per quanto assurda, l’ipotesi dell’Ascoli ha trovato un seguito anche in chi – caso alquanto raro – aveva preso in parte le difese del Pigonati (F.A Cafiero, “La città di Brindisi all’apertura del canale Pigonati”, in Brundisii res, Amici della “A. De Leo”, Brindisi, 1969, p. 54) così come in scritti più recenti (G. Perri, “Brindisi nel contesto della storia”, Lulu.com 2016, pp. 72 e 105).

Dando infine una rapida occhiata al restante scenario, potremmo accorgerci che il porto interno è solcato da una strana barca – chiamata dai Brindisini dell’epoca «lontro» – dalle sembianze più simili ad una chiatta, la cui forma piatta ricordava le famose «caudicarie» impiegate dai Romani per il trasporto fluviale. Era appunto questa l’imbarcazione maggiormente usata per navigare nei melmosi rami interni del porto, a volte trainandola con l’aiuto di sistemi di alaggio, se conteneva merci da spostare.

In questi periodi di inagibilità, i navigli approdavano esclusivamente nelle anse del porto esterno. L’ormeggio più favorevole si trovava sulla costa Guacina, nelle insenatura situate nei pressi delle Fontanelle, ed era di uso talmente comune che il suo toponimo (Cala delle Navi) veniva riportato nelle mappe e nei testi di navigazione. Allora, quando si parlava di porto di Brindisi, s’intendeva la zona che noi chiamiamo porto medio, perché solo lì potevano avvenire le operazioni di approdo delle imbarcazioni di stazza appena superiore ad una comune barca.

Un po’ come avviene ai giorni nostri, anche se adesso non ci sono motivi di necessità ma solo – così si sente dire – di opportunità.