di Alessandro Caiulo

Il mio viaggio a Monteruga, un’entità sospesa fra realtà e metafisica, è cominciato quando, in una delle tante giornate di caldo fuori stagione di questo strano autunno – influenzato dalle letture sul villaggio fantasma non lontano da San Pancrazio Salentino in cui il tempo sembra essersi fermato, e invogliato dalla comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Brindisi e Lecce, che il Ministero della Cultura con decreto della Commissione per il Patrimonio culturale della Puglia, lo aveva dichiarato di interesse particolarmente importante e sottoposto a tutela – volevo andare a rendermi conto del perché, dopo tanta trascuratezza e abbandono, questo borgo rurale avesse destato attenzione tale da incuriosire anche la stampa e le reti nazionali.

Il punto cruciale della relazione storico-artistica posta alla base della decisione di sottoporlo a tutela, non forniva, da profano qual sono in materia, sufficienti lumi in quanto mi riusciva più facile mandarlo a memoria che comprenderne il significato: lo schema planimetrico del borgo rurale di Monteruga ripete l’impianto urbanistico centripeto, simile ad altre borgate rurali coeve in cui si fondono le teorie del neoruralesimo di matrice fascista e i modelli di fondazione funzionalisti.

Più comprensibile e interessante, un vero squarcio sulla nostra storia rurale, ho trovato una descrizione, risalente al 1951, che ne riassume, col linguaggio aulico della burocrazia dell’epoca, l’origine ed i primi venticinque anni di vita: “la S.E.B.I. (acronimo di Società Elettrica per le Bonifiche ed Irrigazioni) ha creato nella zona paludosa della bonifica di Arneo ove prima erano vaste piaghe e malsane, una azienda agricolo-zootecnica modello, con una ben ordinata rete stradale, con ubertosi campi coltivati a tabacco, cereali, vigneti ed oliveti, con orti irrigui e medicai, ove trova lavoro e possibilità di vita una numerosa causa di coloni, ed un ridente villaggio con confortevoli case coloniche fornite di luce elettrica ed acqua potabile, con una bellissima chiesa consacrata con solenne cerimonia, con scuola, fabbricati per uffici, stabilimenti vinicolo ed oleario, fabbrica tabacchi, stalle razionali, silos, vasti piazzali alberati, villaggio che ha già una popolazione stabile di circa 400 abitanti. Una delle attività più importanti è costituita dalla coltivazione del tabacco effettuata dai coloni sui terreni dell’azienda e dalla prima lavorazione del prodotto che viene eseguita dalle donne delle stesse famiglie coloniche dell’azienda nella moderna e bene attrezzata fabbrica sita nel villaggio. I terreni di Monteruga coltivati a tabacco hanno dato sempre ottimi risultati. Dal 1926, anno di acquisto, la società vi ha eseguito notevoli lavori di trasformazione fondiaria e agraria per cui, nel suo genere, oggi è considerata la più progredita azienda della provincia, sia per i risultati ottenuti in campo agricolo, sia per quelli in campo sociale. Infatti l’azienda assicura lavoro a oltre quattrocento persone quasi tutti residenti in azienda in comodi alloggi forniti di luce, acqua, etc e dispone di stabilimenti per la lavorazione dei prodotti”.

Siamo nelle assolate terre d’Arneo (nome noto per le odiose e incomprensibili gabelle che sotto forma di bollette si materializzano, senza apparenti ragioni, nelle cassette della posta di piccoli e grandi proprietari terrieri – dei loro eredi e degli eredi dei loro eredi – anche per fondi improduttivi e abbandonati da decenni), che nel dopoguerra sono state teatro di efferate lotte fra una massa enorme di contadini disperati e senza terra e latifondisti spesso senza scrupoli, a volte soffocate nel sangue dall’autoritario Governo Scelba.

Il villaggio di Monteruga, sorto in questa langa desolata, in cui si trasferirono decine di famiglie di “capuani” (per i leccesi erano i braccianti provenienti dai paesi del Capo di Leuca, quelli che a Brindisi erano chiamati “poppiti alla scasata”, gli ultimi, i diseredati, coloro che erano scappati dal nulla e dalla miseria cosmica e che da lavoratori stagionali ed occasionali divennero qui stanziali ed ebbero una vita dignitosa), ha rappresentato per mezzo secolo un’isola felice in mezzo a un mare di povertà, ma si tratta di un tema troppo vasto e importante per essere affrontato solo per inciso in questa sede, per cui torniamo alla descrizione della nostra visita.

Superata San Pancrazio, prendo la strada per Torre Lapillo fino a quando, all’altezza dello svincolo per Avetrana, scorgo quello che ho utilizzato come “faro” per giungere alla meta: un’enorme antenna-trasmettitore della RAI, cui giungo imboccando un paio di sentieri di campagna man mano sempre più accidentati e, volendo unire l’utile al dilettevole di una sana camminata all’aria aperta, lascio sotto al ripetitore l’auto per proseguire a piedi attraverso una vasta zona di macchia mediterranea, schivo un piccolo branco di cani inselvatichiti, capeggiati dall’immancabile grosso maremmano di turno, grazie a Dio poco interessato alla mia presenza, e arrivo, dopo aver lambito una vecchia masseria, ad uno degli ingressi laterali del borgo.

Effettivamente ciò che mi scorre davanti agli occhi suscita una serie di emozioni improvvise tali da stordire, devo respirare profondamente e fare mente locale prima di decidere in che direzione muovermi. Anziché verso la chiesa e alla vecchia fabbrica di tabacchi, come da originaria intenzione, mi muovo nella direzione opposta per fermarmi al centro della ampia corte costituente il nucleo centrale del borgo per avere una visione di insieme: il paesaggio non è così spettrale come ci si poteva aspettare dall’accezione con cui era stato definito, per far maggior colpo sulla gente, paese fantasma tradotto,per gli anglofoni ghost village; piuttosto, dà l’idea di un qualcosa fuori dal tempo e dallo spazio, come se tutto si fosse cristallizzato al momento di una improvvisa evacuazione di massa che aveva lasciato il filo della vita lì trascorso interrotto, ma non per sempre, come se potesse da un momento all’altro il tutto riannodarsi e riprendere il suo corso.

Dopo essermi intrufolato in alcune ex abitazioni dei coloni e nell’ex stabilimento vinicolo, vado a dare un’occhiata alla masseria preesistente edificata nell’800 sulla parte più alta di un basso colle attraversato da un lungo fosso poco profondo, come una ruga appunto. Due enormi silos intonacati ricordano la cerealicultura in voga in queste terre ante Riforma Fondiaria, prima che fossero impiantati alberi di ulivo, mandorli, vigneti e piante di tabacco.

Mi dirigo, poi, con decisione verso la chiesa, dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore non solo degli animali domestici, ma anche del lavoro nei campi, in cui ebbe a spendere i migliori e più proficui anni della sua vita pastorale papa Nino, al secolo don Giovanni Buccolieri, nativo della vicina San Pancrazio, che ne fu parroco su nomina dell’arcivescovo di Brindisi, in quanto anche se il borgo è in provincia di Lecce, in agro di Veglie, paese che appartiene alla Diocesi di Brindisi.

Questa chiesa, si direbbe con linguaggio moderno, fu il centro di aggregazione sociale della piccola comunità,attorno al quale scorreva serena la vita; segnava le nascite, i matrimoni e le morti dei suoi abitanti. Ma vi erano anche luoghi di ritrovo più laici, come il campo di bocce, la cantina dove si poteva giocare a carte bevendo vino, per i più giovani miscelato con la gazzosa, un salone dove era posizionato l’unico televisore, ovviamente in bianco e nero, di tutto il borgo, e spazio anche per le attività femminili e una scuola rurale per dare un’istruzione ai figli dei coloni.

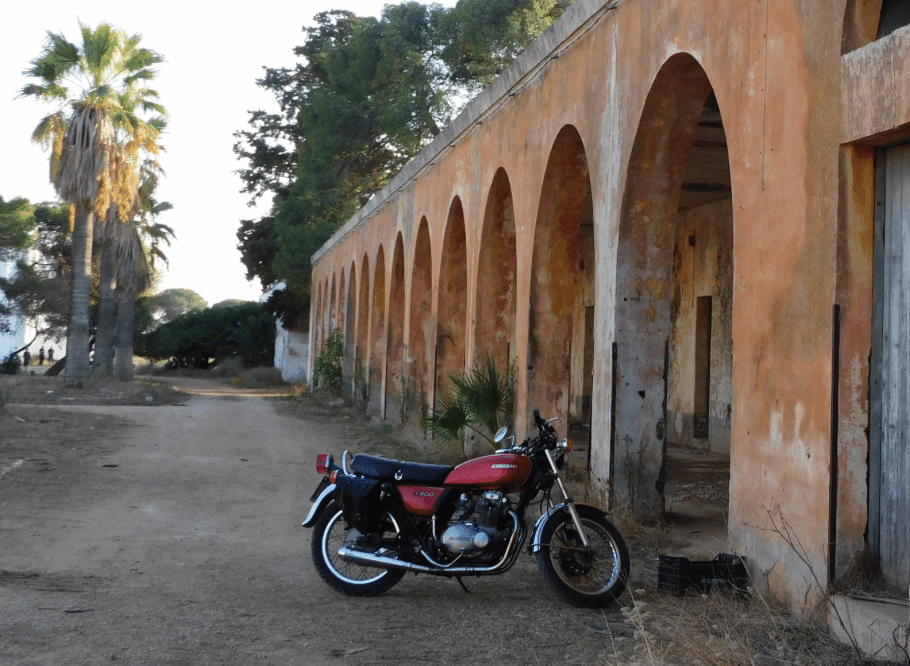

Molto suggestiva era la processione del 17 gennaio, svolta fra luci, bancarelle e fuochi d’artificio, che attirava gente anche dai paesi vicini, come San Pancrazio dove la devozione per entrambi i sant’Antonio (da Padova e Abate) è tuttora molto sentita. A differenza di altre chiese abbandonate, quella di Monteruga non è stata vandalizzata e al suo interno oltre all’altare e ai banchi che sembrano pronti per accogliere i fedeli, vi è anche un bel fonte battesimale in pietra e un confessionale sul cui legno qualcuno, forse lo stesso che ha realizzato murales sui muri di altri fabbricati, ha tracciato la sagoma di un angelo. Prima di andar via faccio una capatina anche all’interno del deposito tabacchi dove vi sono ancora i grossi fusti dei prodotti fitosanitari in voga negli anni settanta, all’uscita noto, vicino ad una delle vecchie abitazioni, una Kawasaki 400, modello del 1974, tirata a lucido che ben si intona con il contesto vintage del villaggio.

Già prima di tornare all’auto mi preso allo stomaco una sorta di nostalgia che mi ha spinto, giorni dopo, a tornare sul luogo del …delitto, per rivedere gli stessi posti e rivivere le stesse emozioni. La parola delitto ben si addice ad introdurre una delle principali artefici della salvaguardia del borgo, la giornalista Anna Puricella, originaria di San Pancrazio, che con una serie di appassionati articoli ha fatto conoscere anche al di fuori dei confini del Salento questa realtà e, poi, vi ha ambientato anche il suo primo romanzo, di genere giallo tendente al noir, intitolandolo, Monteruga.

Quando e come è iniziata la tua storia di amore con Monteruga e cosa rappresenta per te questo borgo ormai spopolato da quarant’anni?

“La mia storia d’amore con Monteruga, o, a voler essere più onesti, la mia ossessione, è cominciata dieci anni fa. Ci sono finita per caso con amici durante una Pasquetta, dopo che avevamo boicottato una delle solite feste sulla spiaggia, e mi è apparso un mondo straordinario. Sapevo cosa fosse Monteruga, dato che è a pochi chilometri dal mio paese d’origine, avevo il sentore delle tante storie strane che vi aleggiavano attorno. Per paura non ci ero mai andata, e forse inconsciamente avevo ragione: una volta che l’ho scoperta non me la sono levata più di dosso, tanto che vi ho ambientato anche un romanzo. L’ho studiata per anni, ho avuto modo di leggere documenti e consultare foto storiche, parlare con gente che ci ha vissuto, ma solo ora, con il senno di poi, mi rendo conto di quello che è Monteruga per me: non più – non soltanto – un luogo con una storia straordinaria, ma uno stato d’animo”.

Da poche settimane la Soprintendenza ha emesso un vincolo per salvaguardare questo luogo che definire incantato sarebbe riduttivo; hai pensato che un qualche merito in questo può ascriversi, per averlo fatto conoscere ad una platea più vasta, ai tuoi articoli ed anche al tuo recente libro dedicato e ambientato a Monteruga?

“Credo che sia solo una fortunata coincidenza, ma in fin dei conti anche il caso è un concetto relativo e facilmente malleabile. Preferisco pensare che una serie di fattori ha permesso a qualcuno di non dimenticare Monteruga. Sicuramente io ci ho messo del mio con gli articoli che negli anni ho potuto scrivere per Repubblica, il primo dei quali – risalente proprio a dieci anni fa – è citato anche nella sitografia che accompagna l’accurata relazione presentata dalla Soprintendenza e che ha portato al vincolo ministeriale. È come se varie energie fossero confluite nello stesso punto, con un fine analogo: mentre io scrivevo il romanzo c’era qualcuno che studiava Monteruga per portarla al ministero. E il fatto che l’uscita del romanzo e il riconoscimento del vincolo siano avvenuti praticamente una a ridosso dell’altro non può che riempirmi di gioia. Coincidenze, per l’appunto, o forse in qualche modo Monteruga, alla sua maniera sempre criptica e discreta, ci ha messo del suo”.

Senza svelare la trama, qual’è stata l’ispirazione e quale il filo conduttore di questo romanzo?

“Il luogo è sicuramente il primo protagonista: Monteruga è talmente suggestiva che non si può ignorare, e ho voluto espressamente ambientare il romanzo nel paese abbandonato, senza rifugiarmi nell’amarcord salentino che fa tanto cartolina. Non mi sembrava onesto raccontare Monteruga come un luogo fatato, dato che la sua storia è anche di miseria e sacrifici. Perciò quel posto dimenticato da tutti, lasciato a marcire, è diventato una condizione esistenziale: Monteruga è l’esempio plastico di come va a finire per tutti, nonostante i successi e le gioie che crediamo di accumulare nella vita. Sta ancora lì a ricordarci che prima o poi si cade, si viene ignorati e lasciati marcire, eppure allo stesso tempo, in qualche modo, si può anche restare in piedi. Partendo da questo luogo così evocativo ho innestato una storia di finzione che ha come personaggio principale Angelo, giovane custode di Monteruga. Anche lui vacilla, nella vita, solo che ancora non se ne è reso conto. Una volta lì, unico abitante di un borgo spopolato, si troverà a fare i conti con se stesso, con una vendetta che gli alita pesantemente addosso e ha le fattezze di persone poco raccomandabili – dal suo amico Valerio, eroinomane incallito, allo spacciatore Lucio, che all’anagrafe si chiama Lucia – con segreti familiari che ignorava e ovviamente con una Monteruga che è solo all’apparenza silente, ma che ha ancora tanto da raccontare. La storia è ambientata nel 1993, con un costante rimando a vicende di trent’anni prima, quando il borgo era abitato. E ha come filo conduttore proprio Monteruga, intesa non tanto come spazio fisico, ma come condizione esistenziale nella quale, prima o poi, si ritrovano tutti”.

Che futuro immagini per Monteruga?

“Difficile immaginarlo. Sono contenta che sia sotto vincolo, adesso, perché significa che davvero nessuno potrà farle più male. Nei decenni, dopo lo spopolamento, Monteruga ne ha viste tante, dai vandali ai giri di prostituzione, e ciò che ho sempre voluto e che tuttora chiedo, quando ho modo di parlarne anche durante le presentazioni del romanzo, è rispetto. Mi piacerebbe che chiunque voglia dare un futuro a Monteruga lo faccia rispettando ciò che è stata, la vita che è passata, le storie di tutti coloro che ci hanno vissuto. Il vincolo ministeriale impone che, qualunque tipo di intervento si voglia fare su Monteruga, si dovrà sempre chiedere il permesso alla Soprintendenza, e che si dovrà sempre tener conto del suo alto valore storico. E questo è un bene, perché vuol dire che sicuramente non potrà diventare un luna park, o un centro commerciale. In passato, durante gli anni della proprietà Zamparini, c’era l’idea di farne un resort, che poi è stata abbandonata. Potrebbe succedere ancora ma, per l’appunto, chiunque voglia farlo dovrà tener conto di ciò che Monteruga è stata”.