La passeggiata di questa settimana, in compagnia della biologa Paola Pino d’Astore ha come meta il Bosco di Santa Teresa, o, meglio, quel che rimane di questo bosco dopo lo spaventoso incendio, sicuramente di origine dolosa, che nell’agosto del 2017 lo divorò quasi per intero, bruciando per ore ed ore quasi dieci ettari di sughereta e macchia mediterranea.

Per spegnerlo, oltre che i vigili del fuoco, supportati dai carabinieri forestali, tempestivamente allertati dagli uomini dell’Arif (agenzia regionale attività irrigue e forestali), fu necessario l’intervento di un aereo antincendio “Fire Boss”.

Siamo nel territorio di Tuturano ed il bosco di Santa Teresa rappresenta uno dei pochi relitti superstiti di quella che un tempo era una grande foresta che, in tempi ancestrali, copriva gran parte della penisola salentina.

Prima di addentrarci nel bosco, su suggerimento di Paola, passiamo vicino ad un gruppo di costruzioni, alcune semi-diroccate, risalenti all’ottocento, testimonianza di quella che doveva essere un’antica masseria dove, ai margini del bosco, si praticava la pastorizia – a giudicare dai recinti tipici per la custodia degli ovini -; altre in buone condizioni, risalenti agli anni sessanta e probabilmente utilizzata dagli attuali proprietari come casa-vacanza nel periodo estivo.

Il senso di questa piccola deviazione, allietata dalla corsa di una lepre europea che in men che non si dica sparisce nel folto della vegetazione, sarà più chiaro alla fine della passeggiata ed è stato quello di vedere la differenza fra il sughereto, con querce anche secolari, ben conservato all’interno della masseria e quello, poco distante, devastato dalle fiamme un paio di anni addietro.

Lasciata l’auto alla fine di uno stradone interpoderale ci incamminiamo su un sentiero costeggiando un alto muro di cinta da cui si vedono sbucare le fronde di qualche imponente quercia da sughero.

All’improvviso, la muraglia che contiene il bosco termina e siamo costretti a procedere letteralmente a carponi, per entrare – attraverso la sterpaglia ispida e pungente del sottobosco, che ha cancellato ogni traccia degli antichi sentieri – in quello che fino a pochi anni addietro era un bellissimo polmone verde, con sentieri che si prestavano ad essere percorsi, agevolmente, a piedi e che ora appare quasi un ammasso informe di vegetazione bassa e disordinata, colma di rovi e di spine e con centinaia di alberi ed alberelli col tronco carbonizzato.

Solo qualche vecchio esemplare, posto in zone più marginali, seppure con addosso ancora evidenti le bruciature lasciate dal rogo, è sopravvissuto ed appare ancora maestoso con le fronde verdi e rigogliose.

Evidente è lo stato di smarrimento della dott.ssa Pino d’Astore, che non metteva piede in questo bosco da prima dell’incendio, ma subito si riprende, vedendo il miracolo della rinascita di tante specie tipiche del sottobosco a macchia mediterranea che crescono ora rigogliose, sfruttando gli spazi e la luce lasciati liberi dalla vegetazione andata persa col fuoco e sfruttando il suolo concimato, ahimè, dalla cenere.

Di trovare le tracce dei vecchi sentieri, però, neanche a parlarne, sicchè abbiamo proceduto per un paio di ore nel fitto di questa sorta di “giungla” mediterranea, senza poter seguire un tragitto logico, ma cambiando direzione per andare dove c’era spazio sufficiente per infilarci.

In una piccola radura erbosa in mezzo al bosco, giunta chissà come almeno un quarto di secolo addietro, fa bella mostra di sé un vecchio catorcio arrugginito di quella che un tempo doveva essere una rombante auto, rubata e portata lì per essere smontata in tutta calma.

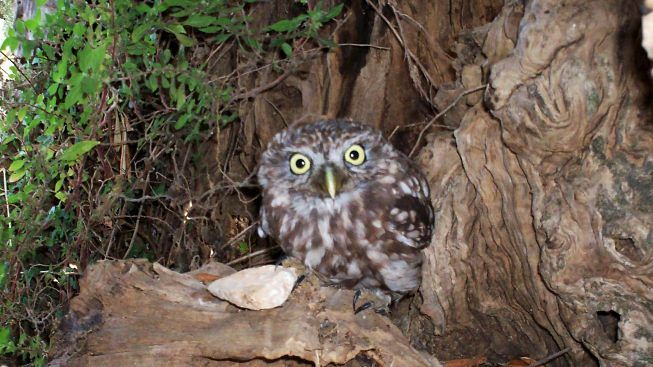

Continuando la passeggiata, ecco che all’interno di una sughera sorprendiamo una piccola Civetta strappata al sonno che ci squadra con sguardo inquietante: è lei la regina di questo bosco, assieme ai numerosi uccelli notturni, quali l’Assiolo, il Barbagianni ed il Gufo, che popolano di notte i boschi e le campagne, senza disdegnare nemmeno le vecchie costruzioni ed i campanili delle chiese anche in pieno abitato.

La Civetta – o cuccuvascia che dir si voglia – però, merita più attenzione dal momento che ci troviamo in territorio di Tuturano, la cui borgata ha come simbolo, retaggio dell’antico legame con la Grecia, proprio questo simpatico uccello notturno.

A beneficio di chi non lo sapesse, ricordiamo che sopra l’altare maggiore della piccola chiesa di Maria Santissima del Giardino di Tuturano, la cui costruzione originaria risale al 1300, vi è un affresco che raffigura la Madonna seduta sul trono ed ai piedi del trono vi è un albero dal cui tronco si dipartono tre rami pieni di fronde ed un quarto ramo, reciso, su cui spicca l’immagine di una Civetta dai caratteristici grandi occhi rotondi e luminosi. La rappresentazione di questo uccello notturno riveste un’importanza particolare per il borgo di Tuturano, la cui storia antica è legata a doppio filo con la Grecia, dal momento che la Civetta è il simbolo dell’antica Atene ed i greci amavano esportarla e rappresentarla nelle loro colonie. Non a caso l’evento più importante che anima e popola Tuturano alla vigilia dell’estate è il Torneo della Civetta e la Civetta affrescata nella chiesetta della madonna del Giardino è anche rappresentata sullo stendardo della Pro Loco.

Tornando alla nostra passeggiata, è già passata l’ora di pranzo quando riusciamo, faticosamente, a guadagnare l’uscita dal fitto della vegetazione e con i vestiti anneriti dalla cenere e le mani e le braccia graffiate dalle spine dei rovi ci dirigiamo verso la macchina, ripercorso il tragitto dell’andata sbuchiamo sulla provinciale dove la Natura ci riserva un’altra grande sorpresa: una cinquantina di Aironi guardabuoi che stazionano sui campi dissodati da poco e che, disturbati dal passaggio di un’auto, si innalzano in volo per posarsi poco distanti.

Come di consueto, al termine della passeggiata, rivolgiamo qualche domanda alla nostra amica biologa per poter avere qualche chiarimento su quanto appena visto ed ammirato.

Paola, da come ti ho visto interdetta credo che il Bosco di Santa Teresa non è più così come te lo ricordavi, mi sbaglio?

“No, non ti sbagli. Purtroppo le condizioni generali del bosco sono cambiate in peggio. Gran parte delle piante arboree non ci sono più ed evidenti sono le tracce di numerosi incendi dolosi che hanno profondamente modificato anche il sottobosco, pieno di arbusti secchi, ginestra spinosa, rovo, smilace (veri e propri “stracciabrache”) che tanto ricordano la barriera di spine tra il bosco ed il castello, narrata nella fiaba della “Bella addormentata” (solo che, per attraversarla, a differenza del principe Filippo non avevamo la spada per farci strada!).

Il Bosco di Santa Teresa, area verde prossima al centro abitato di Tuturano (Brindisi), è un Sito di Interesse Comunitario (SIC) ed insieme al parco urbano Colemi, al bosco i Preti ed al bosco i Lucci, dal 2002 è una Riserva Naturale Regionale.

La sua caratteristica principale è quella di rappresentare, insieme agli altri boschi citati, la stazione europea più orientale e l’unica adriatica della Quercia da sughero, ben più diffusa ad occidente, dalla Sicilia, Sardegna, Toscana, fino in Spagna e Portogallo.

Nei primi anni ’90, il proprietario di allora, il Prof. Luigi Martinesi cardiologo di Brindisi, mi raccontò che le sugherete anche qui da noi sono state sfruttate a scopo commerciale con il prelievo del sughero e tale operazione,detta ”demaschiatura”, deve essere rigorosamente eseguita da maestri abili a prelevare nei tempi giusti e con procedure tali da non ferire o danneggiare la pianta, che proprio grazie al sughero è protetta termicamente da condizioni climatiche avverse.

Oggi, più che mai, è importante preservare le storiche sugherete presenti nel territorio provinciale di Brindisi: sono scrigni di rara bellezza e diversità biologica e meritano tutta la nostra attenzione e cura”.

Qual è il valore biologico del Bosco di Santa Teresa e quali sono le meraviglie faunistiche che conserva e che lo caratterizzano?

“Pur essendo un frammento dell’area boschiva, un tempo ben più estesa, il bosco di Santa Teresa conserva una conformazione vegetazionale unica. Lo strato arboreo è dominato dalla Quercia da sughero con piante secolari ed in alcuni punti emerge la chioma di un’altra quercia, la Quercia vallonea, che è una specie a distribuzione sud-orientale, presente in Italia solo nel Salento e distribuita nella penisola balcanica meridionale e in Asia minore.

Il sottobosco è a macchia mediterranea, con una peculiarità: la presenza diffusa di uno strato arbustivo di Erica multiflora, dai bellissimi fiori ad orciolo e di Corbezzolo, non a caso entrambe piante che riprendono a crescere subito dopo il passaggio del fuoco. La fioritura di ranuncoli e di iridaceae, come lo Zafferanetto comune, aggiunge note di colore nelle piccole aree prative ed il ricordo va al periodo in cui esistevano i sentieri lungo i quali si potevano osservare bellissimi e rari esemplari di iris come il Giaggiolo meridionale.

Il bosco di Santa Teresa, distinto in due nuclei, ospita merli, tordi e passeriformi come Occhiocotto e Capinera. Al suo interno e nelle aree circostanti i rapaci notturni come Assiolo, Civetta (spesso visibile di notte sui pali, ai margini delle strade provinciali che attraversano la Riserva Naturale Regionale) e Barbagianni sono ben rappresentati e nidificanti. Dalle tracce riscontrate, sembra resistere la presenza del Tasso. Ed immancabilmente, durante tutto l’anno, sui coltivi ed incolti intorno al bosco, si può ammirare il volo brioso dei giovani Gheppi e degli adulti in attività di caccia. Il nome scientifico del Gheppio è Falco tinnunculus, falco di piccole dimensioni, meglio conosciuto nei nostri ambienti rurali come ”castarieddu” per il color castano del dorso”.

Al termine della passeggiata qual è stata la tua prima riflessione?

“Allontanandoci dal bosco per tornare all’auto, penso a come abbiamo fatto ad uscir vivi e quasi integri dal sottobosco e soprattutto penso al muro, per giunta anche alto, che il Prof. Martinesi nel 1980 stava costruendo intorno al bosco per proteggerlo dagli incendi e da atti vandalici. Il muro non fu completato e tuttora è presente solo da un lato.

La Regione Puglia aveva provveduto all’attivazione di un servizio antincendio boschivo su scala regionale, comprendente anche i nostri boschi, come parte integrante di Riserve Naturali Regionali. A turno, a vigilare, vi sono stati agenti di Polizia Provinciale, Vigili Ecologici Volontari e operatori forestali della Regione Puglia. Probabilmente, oggi sono rimasti solo questi ultimi, ma gli autentici angeli custodi, soprattutto per il Bosco di Santa Teresa, potrebbero essere e sono coloro che lavorano i terreni intorno al bosco. E’ impagabile e straordinario l’impegno e l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri- Forestale, ma spegnere un principio di incendio o evitare che si inneschi (rispetto delle norme, come il mantenimento di precese, cioè fasce protettive, intorno ai boschi) è l’azione migliore che si possa fare, per non perdere pezzo dopo pezzo, metro dopo metro, il nostro straordinario habitat naturale, regno di secolari Querce e parte della storia di tutti noi”.