di Gianfranco Perri

Poco meno di mille anni orsono, dopo i lunghissimi e bui sei secoli seguiti alla caduta dell’impero romano d’Occidente durante i quali la città era passata dall’appartenere al dominio italico dell’impero romano d’Oriente al costituire di fatto il tribolato limes tra Oriente e Occidente – cioè tra bizantini e longobardi – Brindisi era entrata nell’orbita dei nuovi dominatori del Meridione italiano: i Normanni.

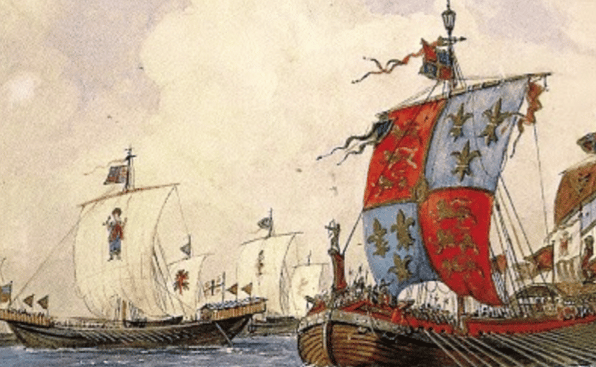

Il duca Roberto d’Altavilla, il Guiscardo, nel 1071 occupò Bari ultima importante città bizantina in Italia e quindi Brindisi al cui governo fu preposto Goffredo, conte di Conversano, figlio di Emma sorella dello stesso Guiscardo e marito di Sichelgaita, una nobile di ascendenza longobarda. Goffredo aveva combattuto contro la bizantina Brindisi a nome del Guiscardo: l’aveva bloccata per mare all’inizio del 1070 e se ne era impadronito nel 1071, divenendo ‘dominator’ della città. Poi, nel 1077, il Guiscardo prese anche Salerno, l’ultimo importante baluardo longobardo in Italia e quindi ‘per rendere più sicure le sue conquiste’ salpando in armi contro l’impero di Bisanzio, proprio dal porto di Brindisi, occupò successivamente a più riprese anche l’Albania, l’Epiro e l’isola di Malta.

Specialmente la conquista da parte del Guiscardo di Durazzo, nel 1082, mise in serio allarme Venezia che seguiva con crescente preoccupazione l’avanzata travolgente dei Normanni nel sud Italia e nei Balcani, i due crocevia strategici per i traffici veneziani con Bisanzio e con il resto del Mediterraneo. Mentre le mire del Guiscardo erano puntate addirittura su Costantinopoli, dove l’imperatore Alessio I Comneno, preoccupato dai continui successi militari dei Normanni nei territori del suo impero, pensò bene di strizzare l’occhio a Venezia e questa a sua volta si mostrò ben disponibile ad appoggiare i propositi di riscossa dell’imperatore greco.

E così il nuovo doge di Venezia Vitale Faliero, eletto nel 1084, inviò ambasciatori a Costantinopoli per trattare con l’imperatore Alessio I ottenendo da questi la promessa del riconoscimento alla Serenissima dei diritti sulle città croate e dalmate a cambio della lotta contro i Normanni. Un primo scontro navale si risolse tuttavia in una sconfitta per le navi veneziane presso l’isola di Saseno, all’entrata della baia di Aulona – Valona – quasi dirimpettaia del porto di Brindisi. Dopo di che le navi normanne si attestarono lungo le coste tra Aulona e Butrinto – prossima alla regione nord di Corfù – dove stazionarono per mesi, dall’ottobre del 1084 al luglio dell’anno successivo, senza mai che le due flotte nemiche – la normanna e la veneto-bizantina – si scontrassero, anche se la presenza veneziana stava ormai diventando la vera spina nel fianco per il Guiscardo, l’unico vero impedimento alla sua conquista di Costantinopoli.

La guerra navale riprese nell’estate del 1085 con uno scontro nelle acque tra l’isola di Corfù e Butrinto e la battaglia questa volta vide vincitrici le navi veneziane che riuscirono a disperdere la flotta normanna. Il Guiscardo, sconfitto dalla flotta del doge Vitale Faliero, si diresse allora verso sud con l’obiettivo di tentare l’assedio della strategica Cefalonia, ma quella città ancor prima che dai Normanni venne assalita dalla peste che un clima torrido contribuì a rendere particolarmente virulenta. Di fronte alla diffusione del mortale morbo, i Normanni accampati sotto le mura cominciarono gradualmente a riparare sulle proprie navi per poter raggiungere le coste della loro Puglia, ma al Guiscardo la malattia non lasciò scampo: il condottiero nordico, che da un pugno di territori nel sud Italia era riuscito in pochi anni a costruire un dominio in grado di tenere in scacco lo stesso impero di Bisanzio, morì di peste.

Con lui, scendeva nella tomba il sogno normanno di conquistare Bisanzio e le sue immense ricchezze, tanto che alla notizia della sua morte, Anna Comnena, figlia dell’imperatore Alessio I, così annotò nella sua cronaca: “Quando mio padre seppe dell’improvvisa morte di Roberto, respirò come se fosse stato liberato da gravissimo peso”. E a respirare con l’imperatore,ci fu anche naturalmente Venezia, rimasta così l’unica vera signora dell’Adriatico. E da Bisanzio, come da patti, venne riconosciuto duca di Dalmazia il doge Vitale Faliero, fautore della vittoria conseguita dalle navi veneziane su quelle del Guiscardo.

Ed è questo della Dalmazia, un altro capitolo che è importante qui richiamare per meglio chiarire la situazione: Gli Ungari, già conosciuti come Unni, nel Secolo X si convertirono al cristianesimo al tempo del loro principe Geyza, il cui figlio Stefano I, assurto al rango di re dal pontefice Silvestro II, nell’anno 1000 fondò il regno di Ungheria, sul cui trono nel 1095 ascese Colomanno che nel 1097 sposò Felicia d’Altavilla figlia di Ruggero I, conte normanno di Sicilia, ed in quello stesso anno invase la Croazia. Secondo la versione veneta, i vicini Dalmati, sentendosi minacciati da Colomanno chiesero aiuto a Venezia e il doge Vitale I Michiel, giunto con la sua flotta in Dalmazia, stipulò un accordo con Colomanno: si convenne che la Croazia sarebbe stata dell’Ungheria, mentre la Dalmazia sarebbe restata a Venezia e così, nel 1102, Colomanno fu incoronato formalmente re di Ungheria e Croazia, con l’assenso tacito del nuovo doge di Venezia Ordelafo Faliero. Nel 1105 però, il forzoso circostanziale idillio ungaro-veneziano sarebbe sfumato quando il re ungaro, invasa anche la Dalmazia, se ne sarebbe incoronato. E nel 1118, lo stesso doge Ordefalo Faliero fu trucidato a Zara dopo un’ennesima spedizione condotta contro i nemici ungheresi.

Probabilmente quel ‘tacito assenso’ del doge Faliero, così come il riferito precedente accordo – comunque chiaramente circostanziale e di comodo – stipulato tra il doge Vitale I Michiel e il re Colomanno, in una qualche misura devono essere stati condizionati alla disponibilità di Colomanno a condividere la già consolidata posizione veneziana anti-normanna a favore dell’impero bizantino di Alessio I, che nel mentre non aveva per nulla smesso di confrontarsi militarmente con i Normanni d’Italia, specialmente contro Boemondo d’Altavilla figlio primogenito di Roberto il Guiscardo il quale, partecipando alla Prima crociata, avrebbe manifestato apertamente le sue ostilità contro l’impero d’Oriente, occupando una parte importante dei suoi territori meridionali e fondando lo strategico principato di Antiochia, di fronte all’isola di Cipro.

Era accaduto che alla morte del duca Roberto il Guiscardo, prevedendo turbolenze, Ruggiero soprannominato Borsa, figlio del duca e da questi dichiarato successore, si dispose a rientrare dubitando che Boemondo ritornato in precedenza perché ammalatosi, facendo valere le sue pretensioni come primogenito, non usurpasse il Ducato. Il giovane Ruggero, quindi, consentì a cedere una parte dei suoi possessi al fratellastro e gli concesse Taranto, Otranto, Gallipoli e le terre di Goffredo di Conversano – Brindisi inclusa – al quale fu così imposto di diventare vassallo di Boemondo. Da Siponto ad Oria si estese quindi il dominio di Boemondo, che poi fu detto Principato di Taranto. Indetta poco dopo dal papa Urbano II la Prima crociata, giunta la primavera del 1097, insieme agli altri crocesegnati più di settemila tra Normanni ed indigeni raccolti in Bari navigarono verso la Dalmazia sotto le insegne del principe Boemondo, il quale sbarcato presso Valona e svelando i nascosti pensieri, incitò gli altri capitani a muovere guerra all’imperatore Alessio I e s’avviò verso la capitale bizantina aspirando insignorirsene. Ma per il momento dovette rinunciarvi e dirottare su Antiochia, conquistandola il 3 giugno del 1098 e fondandovi un suo principato. Poi, nell’agosto del 1100 Boemondo fu fatto prigioniero in battaglia, rimanendo per ben due anni in mano ai Turchi.

Tornando ora a discernere su come in quei frangenti siano andate effettivamente le cose tra Ungari e Veneziani: «Gli scrittori veneti dicono che allora i Normanni infestavano le spiagge dell’Adriatico e che perciò i Veneziani si unirono in alleanza con Colomanno, mandando nella Puglia un esercito… Il re Colomanno noleggiò galere ed altre navi venete facendo passare in Puglia un esercito numeroso il quale, prese le città di Monopoli e di Brindisi e devastatale durante tre mesi, ritornò in Ungheria lasciando la custodia di quelle città ai Veneziani. Queste due città furono in seguito tolte ai Veneti col mezzo dei Pisani. Anche il veneziano Dandolo ne’ suoi annali – dal 1096 al 1102 – ricorda che a quel tempo, il re ungaro Colomanno invase la Dalmazia con un esercito e fece ucciderne il re Pietro. Indi, unitosi in alleanza coi Veneti contro i Normanni, si stabili di comune consenso di spedire a’ loro danni un esercito nella Puglia normanna. Le regie truppe ungare s’imbarcarono su navi venete e tragittando presero le città di Brindisi e di Monopoli. Poi, devastate per tre mesi quelle province, ritornarono in patria.» [“Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia” di Giovanni Lucio – Trieste, 1816]

Giuseppe De Blasii, nel terzo volume del suo trattato “La insurrezione pugliese e la conquista normanna nel Secolo XI” pubblicato in Napoli nel 1873, al Capito III presenta una versione dei fatti che riporta alcuni interessanti dettagli aggiuntivi relativi a quel poco conosciuto e ancor meno documentato episodio accaduto a Brindisi nell’estate di quasi mille anni fa:

« La cattività di Boemondo, appresa con dolore dai Crociati, aveva depresso l’ardimento dei suoi e suscitava nelle terre di Puglia oscuri sconvolgimenti procurati dalle nimistà di Alessio I il quale, dopo aver con poca fortuna tentato in Oriente di giovarsi della prigionia del normanno Boemondo, si volgeva per mezzo dei suoi alleati – ungheresi e veneziani – ad invaderne i domini in Puglia, sperando che quella diversione obbligasse il normanno Tancredi – principe di Galilea che era insediato in Antiochia nell’attesa della liberazione dello zio Boemondo – ad abbandonargli le città della Cilicia. Colemanno – il re di Ungheria che assalita la Croazia e minacciando la vicina Dalmazia aveva stretto alleanza con i Normanni contro i Veneziani e i Greci che gli contendevano quella sua conquista – a quel tempo aveva evidentemente già riformulato le sue alleanze. Morto il duca di Sicilia Ruggero I del quale aveva sposato la figlia Felicia, e forse trapassata anche questa, Colemanno si era piegato alle lusinghe ed alle concessioni dell’imperatore d’Oriente Alessio I. E fatta con lui la pace ed impromessa anche una sua cugina all’erede presuntivo dell’imperio Bizantino, si unì ai Veneziani contro i Normanni. Quindi, a metà dell’anno 1102 – proprio 920 anni fa – le milizie ungheresi imbarcate e sorrette dalla flotta della repubblica veneziana discesero improvvisamente in Puglia e vi occuparono Brindisi e Monopoli. Essendo queste due città fra quelle sottoposte alla signoria del conte Goffredo di Conversano, che almeno di nome diceva anche di obbedire ad Alessio, “è probabile che egli stesso le aprisse a quegli alleati dell’impero” e che altri conti normanni partecipassero con lui a favorirne i disegni per gelosia contro gli Altavilla.»

E lo stesso De Balsii aggiunge: «Però, né i cronisti di Puglia, né quelli greci ricordano quell’ostile invasione, sebbene dalla concorde testimonianza delle storie di Venezia e d’Ungheria la si accerti, e possa argomentarsi anche da altri confusi cenni di cronaca. Comunque, questi successi ungaro-veneziani in terra di Puglia non furono grandi né durevoli; ed avendo i Pisani, alleati di Boemondo, inviata una flotta nell’Adriatico, il timore che fosse preclusa la via al ritorno o l’avanzarsi del conte normanno Ruggiero II dalla Sicilia in Puglia, costrinse gli Ungheresi dopo tre mesi ad abbandonare quelle terre di Puglia occupate. Una versione anonima, inoltre, indica che i soldati ungheresi si sarebbero ritirati prima, e poi i Pisani avrebbero costretto i Veneti, che erano stati lasciati in presidio, a sgombrare quelle due città pugliesi occupate su mandato dell’imperatore Alessio.»

Definitivamente, si trattò di un episodio – quello dell’occupazione di Brindisi da parte di truppe ungariche e veneziane mille anni fa – che, se pur apparentemente storicamente certo, per vari aspetti è comunque rimasto avvolto da un’ombra alimentata da tutta una serie di imprecisioni, dubbi ed incongruenze.

Nelle cronache di Brindisi, infatti, non vi è menzione esplicita dell’avvenimento, né tanto meno delle presunte ‘angherie e devastazioni’ provocate in città per ben tre mesi dalle milizie ungare. E del resto, se il signore ‘dominator’ di Brindisi Goffredo conte di Conversano avesse realmente favorito gli invasori ungaro-veneziani inviati dall’imperatore Alessio, mal si può pensare che quelli in risposta avessero poi messo a ferro e fuoco la sua città. Però, e comunque, perché mai Goffredo – se pur volendo tradire il mal sopportato feudatario Boemondo che a suo tempo gli era stato di fatto imposto e che da lontano aveva ormai pressoché perduto la sua autorità in Puglia – avrebbe dovuto favorire la perdita della sua signoria su Brindisi a mano di quegli stranieri?

Ci fu forse un patto segreto tra Goffredo e gli invasori, nonché con Alessio, per cui Brindisi non fu danneggiata? E quali erano gli obiettivi perseguiti da Goffredo con quel patto? Fu scoperto quel patto e Goffredo fu perdonato dal cugino Boemondo, visto che questi al suo rientro non risulta lo abbia incriminato e punito per quel fatto? Oppure la morte di Goffredo, avvenuta proprio intorno a quegli anni – la sua identità in vita appare per l’ultima volta nel 1104 in un documento a favore della chiesa di Nardò – senza che se ne conoscano per certo la data e ancor meno le circostanze, fu in qualche misura legata a quel supposto tradimento?

Storicamente certo è, comunque, che Boemondo rientrò in Puglia sbarcando a Bari nel gennaio del 1105 e che alla morte di Goffredo, sua la moglie Sichelgaita prima e il figlio Tancredi dopo, poterono succedergli per molti anni nel dominio di Brindisi senza apparentemente incontrare difficoltà, nonostante Boemondo fosse rimasto in Europa fino al 10 ottobre del 1107, quando nuovamente da Brindisi salpò in armi verso l’Albania, sbarcando a Valona e quindi ponendo l’assedio a Durazzo.

E fu proprio Sichelgaita, reggente della signoria di Brindisi in nome di suo figlio Tancredi ancora giovane nonché vassalla di Boemondo, che in quell’autunno del 1107 riuscì astutamente a sventare un pericoloso assalto navale dei Bizantini i quali, comandati dal megaduca della flotta imperiale Isacco Contostefano, in risposta all’attacco di Boemondo avevano deciso di contrattaccare su Brindisi e avevano messo sotto assedio la momentaneamente sguarnita città. In quella critica occasione, la risoluta e scaltra Sichelgaita finse di essere disposta a trattative con i Greci di Contostefano per così guadagnar tempo e permettere ai rinforzi normanni di giungere a Brindisi per costringere, finalmente, la flotta greca a una precipitosa ritirata.

La conquista bizantina della normanna Brindisi fu, quella volta, decisamente sventata, anche se per un soffio. Restano i dubbi su se, invece, cinque anni prima, nel 1102, gli ungheresi l’avessero effettivamente concretizzata; e se sì, con quali modalità e con quali reali conseguenze per la città.