di Gianfranco Perri

Forse son pochi i brindisini che sanno chi fu Alfredo Cappellini e perché è intitolata “Palestro” la via che parte da piazza Cairoli facendo coppia proprio con via Alfredo Cappellini: le due vie che perfettamente allineate si diramano, in senso opposto l’una all’altra, dalla piazza in direzione perpendicolare a corso Umberto I.

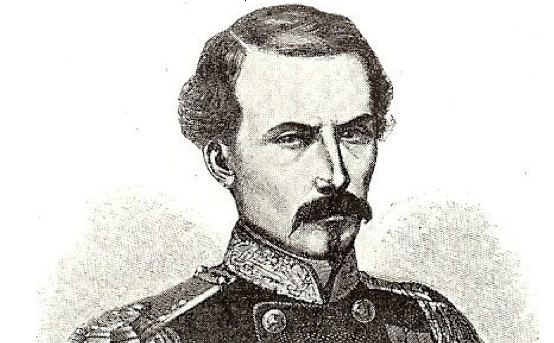

Il livornese trentottenne capitano di fregata di 1ª classe, Alfredo Cappellini comandava la nuova piro-cannoniera corazzata “Palestro” sulla quale, il 20 luglio 1866 nella sfortunata battaglia di Lissa, trovò la morte inabissandosi con la sua nave, ricevendo in quell’azione la medaglia d’oro alla memoria. La “Palestro” avanzava al centro dello schieramento navale italiano tra la “Re d’Italia” e la “San Martino” quando le navi austriache gli manovrarono contro: mentre la “Re d’Italia” era circondata ed in seguito affondata, la “Palestro”, arretrata per la minor velocità e cercando di serrare in aiuto, era soverchiata dal tiro convergente del nemico. Evitato abilmente lo speronamento da parte dell’ammiraglia austriaca, che investì di striscio i quartieri di poppa spezzandogli l’albero di mezzana, la “Palestro” era centrata da una bordata, causa tra l’altro di un incendio a poppa. Incrementandosi questo per il carbone di riserva ammucchiato sui ponti ed estendendosi al centro, il comandante Cappellini faceva mettere la prua al vento per rallentare le fiamme e ordinava di allagare la santabarbara. Mentre l’unità d’appoggio “Governolo”, mandata in aiuto e sulla quale erano stati trasbordati i feriti, procedeva ai preparativi per il traino, la “Palestro” saltava in aria colando a picco in pochi istanti trascinando con sé oltre 200 vittime.

Per una delle stranezze del caso, “Cappelli” non molto diverso da “Cappellini” è invece il nome di un altro marinaio, anch’egli scomparso nello stesso giorno nello stesso mare e nella stessa rovinosa battaglia di Lissa. Antonio Cappelli era un giovane marò brindisino, nato il 29 agosto del 1843 figlio del fu Oronzo e della fu Annunziata Camassa. Era a bordo della nave ammiraglia della flotta italiana che stava attaccando l’isola dalmata di Lissa, la fregata corazzata di 1ª classe “Re d’Italia”, che speronata dall’ammiraglia austriaca “Ferdinand Max” affondò in pochi minuti con il comandante capitano di vascello Emilio Faà Di Bruno e quasi 400 uomini. Le perdite complessive della battaglia di Lissa furono di due navi affondate con 620 morti e 40 feriti quelle italiane, e di nessuna nave perduta con 38 morti e 138 feriti quelle austriache. Ma adesso è meglio procedere con ordine.

Quella che nei testi di storia è indicata come la Terza guerra d’indipendenza italiana combattuta contro l’Austria, fu, di fatto, la prima guerra dell’appena costituito Regno d’Italia, nato solo cinque anni prima – nel 1861 – dall’annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna. E quell’unificazione aveva comportato, oltre a tanto altro, anche l’unificazione delle marine militari dei due regni. Più esattamente, la marina militare italiana era nata in anticipo, il 17 novembre 1860, mediante la fusione della marina sardo-piemontese del Regno di Sardegna con quella borbonica, napoletano-siciliana, del Regno delle due Sicilie e successivamente, il 17 marzo 1861, dopo la proclamazione del Regno d’Italia da parte del parlamento di Torino, assunse la denominazione di Regia Marina. Il primo ministro, Camillo Benzo conte di Cavour, creò il Ministero della Marina, prevedendo tre dipartimenti marittimi – Genova, Napoli, Ancona – e la costruzione, a La Spezia, di un grande e moderno arsenale militare. Nuove unità furono impostate nei cantieri italiani: le fregate corazzate di 2ª classe Principe di Carignano, Messina, Roma, Venezia, Conte Verde, tutte con scafo in legno. Altre unità, le due fregate corazzate di 1ª classe, Re d’Italia e Re di Portogallo, furono commissionate negli Stati Uniti. Altre ancora furono varate nei cantieri francesi: le fregate corazzate Ancona, Castelfidardo, Maria Pia e San Martino; le corvette corazzate Formidabile e Terribile; e le cannoniere corazzate Palestro e Varese. In Gran Bretagna, infine, venne commissionato l’ariete corazzato Affondatore, una delle prime navi a torri della storia navale.

L’Unità d’Italia proclamata nel 1861 non aveva potuto comprendere il Veneto e Roma, la cui inclusione venne pertanto a costituire l’obiettivo primordiale del nuovo Stato. E giacché anche la Prussia era interessata a liberare i propri territori ancora occupati dall’Austria, l’8 aprile 1866 il presidente del Consiglio Alfonso La Marmora stipulò un accordo strategico con il Primo ministro prussiano Otto von Bismarck, impegnando l’Italia ad appoggiare la Prussia in caso di guerra contro l’Austria, e viceversa. L’Austria allora, cercando di prevenire la difficile guerra su due fronti, offrì all’Italia la cessione del Veneto per via amichevole, ma la Prussia, facendo precipitare gli eventi, il 12 giugno provocò la guerra inducendo l’Italia a prendervi parte a partire dal 23 giugno. L’esercito italiano si trovò subito in difficoltà e il 24 giugno subì un’importante sconfitta presso Custoza. Inoltre, il 20 luglio, anche la marina italiana doveva subire – inaspettatamente ed ingiustificatamente – un durissimo colpo presso l’isola di Lissa, di fronte alle coste della Dalmazia, dove le forze navali dell’ammiraglio Carlo Persano vennero clamorosamente sconfitte dalla flotta austriaca. Solamente le truppe volontarie di Giuseppe Garibaldi, a cui erano state affidate le azioni miliari in Trentino, ottennero importanti vittorie sull’esercito austriaco e tuttavia, l’8 agosto il governo dovette imporre a Garibaldi di ritirarsi. Era accaduto infatti, che nel frattempo gli eserciti prussiani avevano sconfitto ripetutamente quelli austriaci e quindi le pressioni diplomatiche francesi avevano imposto la fine del conflitto. La pace venne firmata a Vienna il 3 ottobre e gli accordi previdero tra l’altro la consegna del Veneto, ma non del Trentino, all’Italia. Ma adesso, torniamo a Lissa.

«Uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro» è quanto si può leggere nel rapporto dell’ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff, comandante della flotta austriaca, scritto sul brogliaccio di bordo della sua corazzata ammiraglia “Ferdinand Maximilian”. Quella frase è in estrema sintesi il riflesso di una situazione disastrosa che a Lissa condusse le forze navali italiane verso un epilogo assolutamente nefasto: mezzi assolutamente superiori comandati da incapaci contro mezzi inferiori magistralmente comandati.

L’esito della battaglia fu catastrofico ‘inaspettatamente e ingiustificatamente’ per l’Italia, infatti, proprio perché la Marina italiana aveva su quella austriaca una superiorità di mezzi ed una netta superiorità numerica di uomini, del 60% negli equipaggi e del 30% negli ufficiali. In quell’anno il presidente del Consiglio italiano era il barone Bettino Ricasoli, il ministro della Marina era Agostino Depretis e il comandante della flotta era l’ammiraglio conte Carlo Pellion di Persano. E all’ammiraglio, dai politici fu semplicemente ordinato di attuare d’immediato e di “sbarazzare l’Adriatico dalle forze nemiche, attaccandole e bloccandole in qualunque posto si trovassero”.

Non considerando però, che la Regia Marina stava attraversando una delicata fase di trasformazione, col passaggio dalla vela alla propulsione a vapore e l’adozione della blindatura per gli scafi. La “Re d’Italia” e la gemella “Re di Portogallo” erano unità che miscelavano vecchio e nuovo, con lo scafo ancora in legno ma rivestito di una fascia di lastre d’acciaio sulle fiancate; potevano navigare a vela, ma la propulsione principale era quella meccanica; l’armamento era per la maggior parte costituito da cannoni a canna rigata, con ancora alcuni vecchi pezzi ad anima liscia. L’ariete corazzato “Affondatore” più blindato delle pirofregate portava alle estreme conseguenze il ritorno in auge – ma Lissa sarebbe stata l’ultima battaglia navale in cui fu impiegata – dell’antica tattica dello speronamento, dovuto all’affermarsi della propulsione meccanica e della direzionalità istantanea e perciò era stata dotato di un lungo rostro fucinato per sfondare gli scafi nemici, però si rivelò poco manovrabile e l’equipaggio non ebbe il tempo di addestrarsi per dirigerlo adeguatamente. Alle pecche tecniche si aggiungevano inoltre le gravi problematiche dovute alla scarsa coesione del corpo degli ufficiali superiori che, provenienti dalle due marine in precedenza antagoniste, si è detto fossero in buona parte divisi da vecchi rancori e da moderne gelosie, con il comando della flotta affidato al veterano ammiraglio piemontese Persano, assecondato dai contrammiragli Giovan Battista Albini sardo e Giovanni Vacca napoletano.

Persano organizzò l’attacco con a disposizione 11 navi da battaglia, divise in tre squadre: in testa Principe di Carignano, Castelfidardo e Ancona al comando di Vacca; al centro Re d’Italia, Palestro e San Martino ai suoi ordini; in coda, Re di Portogallo, Terribile, Varese e Maria Pia affidate al capitano di vascello Augusto Riboty. Poi sarebbe sopraggiunta anche l’Affondatore. Albini, al comando delle navi di legno sarebbe rimasto al largo e sarebbe intervenuto solo nella fase di sbarco sull’isola di Lissa. La flotta austriaca dell’ammiraglio Tegetthoff contava 7 corazzate di ferro, più vecchie e meno veloci di quelle italiane anche se bene armate ed in tutto disponeva di 178 cannoni a canna liscia contro i 252 cannoni italiani a canna rigata.

Alle 10.45 la battaglia incominciò con un colpo di cannone sparato dalla “Principe di Carignano” e Tegetthoff puntò all’attacco della squadra italiana di centro, piombando con la “Ferdinand Max” sull’ammiraglia di Persano che nel frattempo era trasbordato sulla “Affondatore” perché alla “Re d’Italia” si era bloccato il timone. L’ammiraglia austriaca, infatti, la speronò facilmente cogliendola in pieno al centro, sfasciandole la fiancata e facendola colare a picco, mentre una cannonata austriaca centrava la “Palestro” provocandone l’affondamento. Mentre la squadra di Vacca restava fuori dalla battaglia, l’austriaca “Kaiser” muoveva all’attacco della “Re di Portogallo” di Riboty: le due navi strusciarono l’una contro l’altra e fu la “Kaiser” a soffrire i danni più gravi, sbandando in fiamme e Persano pensò finirla speronandola con l’ariete del suo “Affondatore”, ma non sapendo il suo capitano ben manovrare la nuovissima unità, mancò il bersaglio e la “Kaiser” la scampò. Vacca, vedendo colare a picco la “Re d’Italia” e immaginando che Persano fosse morto e che toccasse a lui prendere il comando, provò a raccogliere intorno a sé le unità italiane. Ma Tegetthoff con tutta la sua flotta si era già ritirato indisturbato. Era da poco trascorso il mezzogiorno, e il combattimento navale era già – tristemente – finito. Nella primavera del 1867 l’ammiraglio Persano venne processato e, quindi, degradato per la sconfitta di Lissa.

Non saprei dire se per consolazione o se per maggior disappunto, ma certamente in onore alla verità storica, è giusto segnalare che in realtà quella battaglia, persa dalle forze navali italiane, fu – di fatto – vinta da forze in buona parte veneziane, in una guerra che – per ironia del destino – avrebbe sancito la definitiva incorporazione di Venezia al Regno d’Italia. L’informazione e la storiografia ufficiali d’Italia, allora forse comprensibilmente, non si preoccuparono certo di riconoscerlo – né però l’hanno mai più fatto – nella fretta di mandare nel dimenticatoio della storia quella pagina di guerra poco edificante per il giovane regno, ma è bene sapere che moltissimi di quegli “uomini di ferro” che il bravo ammiraglio austriaco von Tegetthoff citò nel suo rapporto sulla battaglia di Lissa, altri non erano che autentici marinai veneziani, i quali a Lissa furono protagonisti di quella che doveva essere ricordata – anche – come l’ultima vittoria della Serenissima.

Basterebbe, a riscontro, scorrere i nomi di tutti quei marinai, o magari dei soli 38 caduti, o anche dei soli condecorati dall’impero austro-ungarico. Ecco, a solo esempio, i nomi delle 2 medaglie d’oro – Tommaso Penso di Chiogga e Vincenzo Vianello di Venezia – e delle 10 medaglie d’argento di 1ª classe – Antonio Andreatini, Pietro Ghezzo, Marco Dalprà e Bartolo Vidal di Venezia; Angelo Filipputi, Girolamo Dinon e Giuseppe Filippo di Udine; Pietro Varagnolo di Chioggia, Antonio Moderasso di Padova e Paolo Pregnolato di Rovigo.

Sull’altra sponda, tra gli oltre tremila uomini della Regia marina che in quel 20 di luglio del 1866 salparono da Ancona alla volta di Lissa, in un’azione di guerra clamorosamente mal pianificata ed ancor peggio condotta, vi era un nutrito gruppo di fucilieri della Brigata marina, molti dei quali avevano preso posto sulla nave ammiraglia “Re d’Italia”. Ebbene, il coraggio di quei fucilieri impressionò enormemente il nemico, come ben testimoniato dalle parole dell’ammiraglio austriaco Wilhelm Togetthoff: «Non è possibile non riconoscere negli italiani un coraggio straordinario, che in molti di loro giungeva fino al suicidio. Allorquando la “Re d’Italia” affondava, i suoi fanti di marina si arrampicavano sulle alberature e con le carabine scaricate contro l’ammiraglia austriaca ferirono ed uccisero decine di nostri marinai. Quei tanti fucilieri italiani caduti militando quel giorno sotto la bandiera dell’ammiraglio Persano, indubbiamente morirono animati dal più vivo amor di Patria».

E tra quei fucilieri di marina eroicamente scomparsi nell’Adriatico il 20 luglio 1866 quindi, anche il nostro concittadino, il marò Antonio Cappelli. Ebbene, l’aver potuto scoprire il suo nome e il suo tragico destino scritti su un foglio sbiadito, che la Compagnia di Brindisi della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bari inviò al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo in Roma, forse – assieme alla casuale somiglianza tra i nomi Cappelli e Cappellini – potrebbe essere un segnale, un richiamo a ricordare quell’eroico marò brindisino disperso in guerra, onorandone la memoria al pari di quella del bravo capitano. La via Alfredo Cappellini, magari, potrebbe fare coppia con via Antonio Cappelli, sostituendo – o affiancando – tale nome a quello della nave Palestro.