di Gianfranco Perri

La piccola isola greca di Kos – Coo in italiano – faceva parte del Dodecaneso, il gruppo di isole greche nell’Egeo di cui la maggiore Rodi, che l’Italia nel 1912 aveva sottratto alla pluricentenaria dominazione turca con la guerra per la conquista della Libia e che poi, con il trattato di Losanna del 1923 era divenuto possedimento italiano. Dal 1937 a Kos era stanziato il 10° Reggimento della divisione fanteria Regina e nel settembre 1943 l’isola era presidiata da circa 4.000 militari italiani comandati dal colonnello Felice Leggio. Il reparto, che dipendeva dal comando di Rodi, era affiancato da un gruppo misto di artiglieria e da piccoli reparti di marina, aeronautica, carabinieri, finanzieri e camicie nere.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre, i pochi tedeschi presenti a Kos presso l’aeroporto di Antimachia furono disarmati. L’11 settembre l’isola fu bombardata dalla Luftwaffe e il 13 settembre le truppe del Commonwealth guidate dal colonnello L.F.R. Kenyon cominciarono a sbarcare a Kos mentre le unità inglesi occupavano Antimachia. Ma meno di un mese dopo, le forze italiane e inglesi presenti sull’isola non riuscirono a impedire lo sbarco delle truppe d’assalto tedesche della 22ª divisione fanteria aviotrasportata che, comandate dal generale Friedrich Wilhelm Müller, in due giorni di combattimenti e grazie anche al forte appoggio aereo, ottennero il controllo dell’isola. All’alba del 3 ottobre i tedeschi misero in atto l’operazione Eisbär – orso polare – sbarcando in tre punti diversi dell’isola, sia dal mare sia dall’aria. Durante la battaglia mancò il necessario coordinamento tra le forze italiane e quelle inglesi, la RAF non riuscì a fornire l’indispensabile copertura aerea e l’artiglieria antiaerea non riuscì a impedire che la Luftwaffe potesse agire incontrastata.

I tedeschi del generale Müller fecero 4.533 prigionieri, di cui 1.388 inglesi e 3.235 italiani. Il trattamento riservato agli inglesi catturati fu la prigionia tutelata dalle convenzioni internazionali, mentre il destino che attendeva tutti i prigionieri italiani fu invece tragico, specialmente quello degli ufficiali che non vollero accettare l’intimazione del generale Müller di continuare a combattere al fianco dei tedeschi.

Quegli ufficiali italiani infatti – la grande maggioranza di quelli che erano stati catturati – considerati traditori dai tedeschi e separati dal resto dei militari italiani concentrati i più nel castello di Kos Town, furono divisi in due gruppi e furono condotti in due diverse località: un primo gruppo nella zona di Lambi, nella parte nordorientale dell’isola; il secondo gruppo, più numeroso, nella piana di Linopoti, un’area paludosa all’interno dell’isola. Trasferimenti quelli da cui furono esclusi quei pochi ufficiali subito dichiaratisi disposti a collaborare con i tedeschi: il capitano Camillo Nasca e il sottotenente Pierraimond del Regina, due ufficiali della milizia, nove ufficiali medici in quanto non combattenti e il comandante dei carabinieri di Kos.

In dette località, tra il 4 e il 5 ottobre i circa 150 ufficiali condotti da prigionieri furono sottoposti a sommari e arbitrari processi di discriminazione, presumibilmente basati sull’aver partecipato o meno ai combattimenti appena conclusisi. Quindi, tra tanta confusione, molte arbitrarietà e alcune fughe, i tedeschi stilarono liste di “colpevoli” e tra questi 103 dei 110 ufficiali del 10° Reggimento Regina che con il loro comandante colonnello Leggio erano stati portati nella caserma Vittorio Egeo dove, dal generale Müller in persona era stato chiesto loro di restare a combattere con i tedeschi e dove solo 7 di loro avevano accettato. Poi, a tutti i 103 “colpevoli” fu ordinato di preparare il bagaglio per l’immediato imbarco verso la prigionia.

Ebbene, alcuni di quei bagagli sarebbero stati ritrovati nelle fosse comuni rintracciate a Linopoti nel marzo del 1945, senza che fino ad allora si fosse saputo null’altro di quei 103 eroici ufficiali italiani del 10° Regina. Era accaduto che nei giorni tra il 5 ed il 7 ottobre 1943, tutti i 103 ufficiali italiani del 10° Regina erano stati portati a piccoli gruppi presso le saline di Aliki, vicine alla stessa caserma Vittorio Egeo, e lì erano stati fucilati in segreto dagli uomini dalla Wehrmacht e quindi sepolti clandestinamente in varie fosse comuni improvvisate.

Dopo un po’ di mesi però, a Kos la gente cominciò a vociferare sempre più insistentemente sulla sorte degli ufficiali italiani ‘scomparsi’ e il tenente Enzo Aiello – uno dei 7 dichiaratosi collaboratore dei tedeschi – approfittando dell’assenza del suo superiore capitano Nasca, avviò una timida ricerca guidato da alcuni popolatori dell’isola e il 13 marzo 1945 finì con lo scoprire tracce evidenti di quanto era avvenuto. Così, aggirando le difficoltà frapposte dai tedeschi, alcuni isolani italiani e greci procedettero al disseppellimento dei corpi, effettuarono quando fu possibile il loro riconoscimento diretto stilandone l’elenco nominativo e quindi li depositarono nella fossa comune che era stata da loro stessi predisposta nel cimitero cattolico di Coo. In 8 fosse, su un totale presunto di 11, furono ritrovati 66 corpi e solamente a 42 di loro fu possibile assegnare il nome mentre gli altri 24 rimasero non identificati. I resti degli altri 37 corpi, presuntamente sepolti nelle altre tre fosse e mai più ritrovati, giacciono ancora senza una croce, dispersi sul luogo dell’eccidio.

Il 9 maggio del 1945 finalmente, gli inglesi conquistarono Kos. Il generale tedesco, Friedrich Wilhelm Müller, comandante militare dell’isola, responsabile dell’eccidio dei 103 ufficiali italiani e di tanti altri ignobili episodi perpetrati contro greci e contro italiani, sorpreso dai partigiani iugoslavi sulla via della fuga, venne consegnato ai Greci che lo processarono per i suoi numerosi crimini di guerra perpetrati contro militari e civili greci sull’isola di Creta: fu condannato a morte e il 20 maggio 1947 fu giustiziato ad Atene, dove è rimasto sepolto. Il capitano Nasca nel 1947 fu processato per tradimento in Italia e fu condannato a 16 anni di carcere. Un anno dopo, in seguito al riesame del processo, fu rilasciato in libertà vigilata. Nello stesso processo il sottotenente Pierraimond fu assolto da subito e decise volontariamente di ritirarsi dalla vita militare.

Finita la guerra, il padre Michelangelo Bacheca, il parroco della chiesa Agnus Dei di Coo che in prima persona aveva partecipato al ritrovamento delle fosse comuni ed al seppellimento dei 66 corpi nel cimitero cattolico di Coo, provvide a collocare una piccola lapide marmorea sulla tomba, che così recita: «Piamente sottratti alle fosse di Linopoti riposano qui dal marzo 1945 i resti mortali di sessantasei dei più che cento ufficiali italiani che la mitraglia tedesca clandestinamente trucidava nell’ottobre 1943». Poi, nell’ottobre 1992 il Comune di Kos ne aggiunse una più grande, una lapide marmorea monumentale, che riporta in bronzo i nomi di tutte le 103 vittime dell’eccidio.

I 66 corpi lì seppelliti, nel 1954 furono riesumati e condotti in Italia dove i resti furono tumulati nel Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari. Nel 2009 la Provincia di Latina ha donato la Campana della Memoria al 9° Reggimento fanteria di Trani – oggi erede delle tradizioni dell’allora divisione “Regina” che nel 1943 aveva il 10° regimento schierato a Coo – con la missione di trasportarla a Kos e collocarla nel cimitero a fianco della lapide commemorativa: missione poi materialmente compiuta nell’ottobre del 2010 da Maria Franzini, moglie di uno dei 103 ufficiali assassinati.

In Italia, dopo decenni di incomprensibile oblio da parte delle istituzioni dello Stato, solo nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, formulò un esplicito riconoscimento all’eccidio di Coo, rilevando nel comportamento di quegli ufficiali caduti “un esempio di fedeltà ai valori essenziali di coerenza, fierezza e amor di Patria”.

Più recentemente, nel 2015, è stata organizzata una spedizione, denominata “Operazione Lisia” sostenuta dall’Associazione per i caduti di Kos e guidata dal colonnello in pensione Pietro Giovanni Liuzzi, alla ricerca delle restanti tre fosse comuni contenenti i resti dei 37 ufficiali che ancora mancavano all’appello. Una encomiabile missione dall’esito purtroppo limitato a causa dei tantissimi, ormai troppi, anni trascorsi. Fu localizzata una nona fossa e nella ricerca furono recuperati numerosi oggetti appartenenti agli ufficiali dispersi: bottoni delle divise, stellette militari, fibbie di vario tipo, monete italiane, medagliette d’oro e d’argento, un paio di occhiali da vista, una penna stilografica e alcuni reperti dentali in oro. Infine, furono anche rinvenuti alcuni frammenti di ossa che furono analizzati in un laboratorio dell’Università di Trieste dove furono dichiarati – in base all’esame del DNA – essere compatibili con i resti degli ufficiali ancora dispersi.

Ebbene, tra quei 103 ufficiali italiani del 10º Regina vilmente giustiziati dai tedeschi della Wehrmacht per la loro incondizionata obbedienza agli ordini ricevuti dal comando italiano e per non aver voluto rinnegare il solenne giuramento di fedeltà prestato alla Patria, c’era anche un giovane ufficiale brindisino, il Tenente Vincenzo Andrea Cappelli che operava con la 725ª Batteria: una delle tre batterie che erano appostate sulla collina di Ambavri, l’ultima delle tre ad arrendersi ai tedeschi sopraggiunti dal mare alle spalle della postazione. Il nome di Vincenzo Cappelli è inciso sulla lapide monumentale del cimitero cattolico di Coo ed i suoi resti riposano, assieme a quelli degli altri 24 ufficiali non identificati, nel Sacrario dei Caduti d’oltremare in Bari.

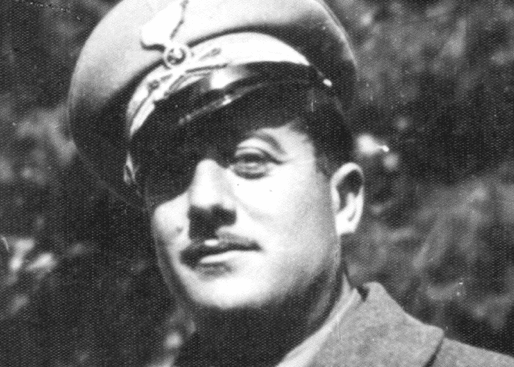

Vincenzo Andrea Cappelli era nato a Brindisi in via Indipendenza, solo 32 anni prima di quel tragico ottobre 1943, figlio di Adolfo e di Elvira Gatti. Si diplomò all’Istituto Commerciale di Lecce e poco dopo svolse il servizio militare da ufficiale di complemento dell’esercito. Quindi, iniziò a lavorare all’INPS di Brindisi, ma nel 1939 fu richiamato sotto alle armi con destinazione Coo, nel Dodecaneso. Nel 1942 Vincenzo e Fantasia Clio, la sua fidanzata rimasta a Brindisi, decisero di sposarsi e celebrarono il loro matrimonio nella chiesa del Monte di Brindisi il 23 marzo 1942. Presto nacquero due piccoli, i gemelli Giuliano e Franco, e Vincenzo corse subito a Brindisi in breve licenza per poterli conosce: fu l’unica volta che poté vederli ed abbracciarli.

Nell’ottobre del 2012, a seguito del persistente interessamento del colonnello Pietro Giovanni Liuzzi, l’amministrazione comunale della città di Brindisi del sindaco Domenico Mennitti – supplendo, se pur solo in minima parte, al dovere tuttora inadempiuto dello Stato italiano – ha voluto ricordare ed onorare questo concittadino, l’eroico ufficiale Vincenzo Andrea Cappelli, dedicandogli il giardino sito in via Bastione San Giacomo in cui è affissa una stele commemorativa. É da auspicare che per il prossimo anno 2023, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Kos, anche a Brindisi si possa ufficialmente ed opportunamente ricordare l’eroico sacrificio del concittadino Vincenzo Andrea Cappelli.