La tradizione di festeggiare il Ferragosto ha reminiscenze antichissime. Il termine infatti deriva dalla locuzione latina “Feriae Augusti”, ovvero il riposo Ottaviano Augusto, da cui prende il nome questo mese. La celebrazione fu istituita proprio dal primo imperatore romano nel 18 a.C. con l’intento di raggruppare tutte le numerose ricorrenze di origini pagane che cadevano durante il mese, a partire dal ringraziamento alle divinità della terra e della fertilità che veniva celebrato il primo di agosto a conclusione dei lavori agricoli e della raccolta dei cereali. Durante l’intero mese si alternavano i periodi di riposo (Augustali) ai festeggiamenti, questi ultimi prevedevano solitamente corse di cavalli e di animali da tiro, ornati con decorazioni floreali, e sontuosi riti collettivi e banchetti con ricche bevute spesso seguiti da eccessi sessuali, a cui tutti potevano partecipare, compresi gli schiavi e le serve. Il culmine dei festeggiamenti era il 13 agosto con la festa alla dea Diana, protettrice delle donne e simbolo della fertilità.

Nel VII secolo la ricorrenza venne assimilata come festività cattolica con la celebrazione dell’assunzione in cielo della Vergine Maria, dogma riconosciuto solo nel 1950 dalla Chiesa e celebrata proprio il 15 di agosto.

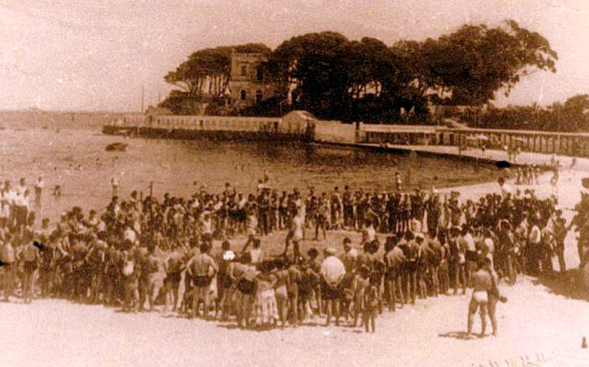

Nei primi decenni del ‘900 la comunità brindisina volle sapientemente rievocare la caratteristica tradizione ferragostana con il festeggiamento notturno sulla spiaggia di Sant’Apollinare, proprio nel luogo dove “la romana Brundusium soleva celebrare le Feriae Augusti coll’intervento dei Sodales Augustales nei pressi del tempio di Apollo, da cui quel sito prese il nome” (P. Camassa, 1931). All’antica tradizione, per merito dei componenti della Brigata degli Amatori della Storia e dell’Arte, presieduta dall’instancabile Papa Pascalinu, si volle “genialmente” aggiungere la “divertente degustazione dei melloni, come esaltazione e glorificazione d’uno dei più squisiti e rimunerativi prodotti dell’agro brindisino, onde alla festa in nome di Mellonata ferragostale”. Erano le famosissime angurie brindisine, note in ogni parte d’Italia per le singolari dimensioni e soprattutto per il sapore ineguagliabile, uno dei prodotti tipici che da qualche decennio è stato soppiantato da analoghi frutti coltivati in altre località del sud Salento.

La tradizione tutta brindisina della mellonata ogni anno faceva vivere momenti di gioia indimenticabile a tante – forse tutte – le famiglie brindisine, che attendevano con particolare desiderio il giorno più importante e divertente dell’estate. Si raggiungeva la leggendaria ed indimenticabile spiaggia del porto medio della città, poco oltre il Canale Pigonati, a bordo di numerose barche addobbate con bandierine e luci, una suggestiva e piacevolissima passeggiata che richiamava l’evento cristiano della processione a mare dei santi patroni della città, al quale difficilmente non si prendeva parte.

Quel giorno il porto si gremiva di ogni tipo di imbarcazione e la traversata veniva allietata dalle note di orchestrine e da singoli musicisti (o presunti tali) con i loro organetti e fisarmoniche; l’atmosfera festosa e gioviale traspare fedelmente nei versi in vernacolo del poeta brindisino Giovanni Guarino, ovvero nelle canzoni più famose della tradizione locale: “A Santa Pullinari” e ” Lu cuncirtino a mari”.

La spiaggia sabbiosa era già attiva agli inizi del ‘900, quando i lidi funzionanti in quel tratto di costa erano ben quattro: Lido Piccolo, Lido Risorgimento, Lido Gaudioso e Lido Cafiero, successivamente vennero tutti unificati in Sant’Apollinare. Nei primi anni trenta esistevano le cabine su palafitte, con botola e scaletta incorporata per consentire il diretto e discreto ingresso in acqua dei pudichi bagnanti. Nonostante l’accorgimento e i castigatissimi costumi che lasciavano scoperti solo pochi centimetri di pelle, l’Arcivescovo del tempo, mons. Tommaso Valeri, condannò duramente “l’usanza di svestirsi in spiaggia”.

Dopo la pausa tristemente forzata causata dallo scoppio del secondo conflitto mondiale, la tradizionale mellonata del ferragosto venne ripresa con altrettanto vigore nel dopoguerra, dopo la ricostruzione del lido su idea vincente del ragioniere Italo Mastrobiso, le precedenti cabine infatti erano state distrutte dai soldati che li si erano accampati, ed avevano utilizzato il legno per scaldarsi. La spiaggia fu iniziata e completata in buona parte nel 1946 e per circa trent’anni ha regalato momenti indimenticabili a generazioni di brindisini, ma del lido parleremo più approfonditamente nel prossimo numero, raccontando le giornate tipiche, i personaggi e i momenti più divertenti.

Tornando al ferragosto, ovvero al clou dell’estate brindisina, lo stabilimento balneare organizzava gare di canto, di ballo e competizioni sportive: sin dal mattino si giocavano animate partite di pallavolo (secondo alcuni esperti di questa disciplina sarebbe nato proprio qui il Beach Volley), gare di nuoto sui 100 e 150 metri, le corse con i sacchi e il popolare “albero della Cuccagna”, dove i partecipanti si cimentavano ad arraffare i premi in palio (in genere salumi e altri generi alimentari) posti in cima a un palo piantato nella sabbia e ricoperto di grasso per rendere più difficoltosa l’arrampicata.

Una variante era costituita dalla “Cuccagna a mare”. In questo caso il palo veniva fissato alla punta del pontile e chi non riusciva a inerpicarsi cadeva in mare tra le risate generali dei meno sportivi.

Durante l’intera giornata venivano “spaccate” e consumate tantissime angurie: quintali di cocomeri (o poponi) rossi, i cosiddetti sarginischi (molto diffusi erano i “Charleston”, tipiche per le loro forma allungata, venivano sacrificati per la rinomata ed irrinunciabile mellonata del 15 agosto. E dopo con le bucce e l’aggiunta d’un bastoncino e di una vela di carta, i bambini giovavano a costruire graziose barchette con cui giocare sul bagnasciuga e nel mare. Esisteva anche qui una sorta di gara tra chi riusciva a portare in spiaggia “lu muloni ti acqua” dal calibro più grande, frutti e che talvolta superavano abbondantemente anche i venti chili. Orgogliosi erano anche quei contadini che erano riusciti ad ottenere dalle loro terre, da sempre generose, il prodotto più bello (polpa uniforme e rossa, forma regolare) che generalmente corrispondeva anche a quello più buono (succoso e zuccherino). Poi la diffusione dei frigoriferi e i relativi spazi limitati che questi elettrodomestici potevano offrire, hanno fatto cambiare anche queste abitudini. In passato infatti l’anguria veniva tenuta “al fresco” in spiaggia sotto la sabbia, meglio sul bagnasciuga, oppure veniva “calato” nell’acqua sorgiva del pozzo che solitamente era presente nel cortile delle abitazioni popolari.

La giornata del ferragosto veniva chiusa dal sig. Mastrobiso poco prima della mezzanotte: dagli scogli nei pressi del Canale Pigonati, il titolare della spiaggia sparava i fuochi con la sua pistola lanciarazzi, per i più giovani e i goliardi era il momento di entrare in mare per l’ultimo bagno, poi si tornava a casa a rivivere i ricordi di quel giorno indimenticabile.