di Gianfranco Perri

Con la proclamazione – nel 1861 – del Regno d’Italia, l’architettura istituzionale del Regno di Sardegna fu mantenuta nelle sue linee essenziali in cui il Parlamento si componeva della Camera dei deputati e del Senato subalpino. Il numero ordinale delle legislature della nuova Camera dei deputati del Regno d’Italia fu conservato e il nuovo Senato del Regno d’Italia rappresentò il diretto successore del Senato Subalpino. Il 18 febbraio del 1861 il re Vittorio Emanuele II di Savoia convocò a Torino, a palazzo Carignano, il primo Parlamento del Regno d’Italia e con il suo discorso a Camere riunite venne inaugurata la nuova Legislatura, che fu l’VIII.

Le prime elezioni per la nomina dei deputati del Regno d’Italia – i senatori invece erano di nomina regia e restavano in carica a vita – si erano svolte il 27 gennaio 1861 ed erano stati chiamati al voto soltanto i cittadini maschi di età superiore ai venticinque anni capaci di leggere e scrivere. Si trattava del cosiddetto suffragio censitario in cui ad eleggere era solo una esigua minoranza degli italiani, costituita pressoché esclusivamente da grandi proprietari o da coloro che comunque godevano di un censo elevato.

Gli aventi diritto di voto in quel 1861 rappresentarono solo l’1,7% della popolazione e dopo un primo allargamento della base elettorale promosso da De Pretis nel 1882, tale percentuale giunse al 7%. Poi, nel 1912, con la riforma di Giolitti venne introdotto il suffragio universale maschile che, pur con ancora varie restrizioni, portò gli aventi diritto al 23% della popolazione. Nel dopoguerra, con la legge Nitti approvata nel novembre del 1919, si concesse il diritto di voto a tutti i maschi sopra i 21 anni che avevano fatto il servizio militare.

La continuità formale fu spezzata nel 1939, quando la Camera dei deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni che decadde con la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, determinando la fine dell’ultima legislatura del Regno d’Italia, la XXX, che era in realtà la 23a. Seguì un periodo di transizione costituzionale in cui la funzione legislativa fu esercitata dalla Consulta nazionale e quindi dall’Assemblea costituente e, infine, dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1946, dalle nuove Camere del parlamento repubblicano. Il quanto al Senato del Regno, con l’avvento del regime fascista tutti i senatori nominati prima della marcia su Roma mantennero la carica però, nel 1939 in coincidenza con la nascita della Camera dei fasci e delle corporazioni, vi furono ben 212 nuove nomine regie, inevitabilmente pilotate dal regime. Caduto il fascismo, il re nominò presidente del Senato del Regno l’ammiraglio Paolo Thaon di Revel, che entrò in carica il 2 agosto.

Nell’agosto del 1944 tutti i senatori, ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato, furono deferiti all’Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo e a novembre, 258 senatori vennero dichiarati decaduti. Successivamente, 32 di loro furono reintegrati nella loro carica. In seguito al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e all’elezione dell’Assemblea costituente, il Senato del Regno cessò le sue funzioni il 25 giugno 1946 per poi essere formalmente soppresso il 7 novembre 1947, scomparendo quindi definitivamente per essere sostituito dal Senato della Repubblica. Un senato divenuto elettivo come lo era da sempre stata la Camera dei deputati, però, con la nuova legge elettorale del 1946, a suffragio effettivamente universale.

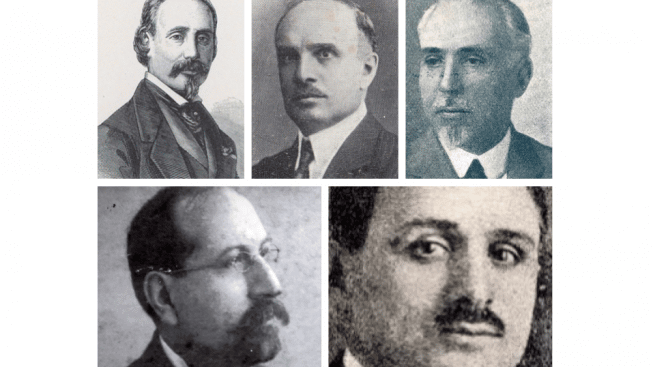

Ebbene, in quegli ottant’anni in cui si succedettero le ventitré legislature del Regno d’Italia, dall’VIII alla XXX, furono solamente cinque i brindisini che integrarono la Camera dei deputati, e due di loro anche il Senato. Seguendo l’ordine cronologico, furono: Cesare Braico, eletto deputato nel gennaio 1861; Pietro Chimienti, eletto deputato nel 1900 e nominato senatore nel 1921; Felice Assennato, eletto deputato nel 1921; Giuseppe Sardelli, eletto deputato nel 1921; Ugo Bono, eletto deputato nel 1924 e nominato senatore nel 1939.

Cesare Braico nacque a Brindisi il 24 ottobre del 1816 da Bartolomeo e da Carolina Carasco. Fu garibaldino e grande protagonista della lotta contro il regime borbonico. Si laureò in medicina all’Università di Napoli nel 1845 e prese parte ai movimenti sovversivi e alla rivoluzione napoletana del 1848 combattendo sulle barricate di Santa Brigida. Fu arrestato e condannato a 25 anni di carcere poi commutati in esilio in America, ma durante la navigazione la nave fu dirottata in Irlanda da Raffele Settembrini, figlio di Luigi Settembrini, anch’egli prigioniero imbarcato verso l’esilio. Ritornato in Italia, Braico si arruolò volontario nell’esercito piemontese, come soldato e medico.

Nel 1860 partecipò alla spedizione dei Mille e, costituito il Regno d’Italia, nel 1861 fu eletto deputato al parlamento. Nel giugno del 1862 fu insignito della croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia e nel dicembre seguente fu nominato presidente del Consiglio di sanità in Napoli. Poi, per sopraggiunti problemi di salute, dovette dimettersi da deputato. Rientrò in parlamento e nel 1866 partecipò alla terza guerra di indipendenza, ancora tra le file dei garibaldini, e col grado di sottotenente combatté col 1º Battaglione dei bersaglieri genovesi guadagnandosi la menzione al valor militare.

In seguito, le sue condizioni di salute mentale cominciarono a deteriorarsi. Nominato consigliere di prefettura il 4 marzo 1869, ed assegnato ad Alessandria, fu poi trasferito a Forlì il 29 settembre 1869 con il posto di archivista. Il 19 gennaio 1873 fu assegnato all’Archivio di Stato di Roma e in questa città trascorse gli ultimi anni della sua esistenza, resi amari dalla solitudine e dalle manifestazioni dell’infermità mentale che, aggravatasi nel 1883, lo condusse alla morte nell’ospedale manicomio di Santa Maria della Pietà, in via Lungara, dove morì il 25 luglio 1887.

I suoi funerali si svolsero solennemente a Brindisi e fu sepolto nella parte monumentale del cimitero, lungo il viale d’entrata. A lui è dedicata una epigrafe marmorea affissa nella sua casa natale in via Ferrante Fornari, è intitolata una via cittadina. Più recentemente, gli è stato intitolato anche il parco sorto adiacente all’ex sanatorio.

Pietro Chimienti nacque a Brindisi il 28 gennaio del 1864 da Antonio e Caterina Fusco. Fu rinomato costituzionalista e fu tra i più importanti politici brindisini del primo Novecento. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Roma e nel 1900 fu eletto deputato nelle fila della Destra liberale. Nel 1906 divenne docente di Diritto Costituzionale all’Università di Cagliari e nel 1924 all’Università di Catania. Come deputato, rimase in carica per quattro legislature, fino al 1919. Fu sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, quindi sottosegretario al Ministero della Guerra e Ministro delle Poste e Telegrafi da giugno 1919 a marzo 1920.

L’8 giugno 1921 fu nominato Senatore del Regno e nel 1922 aderì al fascismo al cui servizio pose la sua esperienza di studioso di diritto pubblico, dedicandosi alla legittimazione del regime fascista sotto il profilo giuridico-costituzionale, mediante una profonda revisione degli orientamenti da lui assunti in passato sul problema dello Stato parlamentare e delle istituzioni rappresentative.

Come senatore fu membro di numerose importanti commissioni e fu il propositore di rendere elettivo il Senato. Notevole fu anche il suo prolungato impegno per favorire lo sviluppo del porto di Brindisi. Fu, inoltre, capo della missione italiana alla conferenza di Ginevra nel 1925 e delegato del Perù all’Istituto internazionale di agricoltura. Morì a Roma il 26 novembre 1938.

Felice Assennato nacque a Brindisi l’8 ottobre del 1868 da Mario e da Rosa D’Errico. Fu avvocato, politico, socialista e attivo antifascista. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Palermo. Il 12 luglio 1904 fu oggetto di un attentato, fortunatamente andato a vuoto. Fu eletto al Consiglio Comunale di Brindisi nel 1903, nel 1910 e nel 1914. Fu tra i fondatori del Partito Socialista di Brindisi e nel 1910 divenne direttore del settimanale socialista L’Unione. Nel 1921 fu eletto deputato al parlamento. Fu segretario del gruppo parlamentare socialista e membro della direzione del partito.

Nel gennaio del 1923 fu tra gli esponenti socialisti contrari alla fusione del suo partico con il Partito Comunista Italiano e quindi aderì al Comitato Nazionale di Difesa Socialista presieduto da Pietro Nenni. Dal 1926 diresse la federazione pugliese del partito socialista. Con l’avvento del regime fascista si ritirò dalla politica attiva e tornò a esercitare la professione di avvocato, pur rimanendo fermo oppositore del regime.

Fu perciò denunciato al Tribunale speciale e sottoposto a vigilanza fino al 1942. Subito dopo la caduta del fascismo fu membro del Comitato Provinciale di Liberazione di Brindisi. Morì a Bari il 14 ottobre 1957 e la Giunta Comunale di Brindisi, deliberò in data 29 giugno 1999 intitolargli una strada cittadina.

Giuseppe Sardelli nacque a Brindisi il 2 giugno del 1880 da Carmelo e da Francesca Cinosa. Fu operaio e sindacalista socialista. Trasferitosi a Roma per lavoro, nel 1916 fu eletto membro della direttiva della Camera del Lavoro di Roma e poi segretario del Sindacato italiano tranvieri. Fu quindi chiamato alle armi nel 1916 e fu condannato dal tribunale militare di Roma a cinque anni di reclusione quale responsabile di pubblicazioni antimilitaristiche che istigavano i soldati alla ribellione, con la pena sospesa per la durata della guerra – la prima mondiale – per fargli assolvere gli obblighi militari. In seguito, fu anche dichiarato disertore, ma con la pena nuovamente sospesa a causa del conflitto.

Nel 1921 fu eletto deputato nelle liste socialiste. Da parlamentare si occupò principalmente del settore ferrovie e dei servizi di navigazione interna in generale, facendosi anche promotore di una interrogazione a favore della costruzione del secondo binario sulla linea ferroviaria tra Ancona e Brindisi. In seguito, nel dicembre 1926 fu assegnato al confino in contumacia per anni cinque e riuscì ad espatriare e a rifugiarsi in Francia da dove, riprendendo l’attività sindacale partecipò in vari incontri europei. Nel 1930 fu arrestato a Parigi perché sospettato di esser coinvolto in alcuni attentati terroristici, tra cui quello contro il principe Umberto di Savoia del 24 ottobre 1929 a Bruxelles, accusa dalla quale fu poi assolto.

Anni dopo, in seguito allo scioglimento della socialista Confederazione Generale del Lavoro sancito dal governo francese di Petain, nel 1940 fu costretto a lasciare Parigi e fu inviato a domicilio forzato. Rientrato in Italia dopo la Liberazione, Giuseppe Sardelli riprese l’attività politica e nel 1947 aderì al Partito Socialista Democratico Italiano di Saragat. Morì a Roma nel 1970.

Ugo Bono nacque a Brindisi il 31 gennaio del 1878 da Giuseppe e Raffaella Simone. È stato il più importante politico e imprenditore brindisino del secolo scorso, sino alla caduta del fascismo [T. Marzo e V. B. Stamerra “I Brindisini in Parlamento dall’Unità ai giorni nostri” – Hobos Ed. 2018]. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1900. Esercitò come avvocato e fu membro della Giunta Provinciale di Lecce e Consigliere Comunale di Brindisi. Promosse la società “Marittima commerciale brindisina” e il 23 maggio 1916 ne sottoscrisse le prime azioni.

Aderì al fascismo e il 28 ottobre partecipò alla “marcia su Roma” al comando delle forze fasciste del Salento e di parte della Murgia barese. Nel 1924 fu eletto deputato alla Camera e rimase in carica per tre legislature. Da parlamentare si attivò per l’interesse della sua Brindisi: il 15 gennaio 1927 guidò a Roma la delegazione incaricata di sollecitare la costruzione del Monumento al Marinaio e la bonifica di alcune zone malariche ancora residue nel brindisino.

Ricoprì altri numerosi incarichi, tra cui: presidente della SACA da lui stesso fondata; presidente dell’Istituto Tecnico Commerciale di Brindisi; Consigliere dell’Ente per la colonizzazione della Libia; presidente dell’Ente autonomo Acquedotto Pugliese, ente che fece giungere l’acqua a Brindisi e a buona parte del Salento e che nel 1939 donò la Fontana delle ancore di piazza Cairoli.

Fu nominato senatore nel 1939 e fu membro della Commissione Nazionale dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni e membro supplente della Commissione d’appello dell’Alta Corte di Giustizia. Collezionò un gran numero di onorificenze e morì a Roma il 21 agosto 1946. La sua salma fu trasferita a Brindisi nella cappella di famiglia presso il cimitero cittadino.

Come nota conclusiva di cronaca, i parlamentari nati a Brindisi della Repubblica italiana, nei quasi ottanta anni trascorsi dal 1946 fino ad oggi per un totale di 18 legislature, sono stati in tutto nove, otto deputati, di cui uno anche senatore e due senatori, di cui uno anche deputato. Questi i loro nomi, in ordine alfabetico [“I Brindisini in Parlamento dall’Unità ai giorni nostri”]: Mario Assennato, Antonio Bargone, Giovanni Carbonella, deputati; Francesco Colucci, deputato e senatore; Cristina Conchiglia Calasso, Clemente Manco, deputati; Cosimo Ennio Masiello, senatore; Valentina Palmisano e Livio Stefanelli, deputati.