Al centro dell’aiuola di Piazza Francesco Crispi, proprio di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria, tra le piante ornamentali si scorge una colonna di granito ornata da un raffinato capitello corinzio di forma tronco conica, un monumento apparentemente privo di significato ma che in realtà cela una storia piuttosto movimentata, tutta da conoscere.

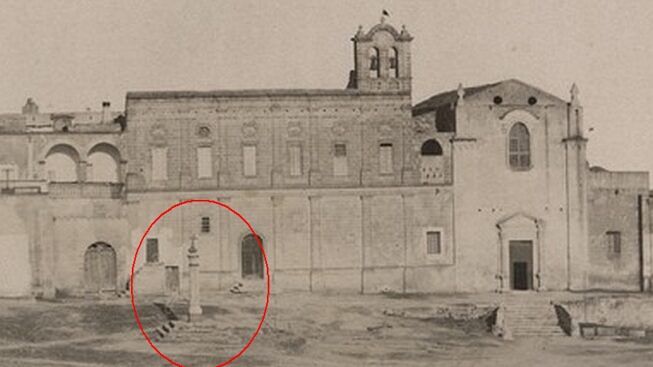

Secondo fonti accreditate, la colonna sino al 1927 era collocata a Oria, in Piazza San Domenico (oggi chiamata Piazza Lorch, dopo il gemellaggio con la cittadina tedesca), e rappresentava un punto di riferimento importante per il rito dell’Osanna, l’antica tradizione storico religiosa particolarmente sentita dalla comunità locale. La Domenica delle Palme infatti, così come avveniva anche a Brindisi, si celebrava una processione molto partecipata dal popolo, condotta dal clero diocesano e delle diverse confraternite locali: dalla piazza della Cattedrale il corteo percorreva le strade cittadine pregando e cantando, sino a giungere all’ampia piazza poco oltre Porta Manfredi. Qui il rituale si completava con il giro intorno “allu Sannai”, era detta così la colonna di granito sormontata dal capitello e da una croce poggiata su una piattaforma quadrangolare, posta su una base con quattro scalini, come si evince anche dalle immagini d’epoca, proprio davanti alla chiesa dei Domenicani. La tradizione racconta che girando intorno ad essa, gli uomini in senso orario e le donne in senso opposto, si cantava “Parma sobbra lu Sannai, nnatra sittimana nnai” e si gettavano sulla colonna, in segno di omaggio, i rametti delle palme (S. Musco, 2016). Dopo la benedizione dei ramoscelli di ulivo, la lettura dei Salmi e dei passi del Vangelo (a Brindisi tutto ciò avveniva in lingua greca), si deponeva un ramo di ulivo sulla Croce in cima alla colonna, a quel punto la processione faceva ritorno alla Cattedrale.

“Il girare in senso contrario intorno alla colonna – spiega Marcello Semeraro, storico locale ed esperto araldista e sigillografia medievale – può essere considerato come un interessante fenomeno sociale, una delle rare occasioni di incontro e di corteggiamento tra i giovani dell’epoca, anche solo per scambiarsi languidi sguardi che lasciavano presagire probabili fidanzamenti”, un aspetto che, anche in questo caso, trova una stretta affinità con l’analogo rituale che si svolgeva a Brindisi. “La pratica è proseguita anche dopo la rimozione dell’antica colonna – afferma lo studioso oritano – quando al suo posto venne collocato il Monumento ai Caduti (poi risistemato altrove): durante i giorni festivi si è continuato a ‘girare a San Domenico’, si diceva così nel gergo locale, sempre in senso orario e antiorario rispettivamente per gli uomini e le donne, proprio per conservare quell’opportunità di socializzazione”. È questa una tradizione molto antica, certamente uno degli ultimi rimandi al rito greco dell’intero Salento, conservato per secoli dalle numerose colonie elleniche qui stabilite durante la lunga dominazione bizantina, “infatti la scelta del luogo non sarà stata casuale – chiarisce ancora Marcello Semeraro – quella che oggi è Piazza Lorch faceva parte di un importante insediamento extra moenia (fuori le mura della città) molto frequentato in epoca bizantina, su questo colle, detto di San Basilio, esisteva un agglomerato di grotte che costituivano un villaggio rupestre abitato da una folta comunità monastica italo-greca”.

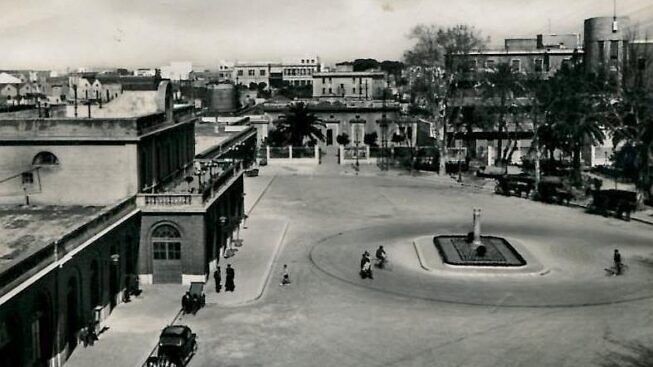

Quando nel gennaio del 1927 Brindisi venne proclamata capoluogo di una nuova provincia italiana, il podestà di Oria, Rocco Greco, decise di donare proprio la colonna dell’Osanna alla nostra città per festeggiare l’importante riconoscimento, ma anche per dimostrare fedeltà al partito fascista. Senza atti formali e senza avvertire la popolazione, la colonna venne smontata e portata a Brindisi, dove fu depositata per qualche anno in attesa di una definitiva collocazione. Solo successivamente, infatti, si decise di posizionarla sul piazzale antistante la Stazione ferroviaria: in questo largo, dedicato dal marzo del 1928 al patriota risorgimentale Francesco Crispi, originariamente doveva essere installato il Monumento ai Caduti del noto scultore brindisino Edgardo Simone, vennero persino appaltati anche i lavori per la sistemazione dell’area e la realizzazione delle fondamenta utili a sostenere la grande opera scultorea, ma la forte disapprovazione espressa dall’artista per il luogo ritenuto poco adatto, portò le autorità locali a scegliere un’altra destinazione. La documentazione disponibile presso l’Archivio di Stato di Brindisi certifica che sino alla fine del 1931, quando venne deciso di spostare i pali del telegrafo, al centro della piazza vi era una semplice aiuola bordata con una palma e delle piante da fiore, probabilmente la stessa che vediamo oggi e che due anni prima aveva sostituito la cosiddetta “lampada elettrica”, un inestetico ed alto palo della luce. Ma di atti formali che attestino il trasferimento e la collocazione definitiva della colonna di Oria non si è trovata traccia.

Da quel momento nella caratteristica cittadina fondata dai cretesi, la radicata tradizione della processione del “Sannai” non si è più celebrata, proprio per la mancanza dell’importante e simbolico riferimento. Nel febbraio 2011 l’associazione Archeoclub di Oria, a firma del presidente Barsanofio Chiedi, inviò all’allora sindaco di Brindisi Domenico Mennitti, e per conoscenza al presidente della Provincia Massimo Ferrarese, una richiesta di restituzione dell’antico elemento architettonico molto rappresentativo della tradizione cittadina, ritenendo indecorosa l’attuale ubicazione anche in considerazione del suo valore storico. La colonna in granito, difatti, in epoca romana venne utilizzata per abbellire ville o persino il tempio di Saturno esistente sull’acropoli, fu poi reimpiegata nella costruzione della Cattedrale romanica che ne prese il posto. Delle quattordici colonne in granito verde e in marmo bianco, scanalate e lisce, che separavano le tre navate, solo due furono riadoperate nella sua ricostruzione, avvenuta sullo stesso luogo, a seguito del grave danneggiamento subito con il terremoto del 1743. Le altre vennero successivamente riutilizzate a vari scopi in siti pubblici e privati, o come paracarri nel borgo antico (D. D’errico, 2012).

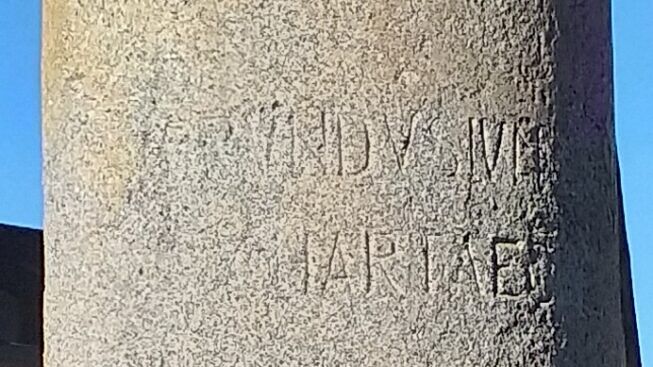

La colonna di Piazza Crispi è alta poco più di due metri, escluso il capitello corinzio riccamente decorato con una serie di foglie d’acanto stilizzate (I sec. a.C.- II sec d.C.); è costituita da una base “a due tori” (un doppio anello, tipico dell’età augustea) e di un fusto cilindrico che oggi appare di color grigiastro, così come quelle simili collocate all’ingresso del cimitero monumentale e nel cortile dell’arcivescovado di Oria. Sulla parte che guarda verso Corso Umberto appare inciso un testo latino di non facile lettura, un attento esame – e l’efficace intuizione del prof. Carito – ha permesso di individuare la frase scolpita: “Brundisium longae finis chartaeque viaeque est” (Brindisi è la fine del lungo viaggio e del racconto), è la frase finale della “Satira” di Orazio, la narrazione dell’itinerario da Roma a Brindisi intrapreso dal poeta, insieme a Mecenate e a Cocceio Nerva, nella primavera del 37 a.C., come missione diplomatica per tentare una riappacificazione tra Antonio e Ottaviano. L’incisione non sembra antica, molto probabilmente fu realizzata in occasione della collocazione della colonna nella piazza antistante lo scalo ferroviario, meta per antonomasia di lunghi viaggi. Tutto ciò può essere contestualizzato ai vari interventi commissionati dall’allora ispettore alle antichità Luigi De Laurentis, noto per la sua apologia della “Brindisi romana”, e per questo decise di dare alla città un tipico aspetto imperiale, disseminandola di resti antichi.

La comunità oritana, una delle più attive sotto il profilo storico culturale dell’intera provincia, continua a sperare nel possibile ritorno nel luogo d’origine del bene monumentale, una eventualità che potrebbe finalmente concretizzarsi con un formale accordo tra le rispettive autorità locali.