Lembi di roccia sparpagliati con ordine davanti all’ingresso del porto di Brindisi, una vera a propria diga naturale dove non mancano biodiversità di un certo interesse. E’ questo l’arcipelago delle Pedagne, un gruppo di sei isolotti che proteggono dall’esterno il porto della città: Pedagna Grande, Giorgio Treviso, Monacello, La Chiesa, Traversa le più meridionali ed attualmente tutte ricadenti in zone militari, e l’isola di Sant’ Andrea, la più grande, su cui sorgono il Castello Alfonsino e il Forte a Mare.

Quest’ultima, la più importante per la sua posizione strategica, ha da sempre assunto un ruolo determinante a difesa della città e dell’Europa cristiana dagli attacchi ottomani. Il suo antico nome era Bara, termine di origine orientale o forse ebraica, già celebre in tempi antichi, infatti è stata citata da alcuni autori latini e greci, come Appiano, Cesare, Plinio, Mela e Lucano. Durante la guerra civile tra Giulio Cesare e Gneo Pompeo Magno (marzo del 49 a.C.), l’isola fu al centro degli scontri tra le truppe dei due rivali, in particolare il pompeiano Libone, con una flotta di cinquanta navi, occupò l’isola per utilizzarla come base d’attacco per favorire la difesa degli “optimates” di Pompeo e per spaventare i vicini presidi della cavalleria di Cesare. A sua volta fu però assediato da Marco Antonio che, impedendogli di rifornirsi di acqua potabile, lo costrinse a fuggire. Il nome di Sant’Andrea venne assunto nel medioevo, quando nel 1059 l’arcivescovo di Brindisi Eustachio la donò ai baresi Melo e Teudelmanno perché vi costruissero un monastero benedettino dedicato a sant’Andrea. Alcuni resti attribuiti all’antico edificio sacro, tra cui gli imponenti capitelli della chiesa, sono esposti nel Museo cittadino di piazza Duomo, altri manufatti furono riutilizzati nel XVI secolo per la costruzione della porta maggiore della chiesa del Carmine, situata nei pressi di Porta Mesagne, probabilmente faceva parte dell’ornamento anche quel frammento dell’architrave in marmo decorato con foglie d’acanto ora visibile all’interno del Calvario. Si ipotizza che quel grande blocco di marmo che giace al margine di Porta Mesagne, un tempo utilizzato come paracarro, poteva essere la base per un leone stiloforo messo a guardia del portone di ingresso dell’antica chiesa di San’Andrea. I Normanni prima e gli Angioini successivamente eressero sull’isola delle strutture da utilizzare come luogo di vedetta, e con il crescente pericolo di attacchi da oriente, dal 1481 si iniziò l’edificazione del Castello, mentre le fortezze si completarono nel 1558 con la costruzione del Forte, con gli alloggiamenti dei soldati ubicati lungo i tre bracci della piazza d’armi. Per una migliore difesa delle postazioni militari, l’isola nel tempo è stata divisa artificialmente in tre parti: la zona più a sud è quella dove sorge il Castello Alfonsino, staccata dall’area centrale dove vi è il Forte dall’apertura della darsena, quindi la porzione più a nord, denominata Lazzaretto, separata all’epoca con l’ampio taglio della roccia che diete vita al cosiddetto “canale vicereale”. Su quest’area nel 1934 fu installata la batteria di cannoni detta “Pisacane”.

L’isola di Pedagna Grande è la seconda in ordine di superficie ed è collegata alla terraferma da una diga lunga circa 500 metri che chiude il “Passaggio dei Trapanelli”; l’isola è utilizzata come zona di addestramento e base operativa del Reggimento San Marco, unità militare di fanteria da sbarco della Marina Militare Italiana ed eccellenza delle forze armate italiane che ha da poco ha festeggiato i suoi cento anni di attività. Qui nel 1916 iniziarono i lavori per la realizzazione della batteria militare “Fratelli Bandiera”, uno degli imponenti dispositivi difensivi realizzati in occasione del primo conflitto mondiale ed armati con potenti cannoni da 381 millimetri.

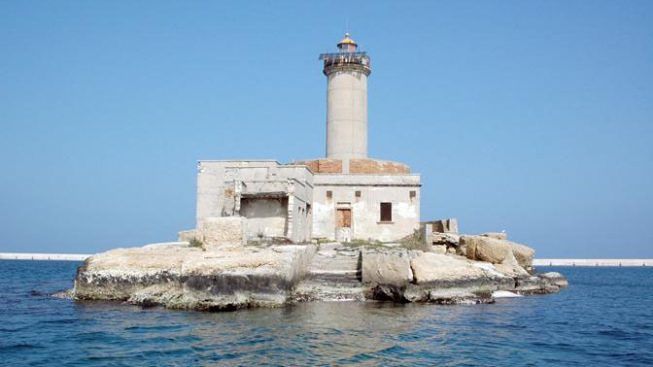

La più a nord del gruppo è l’isola “Traversa”, un piccolo affioramento roccioso sormontato da una torre “cilindrica bianca in muratura con lanterna poligonale”, ovvero il faro alto diciotto metri della portata di circa tredici miglia, avviato al funzionamento dal Genio Civile nel febbraio del 1861, due anni dopo il suo completamento costato 75.222 lire. All’epoca era un faro di V ordine “con lenti piane verticali per i lampi” alimentato a petrolio, dal 1915 divenuto fanale a lampi rossi, che consentiva ai naviganti di identificare facilmente l’imboccatura del porto e quindi evitare possibili collisioni con gli isolotti della zona; era custodito da tre fanalisti che si avvicendavano tra loro, interessandosi anche della manutenzione. Sono ancora presenti gli alloggi dei guardiani con cinque stanze e due cucine, oggi in completo degrado.

Sull’isolotto chiamato “La Chiesa” vi è la cosiddetta Grotta dell’Eremita, con all’interno affreschi ora del tutto illeggibili e compromessi, ritenuti riferiti alla rappresentazione della Natività. La chiesa in grotta di rito greco era utilizzata da un religioso che aveva deciso di condurre una vita solitaria nel vano utilizzato a dormitorio, vicino al quale era stato creato un sistema per la raccolta e conservazione delle acque piovane. L’insediamento era collegato con il monastero benedettino dell’isola di sant’Andrea.

Le altre due isole, sempre di proprietà del demanio militare, sono “Monacello”, un vero e proprio scoglio affiorante di soli seicento metri quadrati sprovvisto di vegetazione, situato tra gli isolotti di Traversa e La Chiesa, e “Giorgio Treviso”, un’isola piatta e a forma allungata della superficie di poco più di duemila metri quadrati, con scarsa vegetazione a crescita bassa.

L’etimologia dell’area, che racchiude tutto l’arcipelago una volta conosciuta come la Rada del porto esterno, potrebbe derivare dal latino pedanĕa(m) ovvero “piede”, in riferimento alla forma delle isole di sant’Andrea e Pedagna Grande simili all’impronta di un piede, il termine potrebbe anche riferirsi ad un antico scritto locale dove si legge: “…da Popoli nostri son chiamate Pedagne, forse perché dall’una all’altra più vicina, per esser molto basso il mare, vi può alle volte il Pescatore passare a piedi“. Secondo il prof. Carito vi è una diversa ipotesi che “lega la denominazione ad altra, simile, ellenica e ai rapporti fra l’area egea e il Salento in età protostorica: il toponimo moderno sembra infatti rinviare a quello, antico, che designa un altro gruppo di isole, poste nei pressi dell’estremità meridionale dell’Eubea, non lungi dal promontorio Geraistos: le Petaliae (Πεταλίαι). La coincidenza non sembra fortuita. Ritorniamo così alla terra dove si trovava la città di Calcide, legata anche nel nome al mondo dei metalli”. Per pedagna s’intende inoltre l’appoggio, su cui posano i piedi dei galeotti che tirano il remo “quando vogano avanti”.

Tutto intorno i bassi fondali, ben visibili attraverso l’acqua trasparente, brulicano di vita e di colori, una zona particolarmente frequentata da pescatori ma anche da alcuni amanti dello snorkeling: questi segnalano che già dopo pochi metri dalla spiaggia prospiciente l’isola di Pedagna Grande, a pochi centimetri di profondità del mare, esiste una flora e fauna marina molto persistente, con paesaggi marini particolari che passano da enormi distese di prateria di Posidonia oceanica, uno degli elementi che indica l’esistenza di un efficace e continuo riciclo di acqua e anche un basso inquinamento marino nonostante la vicinanza dell’ampia area industriale, a scogliere pieni di alghe brune, mitili e pesci di varie specie. Un luogo di mare da visitare assolutamente.