La tradizione è il passaggio tra generazioni di un insieme di consuetudini, di riti, di abitudini e credenze custoditi nell’anima di un popolo. Raccontare questi aspetti non è semplice, in particolare quando alla religione si mescola la cultura popolare in una combinazione tra devozione e superstizioni, un viaggio nei ricordi che si tramanda nel tempo, modificandosi e adattandosi alle circostanze. È ciò che è avvenuto anche per la secolare pratica devozionale del digiuno in occasione della vigilia dell’Immacolata Concezione, un esercizio religioso-popolare che trae origini nel Seicento proprio nella provincia di Terra d’Otranto, più esattamente a Casalnovo, il piccolo borgo che oggi prende il nome di Manduria.

La memoria popolare racconta che gli abitanti del piccolo paese, oggi nella provincia tarantina, terrorizzati dai danni e dall’elevato numero di morti, sia di uomini che di animali, causati da fulmini e dai temporali, chiesero consiglio a suor Maria Villani, la mistica napoletana dell’Ordine di san Domenico. La fondatrice del monastero del Divino Amore suggerì di organizzare dei cicli di astinenza dove “ogni giorno qualcuno o parecchi digiunassero a pane e acqua in onore dell’Immacolata” (R. Jurlaro, 1970). La pratica, iniziata nel 1638 nella cittadina messapica, si rivelò efficace e si diffuse in tutta la nazione e anche in buona parte dell’Europa, tanto che il rettore della locale confraternita, don Andrea Durante, dovette scrivere nel prezioso “Libro Magno del Digiuno”, migliaia di nomi e di date stabilite per l’astinenza dal cibo. Al piccolo ma significativo sacrificio aderirono persino alcuni regnanti, come Francesco I e Ferdinando II di Borbone (l’Immacolata Concezione era patrona dell’antico Regno delle Due Sicilie), la regina Maria Teresa d’Asburgo e la sovrana di Svezia, ma anche ambasciatori, legati esteri, membri di corte, vescovi e cardinali, nobili e feudatari, sindaci e decurioni, e tanta povera gente. I loro nomi sono riportati nell’importante volume, costituito di circa duemila pagine, nel quale furono registrati i titoli della gente vissuta tra il 1638 e il 1862 con il relativo giorno destinato al digiuno. A costoro veniva resa la “Carta di Casalnovo”, una xilografia su cui era rappresentata l’Immacolata coronata di stelle tra due angeli, e sotto all’immagine sacra “il nome dello iscritto e la data stabilita per il digiuno, più un distico in cui si inneggiava al potere della Vergine”. L’originale esercizio di culto ha preceduto persino l’istituzione della festa canonica dell’Immacolata, decisa nel 1661 dal pontefice Alessandro VII per l’8 dicembre, e l’ufficializzazione della pratica religiosa stabilita nel 1853 da Papa Pio IX, quando si celebra il dogma nel quale è sancito che la Madre di Gesù non solo nacque assolutamente pura, ma venne concepita da Sant’Anna immune dal peccato originale, quindi “immacolata” e senza macchie.

La tradizione devozionale della vigilia, ancora molto sentita nell’intero Salento, si è modificata ed arricchita nel tempo con mille sfumature diverse, infatti sino a non molti anni fa si digiunava l’intero giorno per ringraziare la Madonna, un sacrificio inteso come purificazione del corpo e dell’anima. Oggi nell’intera Puglia, soprattutto nei paesi della provincia, secondo una consuetudine profondamente radicata e diffusa, il 7 dicembre si osserva un digiuno cristiano purificativo inteso come astinenza dal mangiare carne: a pranzo si consuma esclusivamente la “puccia”, un panino morbido e profumato, bianco di farina (in riferimento alla purezza), con o senza le olive, guarnito di alcuni tipici ingredienti locali, come tonno sott’olio, pomodori, “franfullicchi” (pesciolini conservati sott’aceto), formaggio pecorino, capperi, talvolta arricchito anche di peperoni, melanzane e altre verdure, un pasto veloce da tenere, secondo tradizione, unicamente in piedi. La cena invece è decisamente più completa: immancabile il baccalà, con la pasta o le patate, in umido oppure fritto, le cime di rape e soprattutto le fragranti e profumate “pettole” (il termine deriverebbe dal latino “pitta”, piccola focaccia), le squisite palline di pasta lievitata molto morbida fritte e dorate nell’olio bollente, da consumare assolutamente calde, vuote o farcite con cavolfiore, alici, olive e altri ingredienti. A Brindisi, così come in alcuni paesi della provincia e nel tarantino, è di uso riproporre le pettole anche nel periodo natalizio, rustiche o dolci, semplici o arricchite, anche in sostituzione del pane, oppure come antipasto. La cena conviviale è di solito completata con verdure crude (sedano, finocchi e cicorie), arance e mandarini. L’importante è rispettare il “fioretto” – un proponimento offerto alla Madonna – ovvero che dalla tavola siano banditi per l’intera giornata la carne e i suoi derivati, da sostituire con il pesce e formaggio.

L’8 dicembre, il giorno della festività nazionale religiosa e civile, è una delle ricorrenze più importanti dell’anno che apre il cammino simbolico dell’Avvento. L’antica solennità della Concezione di Maria ha origine nelle comunità monastiche della Palestina verso la fine del VII secolo, mentre nella Chiesa d’Occidente la festa è apparsa quando in Oriente il suo sviluppo si era fermato. Nel Medioevo la celebrazione venne chiamata festa della nazione normanna, poi riconosciuta in tutti i paesi d’Europa. Nel febbraio del 1476, il pontefice Sisto IV l’estese in tutta la Chiesa latina e concesse l’indulgenza a coloro che assistevano agli Offici Divini della solennità. Il dogma fu poi fissato da Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” emessa proprio l’8 dicembre, data individuata per il concepimento di Maria, anticipando esattamente di nove mesi la Natività della Beata Vergine. Nel corso di questa giornata tanto attesa, la tradizione vuole che la famiglia inizi a preparare il presepe e addobbare l’albero di Natale.

Dal 1949 si officia anche un’altra importante celebrazione in onore dell’Immacolata Concezione: la deposizione di una corona di fiori sulla statua bronzea della Madonna posizionata sulla colonna di piazza di Spagna a Roma. È una consuetudine affidata ai Vigili del Fuoco che l’8 dicembre di ogni anno, utilizzando un’autoscala, rendono omaggio alla Madonna non solo nella capitale, ma anche in tante altre piazze d’Italia, un momento particolarmente sentito e seguito dalla popolazione e dalle istituzioni civili, militari e religiose. Al termine della preghiera un lungo suono di sirene viene diffuso per la città, come ringraziamento, devozione e protezione. La celebrazione si svolge anche a Brindisi, in piazza Duomo, con l’omaggio floreale offerto alla Madonna Pellegrina che si erge sulla colonna al centro della piazza, un monumento sorto a memoria dell’anno mariano del 1954 e inaugurato l’8 dicembre 1955 dall’arcivescovo Nicola Margiotta.

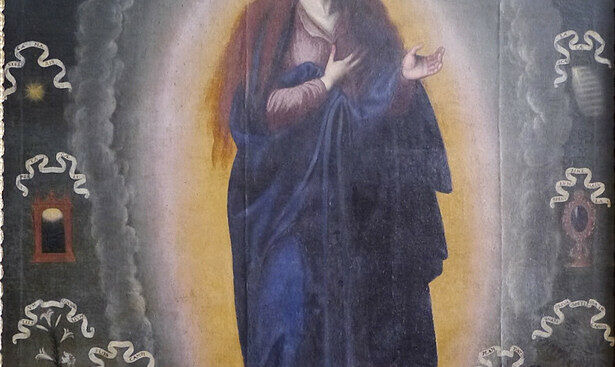

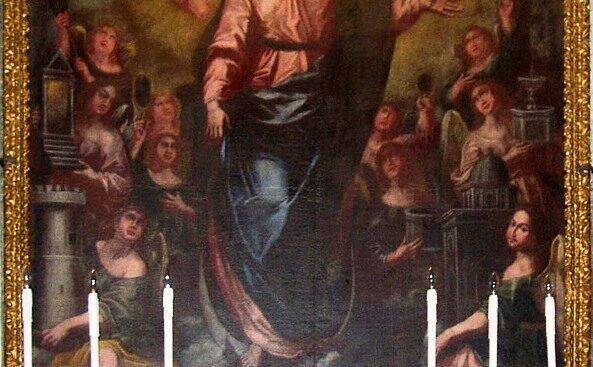

L’immagine sacra di Maria Immacolata nella nostra città è altresì presente su due interessanti tele del XVII secolo: la prima è conservata nell’Episcopio, l’altra è nell’omonima cappella della chiesa di Santa Maria degli Angeli, entrambe di autore ignoto. La Vergine è sempre raffigurata con i suoi tradizionali elementi iconografici: una donna bellissima circondata dalla luce di Dio, con la mezzaluna calante ai suoi piedi, segno della purezza che contrasta l’impero delle tenebre, nell’atto di schiacciare il serpente, simbolo e figura del diavolo, a significare l’inequivocabile vittoria del bene sul male.