Nell’edizione de il7 Magazine in distribuzione in queste ore, nello splendido servizio che ricostruisce la storia di Sant’Apollinare, abbiamo colpevolmente dimenticato di inserire tra gli autori – accanto al nostro Giovanni Membola – il nome di Guido Giampietro la cui collaborazione è stata preziosa per le ricerche storiche e l’individuazione del materiale fotografico. Ci scusiamo con Giampietro e con Membola.

di Giovanni Membola e Guido Giampietro

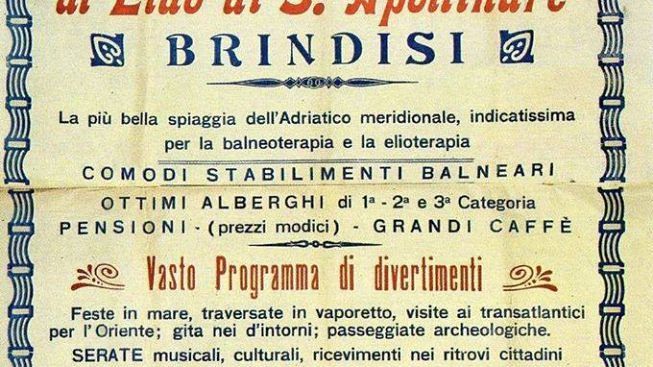

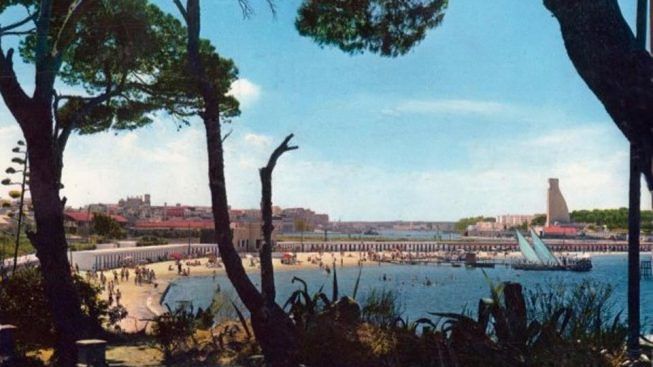

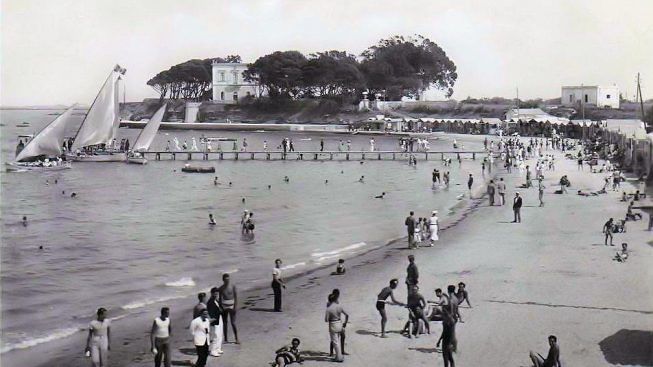

Una rotonda con due lunghe ali di camerini tese ad abbracciare un arenile di sabbia dorata e ombrelloni colorati come fiori di campo. E, di fronte, un mare al quale il Castello rosso da un lato e le Pedagne dall’altro tolgono il senso dell’infinito. Un mare che diventa un’immensa piscina solcata, come nelle fiabe, da bianche motonavi. Era questa la spiaggia dei brindisini, era questa Sant’Apollinare, lo stabilimento balneare rimasto nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di frequentarlo.

La rinascita del lido nel dopoguerra la si deve essenzialmente all’intuizione e all’imprenditorialità di Italo Mastrobiso, una idea maturata durante le sue passeggiate sul lungomare del porto che si concretizzò grazie all’aiuto di altri sette concittadini (tra i quali i rappresentanti più in vista delle famiglie Titi e Tarantini e i cugini don Ugo e don Vitantonio Guadalupi). L’accordo fu ufficializzato con la costituzione d’una Società, che probabilmente poteva anche essere evitata, visti i tempi e i galantuomini chiamati a costituirla.

La spiaggia venne frequentata da una clientela che travalicava i confini provinciali e – grazie a un eccezionale flusso turistico – anche internazionale. Il biglietto d’ingresso nel 1946, ovvero il primo anno di funzionamento del lido, costava dieci lire per chi non utilizzava gli spogliatoi o le cabine, queste ultime erano distinte in grandi (dimensioni 2,8 x 2 metri) e medie (2,3 x 1,5 m.) e il relativo abbonamento stagionale per nuclei famigliari fino a cinque persone costava rispettivamente 13mila e 10mila lire. Era possibile acquistare anche una tessera mensile, mentre ogni adulto in più pagava 400 o 500 lire al mese.

Per recarsi allo stabilimento balneare era necessario raggiungere la banchina nei pressi dei giardinetti di Piazza Vittorio Emanuele, carichi di tutto il necessario per trascorrervi un’intera giornata, da qui partivano le barche dirette alla spiaggia: i vaporetti erano i più veloci ma talmente “fumosi” che si giungeva a destinazione con i polmoni saturi degli effluvi della nafta. La più grande era la “Sant’Antonio” della famiglia De Simone, oppure si poteva scegliere la motobarca più folcloristica di Vicienzi Guadalupi, noto per le sue celebri frasi “sporcheggiate” a bella posta. Le barche a remi erano le più caratteristiche, lunghe circa sei metri, potevano trasportare sino a 10-12 persone, mentre quelle più poetiche erano le barche a vela (lance), dotate di vele latine simili a bianche ali di gabbiani, prerogativa dei turisti e, in genere, di una clientela più giovane e sportiva. Ad alleviare la traversata ci pensavano alcuni simpatici e folcloristici “musicanti”, ovvero i suonatori ambulanti di fisarmonica e di mandolino, come Nunnu Furone e i fratelli Stefanizzi, personaggi unici che si accontentavano di una semplice mancia. Si sbarcava sul pontile in legno posto al centro della spiaggia dove nel gabbiotto, a staccare i biglietti, sostava la moglie del Mastrobiso; i più facoltosi si recavano al lido con le proprie auto o i birocci, mentre gli agricoltori più benestanti erano soliti portare l’intera famiglia a bordo dei loro “travini”.

Per la molteplicità e la bontà dei servizi offerti, la spiaggia poteva essere considerata una piccola impresa, qui infatti trovavano lavoro più di una dozzina di persone: oltre ai due addetti al pontile e a un infermiere professionale per il primo soccorso, vi erano ben sei bagnini, gli addetti all’ingresso lato terra, allo spogliatoio e ai bagni, il custode (che dimorava tutto l’anno in una casa poco distante dalla spiaggia) e il posteggiatore. C’era persino un posto fisso di polizia.

La giornata scorreva tranquilla all’insegna dei giochi sul bagnasciuga e sulla sabbia (bocce, tamburelli, ecc.), chi invece optava per la terrazza del bar, o la rotonda in carparo, poteva divertirsi al calciobalilla o rilassarsi ascoltando al jukebox le canzoni più gettonate del momento. I ragazzi cercavano di fare colpo agli occhi delle fanciulle raggiungendo a nuoto il trampolino, da dove si esibivano nei tuffi (mai a coffa!), o si spingevano sino alla boa situata nei pressi di Maremisti, chi ci riusciva spesso trovava la giusta gloria. Durante il giorno si ripeteva più volte il rituale del saluto al passaggio delle navi che entravano nel porto interno: al suono delle sirene i bagnanti, soprattutto i bambini, rispondevano agitando festosi le braccia.

Nelle le sere d’estate venivano spesso organizzate riuscitissime feste da ballo con musica dal vivo, erano certamente le più esclusive di tutta la provincia e sempre molto frequentate anche dalla buona società brindisina. Non mancavano le elezioni di “Miss spiaggia”, di “Miss sorriso“ e di una più prosaica e sensuale “Miss coscialunga”. L’anno in cui fu eletta “Reginetta” la bellissima Maria Battaglia vi fu un incidente, fortunatamente senza conseguenze: a causa dell’eccessivo numero di spettatori assiepati sul pontile la struttura cedette facendo cadere in mare una settantina di scalmanati fans. Per eleggere la Miss venivano acquistati i biglietti sui quali era possibile esprimere la propria preferenza, alla vincitrice – sempre accompagnata da due damigelle d’onore – veniva donato un diadema di fiori e una fascia azzurra, oltre ad alcuni regali offerti dai negozianti brindisini, molti dei quali erano abituali frequentatori della spiaggia. L’eletta veniva fatta sedere sul “trono” e portata in trionfo lungo la riva da quattro giovanotti tra gli applausi della gente, il corteo veniva inoltre accompagnato dalla musica e dai canti.

Sant’Apollinare era certamente la spiaggia più all’avanguardia dell’intero scenario salentino, qui si facevano proprie le mode in voga nei più famosi lidi italiani ed esteri, in particolare, tra gli anni ’50 e ’60, anche i gay brindisini, vincendo il timore di mostrarsi in pubblico, cominciarono a frequentare la spiaggia. Ciò provocò accese discussioni tra i fautori del nuovo e il provincialismo dell’ambiente più conservatore. Lo stesso accadde con la comparsa dei primi “due pezzi”, che nonostante fosse un costume molto più castigato rispetto a quelli attuali, veniva considerato simbolo di trasgressione in quanto lasciavano scoperto… l’ombelico. Sono diversi gli episodi rimasti nella memoria popolare: al bagno notturno di alcuni ragazzi e ragazze privi di costume fu dedicata la prima pagina di un noto e diffuso giornale dell’epoca, così come è rimasto vivo il ricordo di alcune vicende legate ad amori proibiti. Gli amanti infatti sceglievano questo lido perché fuori dalla portata degli sguardi indiscreti, sapevano di potere contare su una discrezione che consentiva loro di cogliere gli attimi di felicità cui sentivano d’avere diritto. Sant’Apollinare costituiva per loro l’isola felice nel vasto mare delle convenzioni parruccone. Insomma, una specie d’isola di Wight degli anni Settanta. Si racconta che una volta il guardiano inibì l’accesso via terra a quel marito che, messo sull’avviso da una soffiata (ma oramai le voci erano diventate troppe e insistenti), era fermamente determinato a sorprendere sul fatto la coppia fedifraga, probabilmente appartata in una delle cabine.

Con l’incalzante processo d’industrializzazione della fine degli anni Sessanta e il miraggio di chissà quali fortune per la città di Brindisi, le acque del porto vennero inesorabilmente inquinate e la balneazione fu alla fine inibita. A settembre del 1973 la spiaggia chiuse definitivamente i battenti.