Di Marina Poci per il numero 395 de Il7 Magazine

Di alcuni non sono mai stati trovati i corpi: restano storie bisbigliate a fior di labbra da chi ancora ne conserva il ricordo, chiacchiere di paese, fotografie sbiadite dal tempo passato a interrogarsi sui perché. Altri sono commemorati ogni anno dalle istituzioni in cerimonie religiose e civili che qualche volta si trasformano in parate doverose del tutto prive di sintonia emozionale. Uccisi dalla Sacra Corona Unita, dal contrabbando, da quella piaga sociale che è il caporalato, difficilmente ricondotto nell’alveo delle mafie, eppure a queste così vicino per la forza di intimidazione che è in grado di esercitare sui lavoratori e la condizione di assoggettamento che ne fa scaturire. Trafitti da proiettili vaganti destinati ad altri o chirurgicamente scelti per inviare espliciti avvertimenti, morti per strada, in casa, sul posto di lavoro o non si sa dove. Persone comuni e rappresentanti delle forze dell’ordine, morti illustri e morti dimenticati, stimati imprenditori e giovani che volevano soltanto fare un giro in moto, confidenti mai formalmente riconosciuti delle forze dell’ordine e martiri collaterali di parentele ingombranti. Sono le vittime innocenti di mafia i cui nomi vengono letti in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno promossa ogni 21 marzo, a partire dal 1996, dall’associazione Libera, fondata e presieduta dal sacerdote antimafia don Luigi Ciotti. Anche la provincia di Brindisi ogni anno offre il suo doloroso olocausto di incolpevoli, tra figli di questo territorio e gente che nel territorio ha trovato la morte.

Venticinque anni fa, il 23 febbraio, persero la vita il finanziere scelto Antonio Sottile, 29 anni, di Alife (in provincia di Caserta), sposato con Danila, e il vicebrigadiere Alberto De Falco, 33 anni, cosentino, sposato con Carmela e padre di Eleonora: erano impegnati, con la Compagnia Pronto Intervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, in un servizio di pattuglia svolto dell’ambito dei controlli anti-contrabbando per contrastare il traffico illecito di sigarette che arrivavano sulle coste adriatiche dall’Albania e dal Montenegro. La loro Fiat Punto, a bordo della quale si trovavano anche il vicebrigadiere Edoardo Roscica e l’appuntato Sandro Marras, fu speronata da un fuoristrada blindato e rostrato, che conteneva un carico di Merit, al chilometro 46+300 della complanare della Statale 379, all’altezza del santuario di Jaddico. De Falco morì sul colpo, Sottile qualche ora più tardi all’ospedale Perrino di Brindisi. Gli altri due finanzieri della pattuglia denominata “Clio 2”, malgrado gravemente feriti, si salvarono. Cinque giorni dopo in provincia di Brindisi arrivarono duemila uomini che, unitamente alle forze dell’ordine già presenti sul territorio, in circa quattro mesi debellarono quasi del tutto il fenomeno del contrabbando, malgrado qualche sporadico rigurgito più o meno contenuto negli anni successivi.

Per quelle morti furono condannati per omicidio con colpa cosciente i contrabbandieri Giuseppe Contestabile e Adolfo Bungaro, che dopo lo scontro fuggirono a piedi nelle campagne dimenticando nell’auto i cellulari che si rivelarono determinanti per la loro identificazione. Vittime note, De Falco e Sottile, il cui profilo eroico in provincia viene – giustamente – riconosciuto ed esaltato ad ogni anniversario e non solo, anche per via della intitolazione alla loro memoria del presidio brindisino dell’associazione Libera.

Ma venticinque anni fa, l’8 agosto, in una città sempre meno presidiata dalle forze dell’ordine, al rione Commenda moriva anche il pensionato ASL Aldo Mazzotta, 60 anni compiuti da qualche mese: era in giro per incontrare gli amici, ma si trovò nel mezzo di un agguato il cui obiettivo era il pluripregiudicato della Sacra Corona Unita Roberto Gorgoni, colpevole – secondo gli esponenti della frangia mesagnese dell’organizzazione, poi denominata Sacra Corona Libera – di aver assassinato, qualche settimana prima, Tonino Luperti. Gorgoni usciva da una gioielleria, quando fu colpito da un proiettile che lo attraversò per poi finire il suo viaggio penetrando l’aorta gastrica di Aldo Mazzotta, che morì qualche ora dopo in ospedale. Si disse che Mazzotta fosse contiguo alla criminalità organizzata, si insinuò che fosse uscito da casa proprio per incontrare Gorgoni, ma le indagini e il successivo processo dimostrarono la sua totale estraneità a contesti criminali. Soltanto nel 2022 il suo nome è stato inserito nell’elenco delle vittime innocenti di mafia.

Anche Mesagne si prepara quest’anno ad una commemorazione importante: il 5 aprile del 1990 il bosco dei Lucci, tra la città messapica e Brindisi, restituì il corpo lapidato e il volto sfigurato della mamma 26enne Marcella Di Levrano, scomparsa qualche settimana prima. Per molto tempo il suo fu considerato un omicidio di mafia. Soltanto successivamente i collaboratori di giustizia riferirono che la giovane, già in contatto con i poliziotti della Questura di Lecce, fu uccisa per impedirle di testimoniare in sede giudiziaria su quanto sapeva a proposito della Sacra Corona Unita a cui, per via di alcune frequentazioni e, soprattutto, del suo passato da tossicodipendente, era stata molto vicina. Marcella aveva l’abitudine di scrivere delle sue giornate su un’agendina, che nel corso del tempo era diventata un diario di bordo delle attività della criminalità organizzata sul territorio, soprattutto con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il timore che quella cronistoria finisse nelle mani degli inquirenti determinò la SCU ad agire per toglierla di mezzo. Non si è mai saputo chi fu a cancellare dal volto di Marcella la bellezza dei suoi 26 anni e la fierezza della sua decisione di venire fuori dalla tossicodipendenza per amore della sua bambina. Ma sono diverse le sentenze che hanno confermato che le dichiarazioni di Di Levrano si sono nel tempo rivelate preziose per la ricostruzione dell’organigramma della SCU di quegli anni e di alcuni omicidi eccellenti, oltre che per acquisire fondamentali informazioni sui traffici di droga di cui l’organizzazione era regista sul territorio.

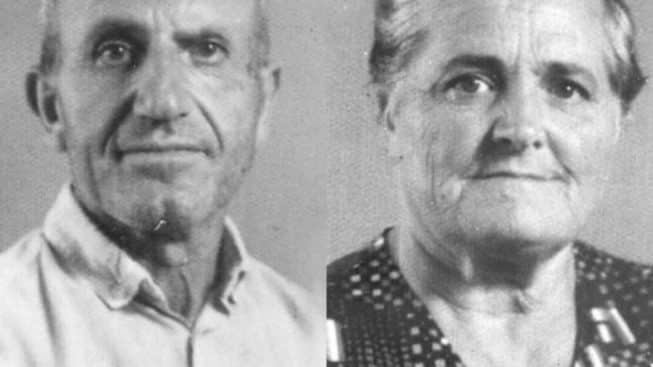

Per quanto reso irriconoscibile dal grosso masso con cui fu colpita, il corpo di Marcella Di Levrano fu reso alla famiglia. Chi non ha mai potuto comporre le salme e portare un fiore su una tomba è Cosima Guerriero, figlia di Salvatora Tieni e Nicola Guerriero: i due, marito e moglie, sparirono nel nulla a Torre Santa Susanna l’11 agosto del 1991, nel corso dei festeggiamenti per la festa patronale. La loro colpa di quella di voler sapere la verità sulla fine del figlio Romolo, autista dell’esponente della SCU Cosimo Persano, scomparso nel nulla il 29 maggio 1990. La scomparsa di Romolo fu ricondotta alla faida allora in corso tra i Bruno, clan egemone a Torre, e i Persano per i possedimenti agricoli nel paese. I coniugi Guerriero e Tieni decisero coraggiosamente di testimoniare contro i Bruno, ritenendoli responsabili della morte del figlio. Furono uccisi mentre andavano in campagna a dare da mangiare ai cani. Restò Cosima, unica sopravvissuta della famiglia, che diventò testimone di giustizia entrando in un programma di protezione e consentì la condanna dei killer di suo fratello, il cui corpo fu trovato soltanto sette anni dopo, sepolto nei pressi di un podere di contrada Monticelli di proprietà della famiglia. L’anno prossimo saranno trentacinque anni dalla scomparsa di Nicola e Salvatora: forse, per allora, il Comune di Torre Santa Susanna, per decenni rimasto silenziosamente indifferente, si sarà organizzato per ricordarli.

Gli omicidi di Michele Lerna, 59 anni, di San Michele Salentino, e Francesco “Ciccio” Guadalupi, 61, brindisino, al contrario di quello di Guerriero e Tieni, invece una firma ce l’hanno, quella di Vito Di Emidio, alias Bullone, uno dei killer più spietati della SCU. Guadalupi, presidente di Assindustria Brindisi, fu ferito in un tentativo di rapina l’11 ottobre del 1986 all’interno dello stabilimento di pastorizzazione del latte che aveva sede nel rione Casale e morì dopo una lunga agonia il 30 novembre dello stesso anno. Lerna, imprenditore, fu ucciso durante una rapina nella sua abitazione il 5 marzo 1997: i rapinatori stavano minacciando il figlio Francesco, così Michele sparò due colpi in aria con il fucile legalmente detenuto sperando di indurli a desistere, ma quelli, per tutta risposta, lo crivellarono a colpi di pistola.

Tra le vittime innocenti di mafia il 21 marzo si ricordano anche le tre lavoratrici di Ceglie Messapica strozzate dalla morsa del caporalato morte il 19 maggio 1980 sulla superstrada Taranto – Brindisi, le due donne morte il 6 settembre del 1991 a Fasano e le tre braccianti morte a Oria il 25 agosto del 1993. Le prime si chiamavano Pompea Argentiero (16 anni), Lucia Altavilla (17 anni) e Donata Lombardi (23 anni), braccianti reclutate per la raccolta delle fragole al di fuori delle liste di collocamento, tramite il caporale. Partivano alle 4 del mattino e rientravano tra le 18 e 19 per una paga di non più di ottomila lire al giorno, perché la cresta del caporale sulla paga sindacale poteva arrivare anche ai due terzi. Quando morirono viaggiavano su un Ford Transit da nove posti dove erano stipate – forse in sedici o più – sedute le une sulle gambe delle altre. Fu poi la volta di Domenica Apruzzese, 47 anni e Cosima Valente, 36 anni: erano a bordo di un pulmino omologato non per il trasporto di persone, ma di merci, che si schiantò contro un autotreno fermo sul ciglio destro della strada lungo la statale 16, all’altezza di Montalbano.

La stessa sorte toccò a Maria Marsella, Maria Dell’Aquila e Antonia Carbone, braccianti delle campagne del Brindisino, anche loro morte in un incidente stradale, mentre viaggiavano, insieme ad altre quindici persone, a bordo di un furgone che poteva contenerne al massimo otto.

Era per strada anche Mauro Maniglio, quando morì, ma non fu la strada a portarselo via: fu un proiettile sparato da Giuseppe Perrone a raggiungere l’aorta di Mauro mentre era in moto con suo cugino la notte fra il 13 e il 14 agosto del 1992, sul lungomare di Casalabate. Perrone, che il giorno precedente aveva commesso un omicidio a Leverano, pensò che il giovane brindisino, brillante studente del liceo scientifico Monticelli, fosse l’esponente di un clan rivale a cui era stato commissionato per vendetta il suo omicidio. Per questo sparò: Mauro Maniglio, ucciso per sbaglio perché scambiato con non si sa chi, è una delle vittime innocenti di mafia più giovani della provincia. Giovane e ucciso per sbaglio fu pure Francesco Ligorio, 18 anni, freddato a Francavilla Fontana l’11 novembre 2010 soltanto perché si trovava a bordo di un Fiat Iveco alla cui guida c’era un 38enne, Nicola Canovari, con precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il vero obiettivo dei killer scampò all’agguato, Francesco morì. Fu invece sacrificato sull’altare della vendetta trasversale Leonardo Santoro, 19 anni, ucciso il 19 settembre del 1994 in contrada Calacurto, lungo la statale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno, mentre apriva il cancello della sua casa di campagna: il fratello Antonio era appena diventato collaboratore di giustizia, occorreva dare un segnale chiaro a lui affinché tacesse e a tutti gli altri che avessero avuto intenzione avviarsi sulla strada della collaborazione, affinché desistessero. Per il delitto Santoro sono stati condannati Salvatore Cappelli, brindisino, che per i giudici agì insieme a Vito Di Emidio e Adriano Stano.

Fu vittima collaterale della SCU anche Nicolina Biscozzi, 33 anni, compagna di Vincenzo Carone, uccisa il 22 giugno 1989 mentre era in macchina con l’uomo, considerato vicino ai clan in lotta per l’egemonia sul territorio provinciale. In particolare, la sua morte si inquadra nella faida dovuta alla rottura tra il capoclan Giuseppe Rogoli e il suo ex braccio destro Antonio Antonica. Nicolina, sconosciuta ai più, morì dopo un mese di agonia in ospedale. Così come sconosciuta è Silvana Foglietta, foggiana, 35 anni, uscita dalla sua abitazione di Ostuni il 7 febbraio del 1991 e mai più rientrata. Era la vedova del boss della SCU Cosimo Persano: dopo la morte del marito, iniziò a raccontare ad alcuni magistrati ciò che sapeva, nel tentativo di assicurare alla giustizia gli assassini del suo uomo. Il suo corpo non fu mai ritrovato e da quel momento i suoi cinque figli, già orfani di padre, restarono anche senza la mamma.

Nicolina e Silvana nessuno le conosce, tantomeno le ricorda. Eppure le loro sono storie che andrebbero recuperate, i loro sono nomi che andrebbero pronunciati e scanditi bene non soltanto il 21 marzo di ogni anno. Perché il tributo di sangue che questa provincia ha pagato a tutte le mafie non resti soltanto nel ricordo dei famigliari e in qualche faldone processuale impolverato dal tempo.