di Giovanni Membola

Durante una fatidica battuta di pesca, cinque uomini con la loro barca si trovarono a sfidare il mare nel mezzo di una tremenda burrasca. Lottarono duramente per portare lo scafo al riparo dalla violenza delle onde, cercarono invano di rientrare in porto, ma solo uno di loro riuscì, miracolosamente, a salvarsi. È la triste storia che ha visto protagonisti tre giovanissimi fratelli pescatori che insieme ad altri due amici erano sull’imbarcazione di famiglia per ritirare “lu cuénzu”, o palamito, l’attrezzatura da pesca disposta in mare per la pesca di cernie, saraghi e dentici nella zona a sud di Brindisi, tra Punta Cavallo e Torre Mattarelle.

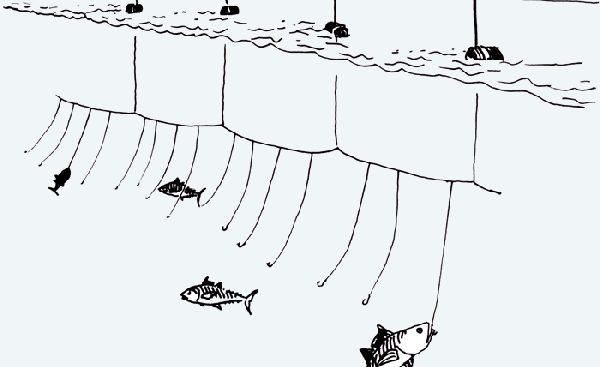

Quel tragico 26 novembre del 1950, la “Jolanda”, una delle barche della marineria brindisina, era uscita proprio per riprendere a bordo i palamiti (conzo, coffa o palangaro), la lunga e robusta lenza principale su cui sono montati ad intervalli regolari una serie di braccioli più sottili ognuno dei quali termina con uno o più ami sui quali viene inserita l’esca, scelta in funzione delle specie di pesce da catturare. È una tecnica molta antica praticata soprattutto nel meridione: l’armamentario veniva calato in mare solitamente la sera prima ed era sorretto a galla, sui due estremi, da un galleggiate di sughero con una bandierina per permetterne la localizzazione. A bordo dell’imbarcazione c’erano i tre giovani fratelli Romanelli, Teodoro (27 anni, prossimo alle nozze), Salvatore (24 anni) e Benito (14 anni), insieme a loro Teodoro Prudentino, poco più di 30 anni, e Vincenzo Melpignano, alias “Vicienzi ti Livia”, il più grande del gruppo. Era necessario recuperare le preziose attrezzature da pesca, si rischiava di perderle con l’arrivo della tempesta da sud-est. Ma il mare, si sa, non perdona gli errori, e nel caso della Jolanda l’equipaggio si attardò oltre il limite per raccogliere i palamiti, una incredibile imprudenza che costò la vita a quattro persone, disperse in mare e mai più ritrovate.

“Nel pomeriggio abbiamo visto avvicinare alla Jolanda un’altra motopesca brindisina, era il Sant’Antonio – racconta Ugo Pinese, classe 1937, l’ultimo testimone della tragedia – i pescatori con ampi gesti consigliavano ai Romanelli di fare presto e rientrare, visto il rapido avvicinarsi del temporale. Dopo un po’ il Sant’Antonio si mosse per tornare nel porto di Brindisi, mentre l’altra barca rimase ancora lì a tirare ‘lu cuenzu’, nonostante il vento continuava ad aumentare d’intensità, paurosamente. Dalla costa io e i miei parenti eravamo seriamente preoccupati per loro, speravamo si avvicinassero alla riva, ma così non fu. Poi giunse il buio e non si vide più nulla”. Ugo con la sua famiglia abitava nell’ex faro-caserma della Guardia di Finanza di Torre Mattarelle, poi demolita, che era poco all’interno e in linea rispetto all’antica torre di cui oggi restano solo poche vestigia nell’angolo nord-ovest. Il loro gregge di pecore e capre era stato oggetto, alcuni giorni prima, di un tentativo di furto, pertanto c’era la massima allerta specialmente durante le ore notturne. “Verso la mezzanotte i nostri cani cominciarono ad abbaiare con insistenza, pensavamo fossero tornati i ladri ed uscimmo per controllare – ricorda il sig. Ugo con estrema lucidità e ancora tanta emozione – il cane più vigile e attento ci condusse a 5-600 metri più a sud, sino ad una insenatura costiera prima di Cerano, qui sentimmo delle disperate invocazioni di aiuto provenienti dalla base della falesia, solo al ricordo mi tornano tuttora i brividi. Ci affacciamo e con la luce di un lume a petrolio riuscimmo a vedere un uomo adagiato sulla riva, era nudo e impaurito, sarebbe morto di lì a breve senza il nostro intervento. Lo rassicurammo, e dopo aver preso da casa una lunga corda, tornammo da lui portando anche il nostro cavallo; mio cognato (Antonio Milazzo, un ex marinaio) preparò con la cima una sorta di imbracatura, con questa scesi lungo la scarpata e legai in sicurezza l’uomo, che quando mi vide scoppiò in un pianto liberatorio. Era Vincenzo Melpignano, l’unico superstite di quel dramma. Mentre da una parte lo tiravano su lentamente con l’aiuto del cavallo, io dall’altra mi impuntavo con i piedi sulle rocce e tenevo teso l’altro capo della fune in maniera da evitare che l’uomo, di corporatura robusta, andasse a sbattere contro le pareti della falesia. Non fu semplice, ma ci riuscimmo. Poi lo coprimmo con un cappotto e lo portammo a casa a scaldarsi davanti alla fiamma del camino, mio padre Ernesto volle fargli bere un mix di acqua e olio per indurlo al vomito ed eliminare la tanta acqua ingerita. Era esausto, visibilmente confuso, balbettava, con i gesti ci indicava ‘quattro’, il numero di persone che erano sulla barca insieme a lui. Poi piano piano ci raccontò l’accaduto”.

Benito, il più piccolo dei fratelli Romanelli, mentre recuperava e avvolgeva il palamito nell’apposita cesta, venne travolto da un’onda impetuosa e trascinato in mare, suo fratello maggiore Teodoro, nel tentativo di salvarlo, cadde in mare e scomparve tra i marosi; la barca intanto era stata sospinta verso le pericolose risacche di Punta della Contessa, dove lo sbalzo contrastante tra le correnti marine e la mareggiata, la spezzarono in due parti, Rino Prudentino venne subito ingoiato dal mare, Vincenzo Melpignano e Salvatore Romanelli riuscirono a reggersi all’albero della barca e a restare per qualche ora a galla, sino a quando un’onda alta e forte li sospinse violentemente contro gli scogli, il primo riuscì ad aggrapparsi, lo sfortunato compagno invece venne risucchiato nei gorghi e sospinto alla deriva, dove morì affogato.

“Non avevamo il telefono in casa (ci venne installato dalla Marina Militare solo dopo il tragico evento), pertanto alle prime luce dell’alba con mio fratello Giovanni andammo a piedi sino alle Sciabiche per portare la notizia, ne parlammo con Cosimo Andriolo, persona molto nota nel quartiere, fu lui a informare la famiglia Romanelli della disgrazia; dopo alcune ore ci riaccompagnarono a casa in auto con i vestiti per Vincenzo Melpignano”. L’albero della Jolanda è rimasto nel giardino di casa Pinese per molto tempo, fu ritrovato anche una parte del fasciame sovrapposto della barca, ma nessuno di quei quattro corpi, rimasti sepolti per sempre in fondo al mare. Sino a pochi anni fa in quel luogo, sulla costa, c’era anche una croce con la lapide che ricordava il tragico evento, qui i parenti delle vittime andavano a pregare in occasione della ricorrenza.

Il sindaco di Brindisi volle riconoscere ad Ernesto Pinese un compenso di diecimila lire per l’opera di salvataggio compiuta, ad Antonio Romanelli, il padre dei ragazzi scomparsi nella sciagura, fu permesso di aprire quello che per sessant’anni è stato il famoso ristorante “Iaccato”, l’appellativo che racconta la sua abilità di pesca “alla iacca” (di notte, con fiocina e luce fluorescente). Chi visse nel perenne dolore fu Elvira (Lisa) Natale, la madre dei tre giovani, si racconta che per l’immenso strazio spesso correva a mani aperte verso il mare e chiamava disperatamente i figli, come a volerli trovare e riabbracciare. La triste vicenda ispirò i testi della canzone composta da Giuseppe Fiorelli e Mario Ruccione dal titolo “e la barca tornò sola”, cantata quattro anni dopo al Festival di Sanremo da Gino Latilla e Franco Ricci, il brano si classificò al terzo posto, suscitando non poco clamore proprio per il testo melodrammatico: “Mare! Mare crudele! Come puoi cantare nelle notti scure quando piange il cuore? […] Erano tre fratelli pescatori, con una mamma bianca, ed una barca nera e con tre cuori ancora da creatura”. Pare che la tragicità dell’argomento provocò reazioni contrastanti e negative nel pubblico radiofonico, al cantante giunsero ben trecento lettere anonime di minacce. Successivamente Renato Carosone ne realizzò una versione dissacrante e parodistica, nella quale il testo originale conviveva con un noncurante “e a me che me ne importa?” ripetuto alla fine di ogni strofa. Anche Vinicio Capossela nel 2011 incise un medley che richiamava la tragedia brindisina.

Si ringrazia per la collaborazione Angela Rocchetto, Mimmo Summa e Franco Romanelli