Quella prima volta nella storia in cui “successe un 48”, Brindisi apparteneva alla provincia di Terra d’Otranto del borbonico Regno delle Due Sicilie, così come era risultato dalla restaurazione post-napoleonica del 1815: in quel bisestile 1848 successe di tutto, e quella volta tutto partì proprio dall’Italia, dalla Sicilia in particolare, per dilagare in tutta l’Europa restaurata. È da allora che, quando si susseguono eventi caotici confusionari un po’ difficili da spiegare e spesso premonitori di grandi cambiamenti, si usa ricorrere a quel “è successo un 48”.

12 gennaio: scoppia la rivoluzione siciliana che proclama l’indipendenza dell’isola. 29 gennaio: Ferdinando II concede la Costituzione al Regno Delle Due Sicilie. 11 febbraio: a Londra è pubblicato il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels. 15 febbraio: Leopoldo II concede lo Statuto al Granducato di Toscana. 17 febbraio: Carlo Alberto firma lo Statuto Albertino che ha concesso al Regno di Sardegna-Piemonte. 22 febbraio: a Parigi scoppia la rivoluzione che proclama la Seconda repubblica e Luigi Filippo fugge a Londra. 13 marzo: a Vienna scoppia la rivolta antiasburgica con occupazione studentesca dell’Università. 14 marzo: a Roma il Papa Pio IX concede lo Statuto per gli Stati di Santa Chiesa. 15 marzo: a Budapest scoppia la rivoluzione antiasburgica per l’indipendenza d’Ungheria. 15 marzo: a Berlino scoppia la rivolta popolare che è repressa nel sangue e che porta alle dimissioni di Metternich e alla concessione della Costituzione e del suffragio universale maschile nella Confederazione germanica. 17 marzo: a Venezia scoppia la rivolta che guidata da Manin porta alla proclamazione della Repubblica di San Marco. 18-22 marzo: Milano insorge Cinque Giornate contro gli occupanti austriaci, costringendoli a evacuare con il loro comandante Radetzky.

23 marzo: il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Austria. 24 marzo: Papa Pio IX invia, contro l’Austria, un contingente pontificio sotto gli ordini del generale Giovanni Durando e un contingente di volontari universitari al comando del generale Andrea Ferrari. Anche il Granducato di Toscana e il Regno di Napoli inviano alcuni contingenti di militari in appoggio alla guerra contro l’Austria.19 aprile: scoppia la guerra della Prussia contro i polacchi che lottano, vanamente, per l’indipendenza del proprio paese. 29 aprile: Pio IX rinnega la volontà di portare guerra all’Austria e richiama l’esercito pontificio. 29 maggio: le truppe napoletane e toscane in appoggio all’esercito piemontese di Carlo Alberto, fermano l’offensiva austriaca a Curtatone e Montanara. 27 luglio: dopo un continuo e logorante susseguirsi di sorti belliche alterne, le truppe austriache di Radetzky alla fine sconfiggono i piemontesi a Custoza costringendoli alla perdita di Milano e alla firma dell’armistizio.

12 settembre: la Svizzera adotta la Costituzione federale e nasce il moderno stato liberale. 16 novembre: a Roma il popolo assedia il Quirinale obbligando Pio IX a nominare un governo democratico, presto rinnegato dallo stesso papa il quale fugge e si rifugia a Napoli. 2 dicembre: a Vienna Ferdinando I è convinto ad abdicare in favore del nipote Francesco Giuseppe I, nuovo imperatore d’Austria. 10 dicembre: Luigi Napoleone Bonaparte, prossimo imperatore Napoleone III, è eletto presidente della Repubblica francese. 29 dicembre: a Roma si convocano elezioni a suffragio diretto e universale per scegliere i rappresentanti all’Assemblea costituente.

Le prime notizie dei vertiginosi eventi sorti il 12 gennaio a Palermo – l’insurrezione antiborbonica – e riflessisi formalmente a Napoli il 29 gennaio – la concessione della Costituzione – nella Terra d’Otranto e quindi a Brindisi, giunsero il 1º di febbraio. Dopo qualche momento di titubanza delle autorità, colte di sorpresa, la cronaca cittadina di quei giorni, abbastanza simile per tutte le città dell’intera provincia, registrò feste e tripudi con l’affissione alle cantonate dei manifesti della Costituzione. Tutto quanto avvenne a Lecce si ripeté a Brindisi, a Taranto, a Gallipoli, a Francavilla, a Manduria, a Martina e altrove. S’improvvisarono dimostrazioni al re e a Pio IX, s’inneggiò alla libertà, e tutti per moda si fregiarono il petto e i berretti di coccarde tricolori. «… Purtroppo però, quei bei gesti non corrispondevano alla realtà delle cose, perché il grosso della provincia giaceva nell’indifferenza e dopo i primi scoppi d’entusiasmo tutto era tornato allo stato primiero e le plebi dei paesi rimasero fredde – non comprendendo il significato della libertà ottenuta e forse meravigliandosi del troppo chiasso che facevano i pochi liberali – e spettatrici passive e diffidenti, non vedendo per loro alcun bene reale.» [“Gli avvenimenti del 1848 in Terra d’Otranto. Narrazione storico-critica” di Saverio La Sorsa, 1911].

Brindisi era capoluogo di distretto e quindi sede di sottintendenza, contava – nel 1847 – con 8529 abitanti ed era sindaco Pietro Consiglio. In città erano in auge i lavori – gli ennesimi – per la bonifica del porto, anche in vista della decretata istituzione della Scala franca, il tutto sotto il diretto auspicio del re Ferdinando II il quale, nel solo 1847 e acclamato da tutti i brindisini, aveva visitato ben due volte la città proprio per supervisionare l’andamento di quei lavori da lui promossi. «… E subito dopo che fu concessa dal re la Costituzione, a Brindisi Maria Grazia Della Corte fu madrina di due bimbe illegittime: una delle due fu chiamata Maria Giuseppa e di cognome Costituzione e l’altra Giovanna e di cognome Italia.» [“Cronaca dei Sindaci di Brindisi 1787-1860”].

Con la legge n.91 del 13 marzo 1848 fu istituita la Guardia nazionale per sostituire in ogni Comune del regno la gendarmeria nella tutela dell’ordine pubblico e la difesa dello Statuto. L’articolo 9 della legge affidava ad una commissione composta di quattro decurioni, presieduta dal sindaco, il compito di formare le liste dei candidati a far parte della Guardia nazionale. Tali liste comprendevano i cittadini con domicilio legale nel Comune, i quali, avendo le qualità indicate nell’articolo 2, avessero un’età non minore di anni venti compiuti. L’articolo 2 disponeva che la Guardia doveva essere composta da proprietari, professori, impiegati, capi d’arte e di bottega, agricoltori, ed in generale da tutti coloro che, avendo i mezzi di vestirsi a proprie spese, presentassero per la loro probità conosciuta, sicura guarentigia alla società. L’elezione degli ufficiali, sottufficiali e caporali doveva essere effettuata tra i membri della Guardia, a voti segreti e scrutinio pubblico.

Quando in Terra d’Otranto Filippo Laudolina barone di Rigilifi, intendente di Lecce, ordinò la formazione della Guardia nazionale, a Brindisi fu nominata la commissione composta da Giuseppe Carrasco, Francesco Bianchi, Gioacchino Giaconelli e Antonio De Castro per la stesura della lista. La Guardia nazionale, composta da 400 individui, fu divisa in due compagnie e l’elezione delle cariche ebbe luogo il 6 e il 9 aprile nel recinto della Scala franca, risultando eletti gli ufficiali: per la prima compagnia il capitano Pasquale Perez, il primo tenente Pietro Magliano e i secondi tenenti Stefano Montaldo e Felice D’Errico; per la seconda compagnia il capitano Cosimo Tarantini, il primo tenente Giuseppe Catanzaro e i secondi tenenti Antonio Palumbo e Luigi Nervegna.

Promulgata il 29 febbraio la legge elettorale, i comizi parlamentari furono indetti per il 20 aprile in primo grado e per il 3 maggio, in secondo. Gli elettori dovevano possedere ventiquattro ducati di rendita e gli eleggibili ben duecento cinquanta. Per protesta di popolo e parte della stessa borghesia, il 20 aprile le elezioni andarono deserte e il 3 maggio, scrutinati i 44 collegi di Terra d’Otranto, su un totale di 9 eletti non risultò alcun brindisino.

Un certo fervore animò ovunque l’attesa della prima riunione del Parlamento fissata per il 15 maggio, ma quella si doveva convertire in una giornata di sangue. Mentre nel nord Italia era già in corso la guerra contro gli assolutisti austriaci, a Napoli i dissensi sorti tra i 164 eletti riuniti a Monte Oliveto e il re circa i poteri reali della stessa Camera, alla fine fecero degenerare le proteste cittadine in scontri armati portando alle barricate e all’urto violento dei liberali più radicali contro le forze regie. E sulla barricata di Santa Brigida, difesa principalmente dagli studenti, combatterono anche molti salentini, tra i quali in prima linea il brindisino Cesare Braico.

L’entusiasmo dei giovani combattenti non valse però a fronteggiare la superiorità delle milizie borboniche, e queste riportarono presto una completa vittoria. La Camera dei deputati e la Guardia nazionale di Napoli furono sciolte dal re e furono indette nuove elezioni per il 15 giugno, fu sospesa la libertà di stampa e furono richiamate le truppe dall’Italia settentrionale, mentre i liberali più ragguardevoli scelsero darsi alla fuga nel tentativo di mantenere acceso lo spirito rivoluzionario nelle provincie. E così, quando il 19 i primi di loro portarono le notizie, a Lecce si elesse un comitato per la tutela delle libertà e dei diritti, si proclamò un governo provinciale provvisorio, si promosse la costituzione di commissioni di salute pubblica per ogni città della provincia e, tra altre azioni più radicali, finanche vi fu la “difformazione del telegrafo di Lecce e nei giorni 19 e 20 maggio 1948 avvenne un tentativo di simile reato in Mesagne e in Brindisi”.

Parallelamente però, nelle campagne le masse contadine vivevano da tempo un avanzato deterioro delle condizioni di vita, comune invero a tutti i ceti popolari più poveri. E cosi, mentre il governo borbonico e le forze liberali si scontravano per definire i limiti e la portata dell’esperimento costituzionale, in varie province del regno cominciarono a registrarsi invasioni di terre demaniali e anche assalti alle proprietà. In Terra d’Otranto tutto ciò accadde in diversi centri agricoli, sia minori che maggiori, tra i quali Ginosa, Calimera, Galatina, Lizzano, Leporano, Manduria, Avetrana, Pulsano, Martina, Cellino San Marco e Francavilla.

A quel punto, stretta fra i propositi di restaurazione di Ferdinando II ed i timori creati dalle agitazioni contadine, anche la borghesia liberale brindisina si divise e, così come accadde prima o dopo nel resto della provincia e dell’intero regno, la parte più numerosa e rappresentativa di essa ripiegò su posizioni sempre più moderate, chiedendo infine che fosse restaurato l’ordine e che venissero garantiti le persone e i beni. Il sindaco di Brindisi, Pietro Consiglio, il 28 giugno dichiarò «… che nella sua città, meno pochi sventati, tutti vivono secondo lo Statuto della Costituzione e conseguentemente si uniformano alle leggi vigenti, rispettano le autorità costituite ed attendono la conservazione della tranquillità pubblica dalle truppe di linea e dalla Guardia nazionale.» [Archivio Provinciale in Lecce – S. IV, 527].

Gli antiborbonici irriducibili invece, nelle varie province del regno resistettero per ancora parecchi mesi tra mille difficoltà e tra le tante contradizioni sorte al loro interno, incapaci come furono di accordarsi su un unico percorso – pragmatico pur se non ideologico – su cui perseverare nella lotta, mentre gli eventi politici e militari precipitavano in tutta la penisola: fra settembre 1848 e agosto del 1849 fu debellata l’insurrezione siciliana con il bombardamento di Messina; nel Nord, fu battuto l’esercito piemontese e la Prima guerra d’indipendenza fu definitivamente persa e infine; si spensero a Roma e Venezia le ultime fiamme dei moti rivoluzionari.

In Terra d’Otranto, una unità militare mobile di 4000 uomini al comando del generale Marcantonio Colonna, partita i primi d’agosto del ’48 da Napoli per la Puglia e giunta il 15 a Bari, il 13 settembre, dopo essere transitata per Manduria e Francavilla, raggiunse Lecce, ostacolando in tutta la provincia ogni minima resistenza liberale. Ferdinando II quindi, sciolse la Guardia nazionale e, sciolta il 13 marzo del 1949 anche la Camera dei deputati eletta nelle elezioni del 15 giugno ‘48, impulsò la dura repressione poliziesca militare e giudiziaria, di fatto iniziata fin dallo stesso ‘48. Il ministro Giustino Fortunato, nel tentativo di dare un volto legale alla soppressione della Costituzione, sul finire del 1949 cominciò a inviare da Napoli emissari nelle provincie affinché raccogliessero petizioni che la volessero abolita. Ne fece stilare un buon numero – 2283 in tutto il regno – e non mancarono quelle di Brindisi dove, comunque, neanche mancarono coloro che si rifiutarono di firmare.

La prima petizione fu sottoscritta il 2 marzo 1850 da 200 notabili e il 6 marzo anche la Chiesa di Brindisi testificò la volontà del popolo, marinai e contadini, a volere che il re abrogasse lo Statuto. Il 13 dicembre infine, il decurionato di Brindisi deliberò inviare a Napoli una deputazione guidata dal sindaco Pietro Consiglio per chiedere al sovrano il ripristino dell’ordine pubblico con l’abrogazione della Costituzione già concessa nel ’48. “Confidenti nella clemenza di V.M. noi veniamo a deporre ai piedi vostri i rispettosi omaggi e ringraziamenti della nostra popolazione che ha potentemente inteso il bisogno di esternarle la viva gratitudine che si nutre per V.M. per averci salvati dall’anarchia, e fedeli nello eseguire il ricevuto incarico noi osiamo rispettosamente supplicare V.M. perché quello statuto costituzionale, che dato per la felicità de’ suoi popoli è stato convertito in pubbliche calamità perché si è voluto far servire alle private passioni, sia rivocato.” Napoli, 9 gennaio 1851.

Alcuni dei sovversivi più esposti nei fatti del ’48-49, trovarono scampo nella fuga all’estero e molti partirono da Brindisi per Corfù. Tra loro, Vespasiano Schiavoni e Pasquale Gigli con passaporti procurati dall’arcidiacono Tarantini, raggiunti dopo alcuni giorni da Pietro Tarantini Troiani, Giovanni Schiavoni Carissimo e Carmine Caputo, e più tardi ancora seguiti da Oronzo De Donno, Gennaro Simini, Bonaventura Mazzarella e atri ancora, mentre Giuseppe Fanelli riuscì a fuggire – sempre via Brindisi – a Malta.

«… A Brindisi facevano capo, infatti, per i frequenti approdi di legni, le corrispondenze con gli esuli napoletani in Grecia e in Francia, grazie a un gruppo alacre di brindisini antiborbonici, tra i quali gli attivissimi fratelli Catone e Francesco Crudomonte, figli di Giovanni [un terzo figlio, avvocato Pietro, era da poco morto nel bagno penale di Brindisi, incarcerato per le sue idee sovversive] che assistevano preparavano e proteggevano le imbarcazioni clandestine, coadiuvati da Giacomo Santostasi, Angelo Miccoli, Giacomo Catanzaro, Nicola Perrone, e da altri. Si riunivano nel retrobottega di liquori di Vito Lisco, o nel caffè di Francesco Palmisano detto Cicciotto. Giorgio Prinari di Corfù serviva loro da intermediario coi capitani dei legni esteri, tra cui si distinse Gustavo De Martino, il giovane comandante del trabaccolo Elisa. Anche il viceconsole di Francia Leuvrier proteggeva gli attendibili. L’ispettore di polizia del porto chiudeva gli occhi e la dogana, che era diventata inefficace, lasciava fare…» [“Risorgimento salentino (1799-1760)” di Pietro Palumbo, 1911].

Decine di altri salentini invece, furono tratti in arresto e processati dalla Gran Corte Speciale che fu insediata a Lecce presieduta dall’avellinese Giuseppe Cocchia e che, dopo un’istruttoria durata due anni, ne condannò molti: alcuni alla pena del capestro poi commutata in ergastolo, e tanti perirono nelle terribili carceri borboniche. Giovanni Laviani di Brindisi fu processato nello stesso 1848 incriminato di “cospirazione avente per oggetto di cambiare la forma del governo, avvenuta nel corso del 1848 in Gallipoli”. Il 19 marzo 1849 in Brindisi fu arrestato il cittadino Teodoro Camassa, reo di portare al cappello una coccarda tricolore, e quindi processato. Nel 1850 furono processati e condannati Giovanni e Francesco Crudomonte – padre e figlio – in relazione a “discorsi e voci allarmanti fatte in pubblico a Brindisi verso i principi di agosto, avendosi in mira di spargere il malcontento contro il Real governo”. Il pluri-recidivo Giovanni Crudomonte, condannato a ventiquattr’anni di ferri e chiuso nel bagno di Procida, fu poi graziato nel 1859.

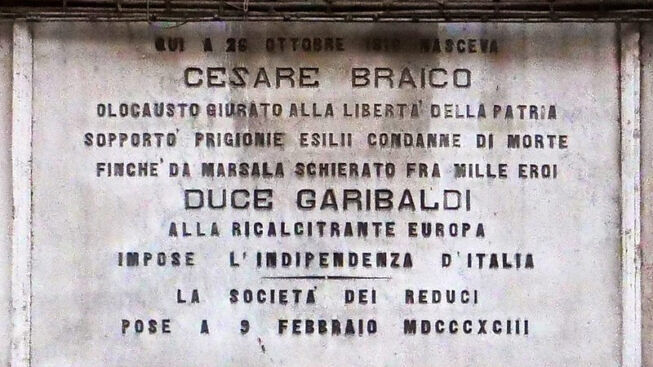

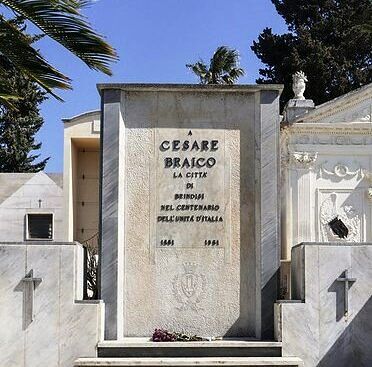

E Cesare Braico – il più famoso brindisino antiborbonico, futuro ufficiale medico garibaldino dei Mille, deputato del Regno d’Italia e autore di “Ricordi dalla galera” pubblicato nel 1881 – fu coinvolto nel processo alla setta “Unità Italiana” da cui il 1º febbraio 1851 uscì condannato a ben venticinque anni di carcere duro. Nel marzo del 1859 però, dopo dieci anni di carcere durissimo, sarebbe giunto avventurosamente a Londra con altri salentini – Luigi Settembrini, Sigismondo Castromediano, Nicola Schiavoni e Achille Dell’Antoglietta – quando il mercantile nordamericano David Stewart capitanato da Prentiss, noleggiato dal governo borbonico per trasportare sessantasei galeotti politici destinati all’esilio perpetuo in America, rocambolescamente fu fatto deviare su Cork in Irlanda, grazie all’intraprendenza del figlio di Settembrini – Raffaele – che si era imbarcato clandestinamente come cameriere.

Ma di brindisini antiborbonici, a vario titolo processati e condannati dalla Corte di Lecce in relazione agli eventi iniziati nel ’48 e proseguiti negli anni successivi, ce ne furono anche parecchi altri, così come documentato negli atti dei “Processi Politici nella Corte Criminale e Speciale di Terra d’Otranto” classificati da Michela Pastore e pubblicati nel 1960 e 1961. Ecco i loro nomi: Giuseppe Nisi, Ignazio Mele, Cesare Gioia, Domenico Balsamo, Giuseppe Camassa, Cesare Chimienti, Giovanni Bellapenna, Tommaso Quarta, Francesco Daccico, Oronzo Ciampa, Pasquale Calabrese, Eugenio Raffaele De Cesare, Francesco Marinaro, Vitantonio Calò. Inoltre, ci furono anche quelli processati dalle corti di altre province e principalmente da quella di Napoli.

In quel frangente storico di metà ‘800, quindi, furono varie decine i brindisini che pagarono molto pesantemente – alcuni di loro con la vita – la loro decisa adesione agli ideali della libertà e della giustizia e alla lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia. Coraggiosi brindisini che, seguendo da vicino quei loro concittadini che solo mezzo secolo prima avevano iniziato quella stessa battaglia contro quello stesso nemico, dovevano ben presto – molti di loro – presenziare quella che nel 1861 sembrò essere la vittoria. Purtroppo, però, si trattò di una vittoria molto dubbia, forse finanche pirrica e, comunque, non certo risolutiva per le sorti del meridione italiano.