di Gianfranco Perri per il7 Magazine

Sicuramente molti dei giovani brindisini d’oggi hanno sentito parlare del Collegio Navale, se non altro perché una facciata del suo rudere continua a mostrarsi a chi percorre in auto la salita che dalla via Provinciale per San Vito porta al Casale, e magari anche perché con monotona periodicità ritornano alla ribalta delle cronache cittadine tutte le problematiche legate al “cosa fare” di quella struttura fatiscente che con il suo grande spazio verde tutt’intorno occupa un’invidiabile posizione splendidamente affacciata sul seno di ponente del porto. E, forse tra i non più giovani, alcuni brindisini sanno anche che quella che a suo tempo fu una bellissima struttura, prima di essere stata fino a 45 anni fa sede dell’Istituto Nautico Carnaro, dopo la fine della seconda guerra mondiale ospitò durante molti anni centinaia – più di 500 in tutto – di studenti profughi, provenienti dalle regioni del nordest italiano passate alla Jugoslavia, dalle città di Fiume, Pola, Lussinpiccolo, Zara e molte altre.

Però, non credo siano in molti, tra quei giovani brindisini d’oggi, che conoscono con qualche dettaglio significativo quella non tanto remota pagina, relativamente breve e pur umanamente intensa, di storia della loro città. Non vuol essere certo un rimprovero questa costatazione, quanto, invece, vuol essere uno sprone per tutti loro, i giovani, a scoprirla quella pagina di storia brindisina densa di importanti avvenimenti e colma di persone speciali e soprattutto di sentimenti, semplici ed al contempo forti.

Anche se in varie sedi e circostanze, sia io che altri appassionati cultori della storia brindisina abbiamo già avuto modo di scrivere e raccontare fatti episodi e personaggi in qualche misura legati alla storia del secondo dopoguerra cittadino ed in particolare a quella del Collegio Navale – in origine, dalla sua fondazione nel 1937, della gioventù italiana del littorio GIL e poi, per tre anni dal settembre del ’43 al luglio del ’46, sede dell’Accademia Navale – credo possa essere interessante ed utile divulgare, pur se con la necessaria sintesi, il racconto di un protagonista di quella nostra pagina di storia, il racconto di uno di quei tanti studenti “li Giuliani”.

Spero che in questo modo, attraverso il racconto qui trascritto in maniera necessariamente non del tutto rigorosa – di fatto, solo uno dei numerosi racconti che su questa storia “anche un po’ brindisina” sono stati scritti da vari dei protagonisti [vedi il bel libro “Il ricordo più lungo: L’esodo nei ricordi di 30 Muli del Tommaseo” di Ennio Milanese] – si possa meglio trasmettere oltre alla storia in se, anche parte del significato umano di quegli eventi che per molti aspetti furono tragici e che per tanti altri costituirono il seme di un nuovo e migliore futuro.

«…Per noi studenti fiumani, finita la guerra e con la nostra città sotto la rigida occupazione jugoslava, sorse il problema della non validità che avrebbero avuto in Italia i nostri studi e perciò, avendo saputo che lo Stato italiano aveva disposto gratuitamente per gli studenti profughi alcuni collegi e convitti, le nostre famiglie cominciarono ad interessarsi di come farci arrivare in Italia. L’impedimento principale era costituito dalla chiusura dei confini, che erano ben controllati dalla polizia jugoslava.

Reneo Lenski e Agostino Sirolla passarono nascosti in un camion, altri attraversarono a piedi dai monti e altri ancora cercarono l’aiuto dei ferrovieri. La strada che avrei dovuto seguire io la stava studiando un amico del mio papà signor Vittorio Muhvich, messo esattoriale al Comune: dovevo recarmi sui binari travestito da operaio con una pala in mano ed a poco a poco, facendo finta di spalare, dovevo avvicinarmi al confine e quindi al momento giusto sgattaiolare. Al solo pensarci mi veniva la tremarella e, fortunatamente per me, il piano cambiò. Per le feste di Natale, Elio Chiavuzzo e Argeo Monti erano rientrati incautamente a Fiume provenienti dal Collegio Tommaseo di Brindisi, che era stato predisposto grazie al diretto interessamento di Padre Rocchi, del mio professore allo Scientifico Pietro Troili, di Padre Tamburini di Brescia e del capitano della marina mercante – brindisino ma fiumano di adozione – Giuseppe Doldo. Entrambi studenti furono bloccati dalla polizia perché i documenti degli Alleati che erano serviti loro per andare in Italia non erano più considerati validi dalle autorità jugoslave e gli fu applicata la “Propusniza”, il Foglio di via emesso dal Comune con cui entro 24 ore venivano cacciate dalla città le persone ‘indegne’. Saputolo, immediatamente mio padre mise in moto il signor Muhvich e così, anch’io fui ‘cacciato’ dalla città con un Foglio di via del Comune. Evviva! avrei potuto riacquistare la libertà insieme al mio vicino di casa Umberto Smoquina, Toti. Era il 1° febbraio 1947, esattamente 75 anni fa.

Con in tasca 500 lire, che a Fiume erano un capitale e che in Italia in preda all’inflazione valevano molto meno, lasciavamo per sempre la nostra città, ma non pensavamo a quello, solo desideravamo che alla frontiera, dopo i controlli di polizia, quel pachiderma sui binari si muovesse, e lo fece: prima lentamente ma poi con baldanza. Sembrava che avesse percepito la nuova aria di libertà, ed in quell’aria vedemmo nella campagna istriana sventolare un gruppo di bandiere tricolori. Ci mettemmo a singhiozzare perché finalmente eravamo veramente liberi ed allora pensammo alle nostre famiglie che a Fiume erano rimaste in ansia per noi. “Quando arrivate a Trieste – ci avevano detto – mandateci immediatamente una cartolina con solo saluti e noi capiremo”. E così facemmo. Quelle bandiere italiane di benvenuto, che qualcuno aveva messo ben in vista in un territorio ancora sotto Amministrazione Alleata, furono per noi come un primo abbraccio della Patria.

Andammo a Roma sicuri di essere inviati da lì a Brindisi, ma i posti al Tommaseo erano ormai tutti occupati e ci dissero di attendere per una sistemazione in un convitto a Lodi. E così restammo a Roma dormendo sui vagoni in sosta a Termini, mangiando con i buoni dell’assistenza comunale e pontificia, aiutati infine da una generosa famiglia fiumana, Oscar Boico con moglie e figli – Edo e Liliana – che erano nel Campo profughi di Trastevere. Era trascorso più di un mese e, miracolosamente, una mattina mentre per corso Umberto vendevo il settimanale “Difesa Adriatica” per racimolare qualche lira, incontrai nientemeno che il mio professore di lettere al liceo, Pietro Troili, che era il Rettore del “Tommaseo”. Incredibile incontro: ci disse che si erano appena liberati due posti (?) e ci fece mandare entrambi e immediatamente a Brindisi, a distanza di due settimane uno dall’altro.

Sembrava non finisse mai quel viaggio da Roma a Brindisi con una vaporiera che sbuffava e il caldo che aumentava mentre si scendeva verso il Sud. Il treno si alternava con percorsi da diretto e percorsi da accelerato, che erano la maggioranza, ma finalmente la stazione di Brindisi apparve. Mi dissero che per l’Accademia – così i brindisini chiamavano il Collegio perché dal 1943 al 1946 aveva ospitato gli Allievi dell’Accademia Navale di Livorno – dovevo fare una mezz’ora a piedi.

Arrivato che fui, mi presentai in Segreteria e mi fu assegnato il numero di matricola 322. Fui accompagnato nella camerata dove mi venne assegnato un letto e un armadietto in cui sistemai il corredo collegiale, consistente nella divisa d’ordinanza, divisa interna, pigiama, asciugamani, spazzolino e dentifricio, eccetera. Il Collegio era silenziosamente vuoto perché gli Allievi erano a scuola. All’interno del Collegio c’era lo Scientifico, il Nautico e le Scuole Medie, mentre per Ragioneria, Magistrali, Classico e Geometri, gli Allievi dovevano recarsi in città. Feci un giro e vidi l’imponenza di quella struttura: c’era un campo di calcio regolamentare, campi da pallavolo e pallacanestro, la palestra ben attrezzata, una canottiera e una chiesetta per le funzioni domenicali. Nel grande cortile interno infine, giganteggiava l’albero di manovra. All’ora di pranzo mi incontrai con la “mularia” del Collegio e fu tutta una festa perché mi sembrò di ritrovarvi mezza Fiume studentesca.

La mensa era quella che poteva essere tenendo conto che il Ministero passava 250 rette mentre di Allievi ne eravamo fino a 330, in abbondante soprannumero perché il generoso Rettore Troili non se l’era sentita di rifiutare l’ammissione a quei più di 70 studenti che alla spicciolata si erano presentati direttamente a Brindisi: “dove mangiavano e studiavano in 250 potevano mangiare e studiare anche in 320” – asseriva il prof. Troili. Quindi, la ‘boba’ era scarsa, ma per tutti noi interni del Collegio il problema era lo studio non certo la pancia. Era metà marzo e finalmente ripresi a frequentare la mia Quinta Scientifico interrotta a Fiume.

La famiglia lontana, la terra perduta, la fame, l’impegno a far tutti, grandi e piccoli, il nostro dovere di studenti, sono stati gli ingredienti che ci hanno unito come fossimo stati tutti veri fratelli. E i piccoli copiavano il comportamento da noi grandi, mentre l’educazione appresa dai nostri Padri ci faceva da guida a tutti. Nei tempi liberi della ricreazione ci riunivamo nel cortile sotto l’albero di manovra e cantavamo in coro le canzoni delle nostre terre. Quando andavamo in libera uscita in città, a Brindisi, in divisa e in fila per sei, i brindisini ci guardavano con ammirazione e affetto. In testa stavamo i Muli più grandi per finire con i Muletti delle Medie, che si dovevano sforzare di tenere il passo dei grandi con il petto ben in fuori. Alla periferia di Brindisi, la gente stava seduta fuori la porta delle case e si chiamavano l’un l’altro per godersi lo spettacolo di noi Allievi, “li Giuliani”, che passavamo marciando e cantando.

Fu così che a Brindisi si formò una sana e preparata gioventù, con le idee chiare per il proprio futuro. Comandanti di nave e Direttori di macchina, Dottori, Ragionieri, Primari di Ospedale, Generali, Ambasciatori, Magistrati, Scienziati della Nasa, Esploratori dell’Antartide, Artisti, ed anche… “Eroi”. Io fui Allievo solo dal marzo all’agosto 1947 fin tanto conseguì la Maturità Scientifica e siccome la mia famiglia era ancora a Fiume, il nostro Rettore mi propose di rimanere come Istitutore e vi rimasi sino al 1951. Vari Muli divenimmo Istitutori: ricordo, tra gli altri, Ferruccio Kniffitz, Aldo Marzona, Romano Lucich, Armando Sardi, Marino Callochira. Lo stipendio mensile era di Lire 12.000, con in più il vitto e l’alloggio.

Uno dei miei tutorati era Fino Donato, un ragazzo d’oro molto esuberante e pieno di vita, benvoluto da tutti, era molto amico dell’Allievo Sergio Endrigo. Mi piaceva molto la sua lealtà e sincerità; lo feci Caposquadra e rimasi molto soddisfatto per come manteneva la disciplina. Finite le Nautiche, Donato guadagnò l’imbarco da Comandante sulla nave cisterna “Ugo Fiorelli” che prese fuoco al largo di Gela in Sicilia. Tre dei suoi uomini finirono intrappolati nella stiva e lui si gettò dentro per salvarli, ma fu tradito dal fumo e perì con gli altri tre. Era Ferragosto e i funerali si svolsero a Rio Maggiore nelle 5 Terre. Malgrado il caldo soffocante, andai con il mio doppiopetto bleu camicia bianca e cravatta per rispetto del mio caro Allievo diventato “eroe civile”. Quel coraggioso Comandante si era formato al “Tommaseo”. La scuola del “Tommaseo” è stata anche questo…»

E come non ricordare, ancora una volta, anche l’altro “eroe” del Tommaseo, l’eroe militare Antonio Varisco «…era nato a Zara il 29 maggio del 1927, diplomatosi nel 1948 al Marconi di Brindisi entrò nell’Arma dei carabinieri nel 1951. Da tenente colonnello comandava il Reparto Servizi Magistratura di Roma quando fu assassinato dalle brigate rosse il 13 luglio del 1979. Quella mattina, da un’auto che lo seguiva con 5 persone a bordo e che poi si affiancò alla sua vettura, mentre venivano lanciati alcuni fumogeni spuntò un fucile a canne mozze da cui furono esplosi 18 colpi che l’uccisero. L’omicidio fu da subito rivendicato dalle brigate rosse che annunciarono che Antonio Varisco era stato ucciso quale simbolo dello Stato, poiché ex collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed elemento di raccordo tra la magistratura, le forze dell’ordine e le carceri. Nel 1982, il brigatista romano Antonio Savasta, si proclamò autore dell’attentato e nel 2004, anche Rita Algranati, coinvolta nel rapimento di Aldo Moro, confessò la sua partecipazione all’omicidio. Antonio Varisco fu poi insignito della Medaglia d’oro al valore civile…» [Perri Gianfranco “Quarant’anni fa il colonnello Antonio Varisco fu ucciso dalle br: un eroe anche brindisino” – il7 MAGAZINE n.107 del 19 luglio 2019]

E come non dedicare alcune righe anche al nostro benemerito concittadino, Giuseppe Doldo, citato proprio all’inizio del racconto. «…Brindisino di nascita – 1895 – e fiumano di cuore, al termine della Grande guerra, si recò a Fiume partecipando all’epopea dannunziana e scelse poi di radicarsi in quella città dove svolse varie attività commerciali e industriali: si occupò di pubblicità sonora per la radio e negli anni ’20, su incarico di Guglielmo Marconi, coordinò la costruzione della prima stazione radio della Fiumana Radiocomunicazioni, della quale lo stesso Marconi fu presidente. Era, infatti, esperto di comunicazioni marittime e di tale materia divenne docente nell’Istituto Nautico di Fiume. Nel 1946, anche Giuseppe Doldo fu costretto all’esodo e, abbandonata Fiume con ogni suo avere, ritornò alla sua città natale. A Brindisi fu da subito professore di Comunicazioni marittime nell’Istituto Tecnico Nautico, che funzionava nel Collegio Navale come sezione staccata dell’Istituto Nautico di Bari, e s’impegnò in prima fila a che l’Istituto diventasse autonomo e, quindi, fosse intitolato “Carnaro”. Fu Giuseppe Doldo il grande sostenitore degli esuli giuliano-dalmati in Brindisi, e poi in Puglia. Si prodigò in ogni modo per alleviare le condizioni di vita dei profughi affluiti nella sua città e si impegnò con slancio e abnegazione per trovare lavoro e casa a molti di loro. Presso il Comune di Brindisi s’interessò affinché si intitolassero alcune delle nuove vie del rione Commenda alle città dell’Istria, del Carnaro e della Dalmazia: viale Carnaro, via Pola, via Parenzo, via Fiume, via Cherso e piazza Dalmazia, ne sono esempio. Negli anni ‘50 promosse la costruzione, nella Commenda, della parrocchia di San Vito martire patrono e protettore dei fiumani. Il Comune di Zara in esilio gli conferì la medaglia d’oro per aver ottenuto l’intitolazione di una via di Brindisi a Don Munzani, ultimo arcivescovo italiano di Zara, morto a Oria, e per aver provveduto alla sua tumulazione nella chiesa della Madonna di Loreto nel cimitero di Brindisi. A 70 anni lasciò la scuola, ricevendo la medaglia d’oro per 45 anni di insegnamento. Poi il presidente della Repubblica, Saragat, lo nominò Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. Nel novembre del 1979 Giuseppe Doldo morì a Brindisi e l’Amministrazione della città deliberò intitolare una via cittadina a suo ricordo.» [Perri G. & Martinese M. “i100 personaggi dell’odonomastica di Brindisi che attraversano tutta la storia della città” – Lulu.com, 2017]

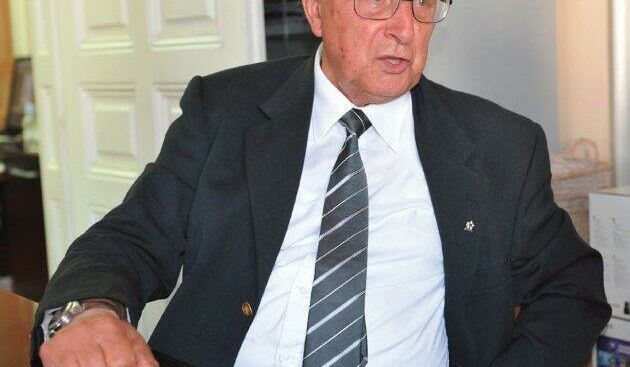

Ma è tempo adesso, di rivelare anche il nome del protagonista-autore del racconto, che ben si potrebbe intitolare “Da Fiume al Tommaseo: una storia anche brindisina di 75 anni fa”: Rodolfo Decleva, Rudi, nato a Fiume 93 anni orsono, l’8 gennaio del 1929, e dal 1954 residente a Genova.

All’esame di maturità scientifica, a luglio del ‘47, Rudi conobbe un sergente dell’aeronautica in servizio all’aeroporto di Brindisi. Anche quel militare conseguì diplomarsi, e nel mese di settembre si rincontrarono per caso e si scambiarono qualche frase che consentì al sergente di sapere che Rudi non si era iscritto all’università per mancanza del denaro necessario per la matricola e si meravigliò commentando che le immatricolazioni sarebbero scadute a giorni, il 30 di quello stesso mese. Ebbene, il giorno seguente Rudi si vide recapitare in Collegio una busta contenente 7.500 Lire, quelle necessarie per pagare la prima rata di immatricolazione all’Università, e così si sentì in obbligo di iscriversi e il giorno seguente prese il treno per Bari alle cinque del mattino, impiegando ben quattro ore per compiere il percorso. Quell’aviatore era il Sergente maggiore Antonio Meloni, di Nuoro. «…Quel gesto generoso del Sergente Meloni mi ha accompagnato per tutta la vita e non solo mi sono sdebitato con lui, ma non ho più potuto voltare via la testa di fronte ad una mano che mi chiedeva aiuto. Nell’anno 2009 potei finalmente concludere totalmente il mio debito di gratitudine verso Antonio Meloni quando consegnai al Comandante dell’Aeroporto di Brindisi una Targa a ricordo del generoso gesto compiuto dal Sergente Meloni nel 1947 in forza presso quell’aeroporto…».

Nel 1951 i genitori di Rudi poterono finalmente venire in Italia e furono inviati al Campo profughi di Barletta. Erano trascorsi quattro lunghi anni dal suo arrivo a Brindisi e così Rudi decise di interrompere la sua vita “vissuta al Tommaseo” e partire per ricongiungersi con la famiglia. Lo attendevano altri tre anni complicati e per molti aspetti ben più duri di quelli trascorsi al Tommaseo di Brindisi e finalmente, nel 1954 Rudi si laureò in Economia e Commercio, giusto in tempo perché un mese dopo chiuse del tutto il Campo profughi di Barletta.

Laureatosi, Rudi iniziò a lavorare presso la Camera di Commercio di Genova, avviando una lunga carriera che si sarebbe rivelata brillante, intensa e fruttifera. Fondò il Centro Regionale Ligure per il Commercio Estero divenendone direttore nel 1980 e per vari anni fu anche il Segretario italiano dell’Assemblea delle Camere di Commercio del Mediterraneo. Quale grande sportivo – era stato calciatore a Fiume a Brindisi e a Barletta – ed appassionato di vela, Rudi è stato atleta dirigente e collaboratore della Federazione Italiana Vela e poi, per più di 20 anni, anche giudice internazionale. E per i suoi meriti sportivi, nel 1995 gli fu conferita dal CONI la “Stella d’Oro”. Da scrittore e giornalista, inoltre, Rodolfo Decleva ha scritto numerosi articoli attinenti alla sua professione ed alla sua specializzazione, nonché è autore di alcuni interessanti libri di carattere storico-biografico, tra cui “Piccola Storia di Fiume 1847-1947” e “Qualsiasi Sacrificio. Da Fiume ramingo per l’Italia” Primo premio letterario Tanzella 2016, dalla cui lettura ho potuto stralciare alcuni degli episodi qui riportati.

E a questo punto, vien quasi voglia di parafrasare proprio lo stesso Rudi: “Si è formato al Tommaseo. La scuola del Tommaseo è stata anche questo”.

Una ultima nota: Nella millenaria Lazise, sulla costa veneta del Lago di Garda, l’11 ottobre 1986 si celebrò un incontro di ex Allievi del “Nicolò Tommaseo” di Brindisi ed in quell’occasione fu costituita l’associazione “Libera Unione Muli del Tommaseo” rimasta molto attiva per ben più di trent’anni. A quell’incontro parteciparono in 157, tutti di nuovo emotivamente affiancati dopo 40 anni ed in presenza del professor Pietro Troili, primo e, per tutti loro, unico grande Rettore del Collegio. A cena, sui tavoli, una sorpresa attendeva gli ex collegiali: terrine ricolme di ceci lessati, gli stessi che per tanto tempo costituirono il piatto base al Collegio. «…Poi, nel profondo silenzio della notte di Lazise, illuminata da una luna un po’ velata, si udirono solo le note dei canti e, forse sin laggiù, anche nella lontana Brindisi, giunse quell’eco che un tempo fu familiare tra le mura ormai in rovina del vecchio glorioso “Tommaseo” risvegliando fantasmi e folletti del passato…» [da un articolo del ‘mulo’ Bruno Brenco del 1º novembre 1986].