A chi, come me, nei momenti di tempo libero, ama farsi una bella passeggiata a contatto con la natura e, armato di macchina fotografica, cerca di immortalare in qualche scatto esemplari più o meno comuni di avifauna selvatica, è capitato, in questi ultimi giorni, di incrociare, nel corso di queste scorribande, persone che in religioso silenzio, con binocolo al collo, piglio molto professionale e taccuino in mano erano appostati nei pressi delle tante zone umide presenti nel nostro territorio provinciale, oppure sulla costa intenti a scrutare, anche con potenti cannocchiali, il nostro bel mare, specialmente, ma non solo, nei rari giorni di bonaccia.

Essendo più che evidente di avere a che fare con studiosi naturalisti che stavano effettuando operazioni di monitoraggio degli uccelli selvatici presenti nel nostro territorio, mi è venuto naturale chiedere lumi all’amica biologa Paola Pino d’Astore che, oltre ad essere responsabile del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi, è anche una persona davvero appassionata della natura che dedica oltre che il suo lavoro anche gran parte del suo tempo libero allo studio ed alla conservazione degli animali selvatici e fa parte, lei stessa, dei rilevatori che, annualmente, svolgono le operazioni di censimento dell’avifauna svernante nelle zone umide e costiere italiane, fra cui non potevano mancare quelle di Brindisi.

Paola, dal momento che sei stata impegnata anche tu nello svolgimento delle operazioni di monitoraggio e censimento degli uccelli acquatici svernanti, vuoi spiegare, a beneficio dei lettori, di cosa si tratta di preciso?

“Come dalla metà degli anni ’80, anche quest’anno nel mese di gennaio gruppi di ornitologi (per lo più biologi e naturalisti) hanno perlustrato le zone umide del territorio provinciale di Brindisi ed il litorale da Egnazia a Lendinuso alla ricerca di uccelli acquatici svernanti.

Ciò avviene in tutta Italia nelle stesse settimane ed è organizzato dall’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di Ozzano Emilia (Bologna), dal 2010 incorporato nell’attuale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo di consulenza e ricerca scientifica per il governo italiano e le istituzioni pubbliche.

Si tratta del progetto International Waterbird Census (IWC), ovvero dei censimenti invernali degli uccelli acquatici che costituiscono una delle più continue, ampie e regolari forme di monitoraggio ornitologico coordinato su scala internazionale da Wetlands, organizzazione globale indipendente, senza fini di lucro, che lavora per sostenere e ripristinare le zone umide e le loro risorse per le persone e la biodiversità. E’ supportata dall’adesione del governo e delle ONG di tutto il mondo”.

Come si svolge, in concreto, il censimento invernale degli uccelli acquatici e quali sono gli scopi principali che persegue?

“Gli scopi principali del progetto IWC sono: 1. stimare la dimensione delle popolazioni di uccelli acquatici; 2. descrivere le loro variazioni numeriche e distributive; 3. identificare le zone umide di importanza strategica per lo svernamento.

I dati, immagazzinati nella banca dati nazionale, periodicamente confluiscono nel database di Wetlands International e consentono di aggiornare le stime globali relative a consistenza e distribuzione delle diverse specie. I dati IWC forniscono strumenti fondamentali a supporto delle attività di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici e delle zone umide da essi frequentate. Essi sono regolarmente impiegati nell’ambito di convenzioni e direttive internazionali, quali ad esempio Direttiva Uccelli, Accordo AEWA (CMS), Ramsar, Marine Strategy). Negli anni più recenti anche le specie di origine esotica o domestica vengono rilevate in maniera sistematica, apportando quindi conoscenze concrete al monitoraggio delle specie aliene.

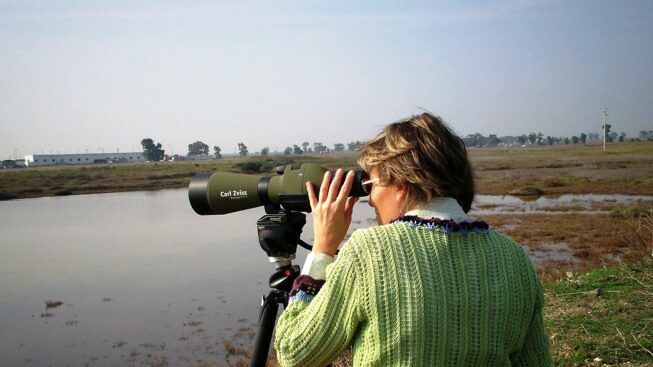

Utilizzando binocolo e cannocchiale, il censimento degli uccelli acquatici svernanti si svolge nel mese di gennaio perché in questo periodo ogni singola specie è sicuramente ferma nei suoi quartieri di svernamento e non ci sono spostamenti migratori in atto. Pertanto il monitoraggio contribuisce alla conoscenza dello stato di salute degli ambienti acquatici naturali e dei suoi abitanti alati”.

C’è una reale necessità di svolgere ogni anno questo genere di censimento così particolareggiato che interessa sempre gli stessi luoghi nel brindisino come altrove?

“Da un anno all’altro vi possono essere variazioni qualitative e quantitative per ogni singola specie, ma ciò che resta costante è la sorprendente varietà e ricchezza dell’avifauna censita nel Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della Contessa” che comprende l’invaso di Fiume Grande e quella censita nel porto di Brindisi, dal seno di Levante e di Ponente alle Isole Pedagne, lungo le sue sponde e nelle sue magnifiche insenature, arricchite dalla confluenza in mare delle acque interne (Cillarese, Palamrini-Patri, Fiume Piccolo, Fiume Grande).

Le lagune costiere di Punta della Contessa offrono un grande spettacolo di Fenicotteri, Falchi di palude, Cormorani, diverse specie di anatre e di aironi, che si osservano tra specchi d’acqua e vegetazione palustre, mentre intorno all’ambiente acquatico gli incolti, i prati, i campi arati sono aree di alimentazione di limicoli o uccelli di ripa come la Pavoncella, il Piviere dorato ed il Chiurlo maggiore. La presenza di una varietà di specie attira rapaci svernanti come la magnifica Aquila minore e l’Albanella reale, che si aggiungono alle specie stazionarie coma la Poiana ed il Gheppio. Lo specchio d’acqua è il regno del Falco di palude ed è proprio questa specie, con il suo sorvolo, a far alzare dalle lagune o dai prati decine e decine di anatre o di Pavoncelle, facendo necessariamente ripetere il conteggio”.

In linea generale quali sono, orientativamente, i risultati ottenuti negli ultimi anni di censimento degli uccelli selvatici, svernanti negli ambienti acquatici del territorio provinciale di Brindisi?

“L’area di studio comprende il litorale, suddiviso in sette tratti, da Egnazia a Lendinuso e dieci località costituite da lagune costiere, fitti canneti, invasi lungo corsi d’acqua, bacini artificiali e paludi. Le specie censite appartengono al gruppo delle Strolaghe, Svassi, Cormorani, Aironi, Anatre, Rallidi, Limicoli, Gabbiani, Sterne e Rapaci, a cui si aggiungono uccelli marini pelagici come la Sula, la Berta maggiore e la Berta minore. Il numero delle specie oscilla tra le 46 e le 53 diverse tipologie di uccelli acquatici, con un valore minimo di circa 8.000 individui, fino a raggiungere in alcuni anni le 14.000 unità.

Le variazioni numeriche e qualitative, di anno in anno e nel tempo, dipendono da fattori ambientali e climatici. Il successo riproduttivo, le risorse alimentari, la conservazione dell’habitat, il clima sono tra i principali fattori che influenzano e determinano l’andamento delle popolazioni degli animali selvatici.

Dal momento che le Saline di Punta della Contessa non sono facilmente raggiungibili e, forse proprio per questo, sono un luogo di pace per le specie selvatiche, ci puoi parlare di quello che è possibile per tutti vedere nel più noto e facilmente esplorabile porto di Brindisi e sul frequentatissimo litorale nord dove capita sempre più spesso di imbattersi in uccelli acquatici diversi dai soliti gabbiani?

“Nelle acque placide del porto di Brindisi si osserva molto bene l’elegante Svasso maggiore che come lo Svasso piccolo, specie anche questa presente, cattura in apnea i piccoli pesci di cui si nutre, per poi comparire fuori dall’acqua ad una bella distanza dal punto di immersione. Accanto ai più noti Gabbiano reale e Gabbiano comune, compaiono i Beccapesci, uccelli marini che fanno parte del gruppo delle Sterne o Rondini di mare. Hanno un volo acrobatico, sono capaci di agili manovre fino a tuffarsi verticalmente in mare, come un siluro, per catturare le prede ed è uno spettacolo vederle intorno all’isola di Sant’Andrea, con lo sfondo del Castello Alfonsino o tra le barche a vela in navigazione del porticciolo turistico.

E’ nel porto di Brindisi, tra la foce di Fiume Grande e la bassa scogliera dell’Isola di Sant’Andrea che si osservano facilmente le grandi anatre del Nord Europa: la Strolaga mezzana, l’Edredone ed il più piccolo e bellissimo Smergo minore. E dove, a sorpresa, arrivano e ripartono a decine e decine briosi Pivieri dorati e Piovanelli pancianera.

E, in continuità con il porto, là dove si sviluppa la bassa scogliera che caratterizza il litorale nord (Sciaia a mare, Materdomini, Punta del Serrone, Punta Penne) quasi come una barriera corallina che orna la nostra costa, anche lì si prosegue per il censimento degli uccelli marini svernanti, occupati a banchettare o a sostare accanto ai più conosciuti Cormorani, Gabbiani ed Aironi.

Per tutte le specie il nostro porto è anche un rifugio dal mare in tempesta e nel seno di Ponente, oltre la diga del canale Cillarese, l’Invaso omonimo, che è anche Oasi di protezione della fauna selvatica, ospita ogni sera d’inverno centinaia di Cormorani e di Aironi che proprio lì hanno scelto di trascorrere la notte, in dormitori di gruppo.

Al tramonto, con le ultime luci del giorno, le anatre germanate che popolano il Parco Urbano del Cillarese, in gruppi e curiosamente in fila indiana, chiamandosi l’un l’altro con versi di richiamo, si avviano presso la foce del canale, fino a raggiungere una scaletta del molo del porto interno in zona militare e senza volare, ma salendo i gradini si radunano in un luogo tranquillo, dove addormentarsi tutte insieme, con la testa posta sotto il tepore di un’ala”.