Certamente, come del resto è naturale che sia, nella storia di ogni città e ogni paese si alternano gli alti e i bassi, tempi gloriosi e tempi che gloriosi lo sono un po’ – o molto – meno. E Brindisi, nella sua più che bimillenaria storia, di tempi veramente gloriosi ne ha avuti molti ed altrettanto numerosi sono stati i suoi tempi veramente tristi. Quindi, non è certo il caso di continuare a lamentarsi troppo e tanto meno di auto commiserarsi per star attraversando un prolungato periodo in cui rammaricano le tante evidenze della… diciamo, decadenza in corso.

Soprattutto perché – e i dubbi in proposito certamente non mi assillano – le colpe non bisogna cercarle lontano, ed ancor più non bisogna cercar che da lontano possano giungere spontanee le soluzioni. Ci si deve rimboccare le maniche e, come già accaduto in tante altre occasioni più o meno remote, far invertire la rotta al corso della tribolata storia cittadina, a suon di lavoro, creatività ed entusiasmo. Son certo che si può e che, più presto che tardi, risuccederà e allora la città ancora una volta tornerà ad essere protagonista attiva della “Storia”.

Riflessioni queste, che sorgono spontanee ogni volta che leggendo ascoltando o studiando “di storia” è del tutto naturale ed oltremodo frequente, imbattersi in Brindisi, a proposito delle epoche più diverse dell’umanità e a proposito delle circostanze più variegate. Qualche anno fa ebbi motivo di commentare «…E in quanti son passati da Brindisi nell’arco degli ultimi tremila anni? Tanti, tantissimi, un’infinità: da Brindisi e dal suo porto infatti, sono passati “tutti”, si proprio tutti. Da ben prima della nascita di Gesù Cristo fino a qualche decennio fa: ai tempi della classicità, della Roma repubblicana e poi imperiale, quindi in quelli delle crociate e poi, dopo la lunga pausa dei secoli bui di quello che era stato il porto più bello e il più sicuro del Mediterraneo, ai tempi moderni di fine ‘700 e in quelli a cavallo tra ‘800 e ‘900 con la Valigia delle Indie, e anche dopo, ininterrottamente e nonostante le due grandi guerre del secolo scorso…». Ebbene, a quel commento oggi aggiungerei: oltre ad esserci passati “tutti”, nei tempi andati da Brindisi è passata anche “tutta la storia”.

E così, ad esempio, solo qualche settimana fa, nel documentarmi per la stesura di un mio articolo sulla nascita dell’avventura coloniale italiana che – come scrissi su il7 MAGAZINE n.187 – mosse il 12 ottobre 1869 il primo passo proprio da Brindisi, di lettura in lettura giunsi a scoprire che anche l’epilogo di quell’avventura, di fatto conclusasi poco più di settanta anni dopo quel suo inizio, nel corso della seconda guerra mondiale, fu testimoniato da Brindisi, nel gennaio del 1943, naturalmente e ancora una volta dal suo porto.

Era accaduto che agli inizi del 1941, le forze inglesi avevano intrapreso una travolgente avanzata sull’Africa Orientale Italiana e le residue truppe italiane al comando di Amedeo d’Aosta – una forza di 7000 uomini composta da carabinieri, avieri, marinai della base di Assab e circa 3000 truppe militari indigene – si erano ritirate sulle montagne etiopi, asserragliandosi dal 17 aprile al 17 maggio 1941 sull’Amba Alagi sotto l’assedio dalle truppe del generale Alan Cunningham. I soldati italiani, inferiori per numero e per mezzi, dopo una tenace resistenza si dovettero arrendere ai 39000 britannici i quali, in riconoscimento alla fermezza mostrata, resero gli onori delle armi ai superstiti, facendo conservare agli ufficiali la pistola d’ordinanza [un suggestivo filmato inglese registrò quel nobile episodio di guerra: The Duke of Aosta Surrenders]. Poi, sgombrato il campo da ogni presenza militare italiana, gli inglesi in poco tempo completarono l’occupazione di tutti i territori e delle città dell’A.O.I. imprigionando tutti gli italiani uomini e concentrando donne vecchi e bambini in vari campi ad hoc.

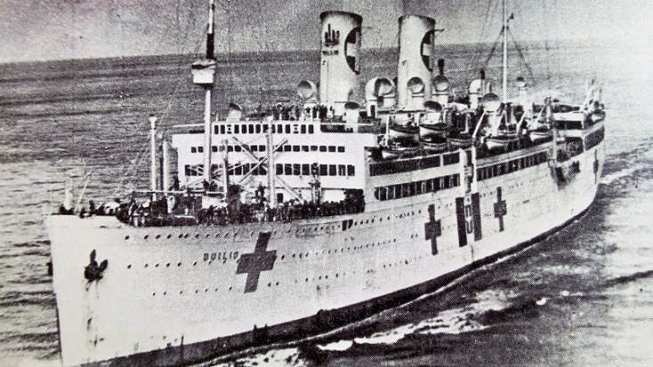

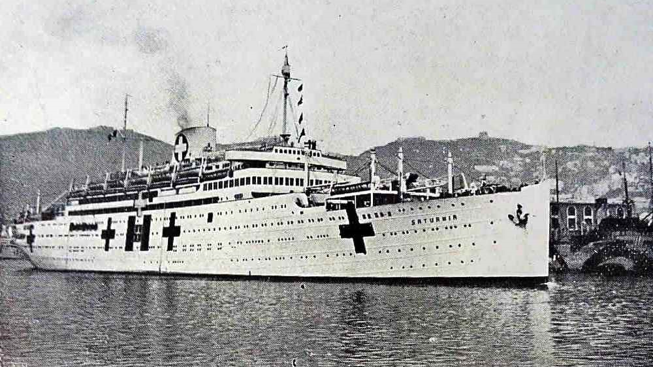

E fu dopo più d’un anno da quei fatti che, tra il 12 e il 13 gennaio del 1943 nel pieno della guerra mondiale, i piroscafi Duilio e Giulio Cesare giunsero nel porto di Brindisi provenienti da Gibilterra e diretti a Venezia. Erano salpati il 7 dicembre da Massaua in Eritrea, ed avevano circumnavigato l’Africa carichi di civili italiani – donne, vecchi, invalidi, feriti e tantissimi bambini – tutti ormai ex coloni di Etiopia Eritrea e Somalia che, dopo essere stati prelevati dalle loro case in seguito l’occupazione inglese di Adis Abeba – 6 aprile 1941 – e mantenuti nei campi di internamento britannici nel bassopiano somalo, venivano finalmente riportati in Patria.

Erano parte dei quasi trentamila italiani che tra aprile del 1942 e agosto del 1943 condivisero quella sorte nel corso di tre missioni di rimpatrio portate a felice compimento da quattro grandi unità della marina mercantile italiana – Saturnia, Vulcania, Giulio Cesare e Duilio – passate poi alla storia come “le quattro navi bianche”. Quattro grossi bastimenti, opportunamente attrezzati anche dal punto di vista sanitario, dipinti interamente di bianco con sulle fiancate vistose croci rosse e muniti di un lasciapassare speciale, accordato in seguito alle lunghe ed estenuanti trattative intercorse tra l’Italia e il Regno Unito con l’intermediazione iniziale degli Stati Uniti – curatori degli interessi britannici in Italia e a cui, fino al loro ingresso in guerra, erano anche affidati gli interessi italiani nei territori dell’A.O.I. occupati dagli inglesi – e poi della Svizzera.

Dato lo stato di guerra tra Italia e Regno Unito, infatti, non fu facile definire i termini dell’accordo con cui alla fine si stipulò che i convogli navali con bandiera italiana avrebbero circumnavigato l’Africa – gli inglesi non permisero attraversare il canale di Suez costringendo a effettuare un viaggio di 23000 miglia – per giungere sino a Berbera, nella Somalia britannica, stabilendo la rotta, i porti neutrali, come e dove fare rifornimento ed altri dettagli operativi: le navi Duilio e Giulio Cesare avrebbero imbarcato nel porto di Massaua e per il rifornimento in viaggio del carburante fu concordato di utilizzare le due navi cisterne italiane, Arcola e Taigete, che trovandosi fuori dal Mediterraneo all’atto della dichiarazione di guerra dell’Italia, si erano rifugiate nel porto neutrale di Santa Cruz di Tenerife, nelle Canarie.

Le quattro navi salparono da Genova e Trieste seguendo la rotta “Gibilterra, Sao Vicente, Capo di Buona Speranza, Port Elizabeth, canale di Mozambico, capo Guardafui, golfo di Aden e, infine, Berbera e Massaua”. La prima missione salpò agli inizi d’aprile del 1942 per giungere dopo circa un mese a destinazione, imbarcare i profughi e tornare subito in Italia, ripercorrendo le 23000 miglia attraverso mari spesso infestati da mine vaganti e da sommergibili potenzialmente ostili. Ognuno dei tre viaggi, la cui complessa organizzazione e realizzazione andò via via perfezionandosi, tra andata e ritorno durò circa tre mesi: aprile-giugno 1942, ottobre 1942-gennaio 1943 e maggio-agosto 1943. All’incirca 9500 coloni italiani furono rimpatriati ad ogni viaggio.

Le quattro navi, noleggiate dalla croce rossa italiana alle rispettive società di navigazione – i piroscafi Duilio e Giulio Cesare al Lloyd Adriatico e le motonavi Saturnia e Vulcania alla Società di Navigazione Italia – furono radicalmente modificate per renderle adatte ad alloggiare i moltissimi bambini e le tante persone duramente provate dalla prigionia. La capienza fu aumentata, modificando gli spazi comuni e le cabine, fino a raggiungere 2500 posti per i passeggeri e per i marinai, le crocerossine, le suore, i medici, i tecnici vari e la scorta inglese che imbarcava e sbarcava a Gibilterra. Furono creati un reparto ospedaliero con più di un centinaio di posti letto, una sala parto, due sale operatorie, un laboratorio di batteriologia, un gabinetto dentistico, una farmacia, un reparto di isolamento per gli infettivi, un ufficio postale, due sportelli bancari, due bar, parrucchiere, calzolaio, biblioteca, cinema, eccetera. Ad ogni ripartenza infine, si provvide ad imbarcare giocattoli, cibo, indumenti e quant’altro utile per un viaggio così lungo e così peculiare.

«…Trentamila persone circa rientrarono in Patria dall’A.O.I, tra il 1942 e il 1943: la società italiana che avevano lasciato vent’anni prima, e per alcuni anche molti di più, ormai non esisteva e quella attuale che li accolse aveva valori molto diversi; loro stessi – quelli che in Africa non erano addirittura nati – erano diversi da quando si erano allontanati dall’Italia. Il fascismo non era più la garanzia certa di una vita di lavoro, quel fascismo che, nella maggior parte dei casi, li aveva spinti a cercare fortuna in terre lontane o a migliorare comunque le proprie condizioni di vita con agi a volte per loro impensabili in Italia. Grandi delusioni, ricordi e amarezze accompagnarono ognuno di quei tanti viaggiatori: la guerra sarebbe ancora continuata, mentre l’Italia assistendo all’epilogo della sua avventura coloniale si avviava verso l’apice della disastrosa guerra in cui s’era lanciata…» [“Il rimpatrio degli italiani dall’A.O.I.: le navi bianche” di Maria Gabriella Pasqualini, 1993]

«Donne smunte, lacerate, accaldate, affrante dalle fatiche e scosse dalle emozioni. Bimbi sparuti che le lunghe privazioni e l’ardore del clima hanno immiserito e stremato fino al limite…» Si presentavano così alcuni dei coloni dell’ormai “ex impero” agli occhi di Zeno Garroni, uno dei regi commissari di quella missione speciale. Eppure, alla fin fine, quasi tutti si rinfrancavano e confortavano nella prospettiva del viaggio con destino Italia.

«Il personale sanitario, che aveva frequentato un corso di Medicina tropicale e di igiene tenuto all’Università di Roma, per ogni nave era composto dal preesistente medico di bordo civile con i suoi infermieri, da un direttore sanitario e 6 medici della croce rossa e del Ministero dell’Africa Italiana, un farmacista, 14 infermiere volontarie ed un cappellano. I profughi imbarcarono nel numero di 700 al giorno per un totale di 2500 per nave. Venivano prima registrati, seguiva la bonifica con doccia, disinfezione, eventuale spidocchiamento, eccetera. Poi era stato istituito un punto di ristoro con bevande e panini, infine la destinazione nelle cabine o nei dormitori o nei reparti ospedalieri o in isolamento. Diversi erano, tra gli altri, i casi di tubercolosi, ma anche di alienati…» [“Il rimpatrio dei civili dopo la caduta dell’Impero: la complessa missione di quattro navi bianche durante la 2ª guerra mondiale” dell’ammiraglio Vincenzo Martines, 2018]

Sulla via del rientro, all’arrivo a Gibilterra, come da accordi, gli inglesi a bordo si ritiravano in buon ordine con una cerimonia semplice ma pur significativa. Scendevano dalle navi con le autorità italiane e a terra si salutavano scambiandosi il saluto militare di prammatica. Alla ripresa del viaggio s’imboccava il mare nostrum ed aerei italiani sorvolavano i convogli facendo cadere sulle navi volantini di saluto, tra la gioia e l’emozione di tutti gli imbarcati che cominciavano a sentirsi a casa, e quindi protetti e al sicuro.

Il governo italiano in effetti, si adoperò per prevenire le ripercussioni politiche che il rientro di una tale massa di italiani e soprattutto di italiane avrebbe potuto comportare, anche per le potenziali ricadute psicologiche di un rimpatrio imposto, affrettato e in difficili condizioni che, invece, ufficialmente, doveva essere considerato un temporaneo esodo “perché l’Italia sarebbe rientrata, al più tardi alla fine della guerra, in quei territori”. L’operazione doveva risultare un fatto positivo e non negativo, e l’organizzazione delle navi, la sistemazione di bordo, l’allestimento sanitario, i rifornimenti, costituirono uno sforzo, economico e organizzativo, imponente. Giudizi dei diretti interessati infine, se ne sono raccolti numerosi quanto tra di essi disparati, sia quelli privati che quelli via via resi pubblici. Del resto, le fasce sociali emigrate nell’impero erano di varia composizione e così la popolazione, che era stata internata dagli inglesi e che salì a bordo delle navi italiane, era di varia estrazione, per cui le reazioni alla vicenda del rimpatrio e il comportamento a bordo, così come le sensazioni e le valutazioni personali sull’andamento dell’intera operazione furono inevitabilmente molto diversificate, spesso – e naturalmente – fortemente condizionate dalle proprie e più intime esperienze.

La prima missione ritornò in Italia il 21 giugno 1941, approdando nel porto di Napoli accolta da una grande folla e dalla principessa Maria Josè di Piemonte accompagnata dal ministro dell’Africa Italiana, Attilio Teruzzi. E poco dopo, inaspettatamente, salirono a bordo anche il re Vittorio Emanuele III e la regina. Per il rientro della seconda missione invece, per le navi Duilio e Giulio Cesare l’approdo selezionato fu il porto di Brindisi.

Era l’alba di un freddo martedì di gennaio, il giorno 12 del 1943, quando iniziarono le manovre di ormeggio dei due maestosi transatlantici al molo principale della fiammante Stazione marittima di Brindisi, mentre tutta la città ancora dormiva. Sulla banchina all’interno della Stazione era già stato approntato un lungo convoglio ferroviario formato da vagoni passeggeri alcuni vagoni letto ed anche carri merci, ed il mattino seguente sarebbe cominciato il trasbordo di quei passeggeri il cui destino finale era previsto nelle varie località del centro-sud. Tutti gli altri passeggeri avrebbero proseguito il loro viaggio in mare, fino a Venezia o Trieste.

Poco prima di mezzogiorno, finalmente ammainata una fastidiosa ed insistente pioggerella, al cospetto di una folla di infreddoliti curiosi brindisini che si era a poco a poco radunata sul marciapiede antistante i giardinetti e la Capitaneria di porto, ecco giungere dall’interno della Stazione marittima un folto gruppo di ufficiali d’alto rango diretti di buon passo ad abbordare la nave Giulio Cesare. Erano appena scesi dalla nave Duilio che avevano già visitato e si accingevano a ripetere la cerimonia di solenne benvenuto ai passeggeri della nave Giulio Cesare. Erano guidati dal generale Attilio Teruzzi, il ministro dell’Africa Italiana giunto appositamente da Roma, e saliti a bordo furono ricevuti dalle bandiere, dai saluti militari con i classici fischi del nostromo e finalmente dalle note dell’inno di Mameli, tra gli applausi degli entusiasti passeggeri.

In realtà c’era ben poco da applaudire e ancora meno da festeggiare. Si stava “celebrando” quella che era di fatto la fine della vicenda coloniale italiana, una fine triste e per molti aspetti drammatica, specialmente per i tanti che tra quelle decine di migliaia di italiani tornavano con il bagaglio pieno solo di ricordi rimpianti delusioni amarezze e ansie per i parenti e gli amici che non erano potuti tornare o, ancor peggio, tornavano con in cuore e in gola il dolore per coloro che già si sapeva non sarebbero mai più ritornati. Meno male che anche i bambini erano tanti, veramente tanti, e per tutti loro la vita sarebbe comunque ripresa e rifiorita, se non da subito, da lì a solo qualche altro anno ancora.

E Brindisi con il suo porto, ancora una volta, era stata chiamata a testimoniare un passaggio fondamentale della storia. La storia questa volta, dell’avventura coloniale italiana, quella stessa avventura che proprio da Brindisi – esattamente settantatré anni e tre mesi prima – il 12 ottobre 1869 era iniziata quando su un piroscafo della Compagnia Adriatica salparono con destino finale Assab in Eritrea, il visionario professore Giuseppe Sapeto e il futuro contrammiraglio Guglielmo Acton.