Quella di rendere pubbliche lettere d’amore, scritte o ricevute, non è mai una decisione facile. Anche quando non è corrisposto, l’amore resta un fatto intimo e privato. Chi scrive mette la propria anima a nudo, alla mercé dell’altro: è vulnerabile, fragile, scoperto. Chi riceve la missiva gli guarda dentro, senza filtri, ma questa visuale è concessa a lui e a lui solo. La dimensione delle parole dell’amore non è pubblica: la loro diffusione può apparire perfino sacrilega, tanto che, nella maggior parte dei casi, si svela ad occhi estranei solo dopo la morte dei protagonisti.

Fernanda Pivano la pensava così quando negò a Italo Calvino e a Lorenzo Mondo l’autorizzazione a inserire nell’epistolario di Cesare Pavese le lettere che il poeta aveva inviato alla «signorina Fernanda». «Le parole dell’amore non si pubblicano con leggerezza – scrisse motivando il suo rifiuto – Sono una parte dell’anima che non merita lo sgarbo della notorietà».

E infatti sono almeno due le missive rimaste fuori dal corpus del carteggio pubblicato da Einaudi nel 1966, che comprende, oltre alle lettere, i diari dei due autori.

Noto è il sentimento di profondo amore che Pavese aveva provato per l’allieva conosciuta sui banchi del liceo D’Azeglio e successivamente divenuta talentuosa autrice e traduttrice della Casa Editrice Einaudi. Il frontespizio di «Feria d’agosto» suggella le date dei due rifiuti opposti da Fernanda alle sue proposte di matrimonio: il 26 luglio 1940 e il 10 luglio 1945.

A lei avrebbe dedicato tre poesie di «Lavorare stanca»: «Mattino»(«È buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi»), «Notturno» («Tu non sei che una nube dolcissima, bianca/impigliata una notte fra i rami antichi»), «Estate» («Tu muovi il capo/come intorno accadesse un prodigio d’aria/e il prodigio sei tu»).

Era l’anno scolastico 1934-1935 quando il ventiseienne Cesare Pavese viene nominato supplente di italiano nella sezione B del Liceo Classico “D’Azeglio” di Torino. Tra i banchi la futura traduttrice, poetessa e scopritrice di talenti della Beat Generation, Fernanda Pivano. È lei stessa a raccontare nei Diari 1917 – 1973 (editi da Bompiani) il primo incontro con quel professore «giovane giovane» che per alcuni mesi coinvolse la classe con letture di Momigliano, di Croce e di De Sanctis. Annota nel suo diario “lo straordinario privilegio” di ascoltare Pavese mentre «leggeva Dante o Guido Guinizzelli e li rendeva chiari come la luce del sole».

Accusato di antifascismo, Pavese venne arrestato il 15 maggio del ’35 e poi condannato a tre anni di confino a Brancaleone Calabro.

S’incontrarono ancora nel 1938.

Fernanda si divideva tra il Conservatorio e l’università, quando Pavese, tornato dal confino, le portò i quattro libri in inglese che l’avrebbero fatta appassionare alla letteratura statunitense: Addio alle armi di Ernest Hemingway (che tradusse clandestinamente in lingua italiana e per questo fu arrestata), Foglie d’erba di Walt Whitman, l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e l’autobiografia di Sherwood Anderson.

Queste opera cambieranno per sempre la sua vita e il corso della cultura e dell’editoria italiana.

Lo scambio epistolare tra i due risulta davvero prezioso per ricostruire il disagio (soprattutto di lui) e la voglia di riscatto e indipendenza di genere (di lei) in un contesto storico ben delineato: quello della censura fascista e della guerra. La prima lettera è datata 22 agosto del 1940, l’ultima luglio 1945.

Pavese appare «geloso come un gorilla»: a “Nanda” lo legano due forme d’amore, quello passionale e quello per la letteratura. Per questo non smette di esortarla a «studio e diligenza» e «studio, studio, studio».

«Cara Fernanda, che lei è cattiva ed egoista l’ho sempre saputo, ma neanche io non scherzo e quindi sono disposto a correre il rischio. Ma parliamo di cose più decenti, si è decisa o no a studiare?». «Pavese cercava di farmi diventare un’intellettuale» annota la Pivano nei Diari.

Li lega l’amore per la letteratura dicevamo: «La ringrazio dei programmi – le scrive il 19 ottobre 1940 – La telefonata di ieri mi ha aiutato a tornare alla poesia. Le offro i versi con lo stesso cuore con cui in agosto Le ho offerto i primi».

Lui si atteggia a mentore della giovane mentre, forse, avrebbe voluto solo abbandonarsi al sentimento. C’è uno scritto inedito, datato 11 gennaio 1943, in cui, anziché palesare la propria preoccupazione per il richiamo alle armi che aveva appena ricevuto, è in pena per lei che incarna il suo ideale di donna «preziosa in un essere ignorato» (Il mestiere di vivere, Einaudi) e che spiccava per quella vivace intelligenza che la rendeva tanto diversa dalle «ragazze qualsiasi» (Vita attraverso le lettere, Einaudi).

Nella lettera Pavese elargisce utili istruzioni sulla storica traduzione dell’«Antologia di Spoon River» a cui la Pivano stava lavorando e che sarebbe uscita in quello stesso anno: la rassicura («farò tutto io qui» riferendosi al trucco che escogitò per aggirare la censura fascista trasformando l’Antologia di Spoon River in un’inattaccabile “Antologia di S. River”) e la invita alla cautela.

«11 gennaio 1943 – Cara Fernanda, ricevo le due lettere, quella della malinconia, e quella su Spoon River e sul mio richiamo. Per S. R. farò tutto io qui, ma non s’illuda troppo presto perché vorranno vedere le bozze e potranno ritornare sulla decisione. Per il richiamo è una notizia del giornale, che dal 1° al 15 febbraio chiameranno tutti i laureati in congedo del 1923 e precedenti, per utilizzarli. Io, a buon conto, ho già cominciato a muovermi per sapere, primo, se sarò chiamato; secondo, se lo sarò davvero; terzo, per guarire dall’asma. Stia certa che i miei desideri coincidono coi Suoi (…)».

Nanda lo preoccupa: sente che si è immalinconita, si è chiusa in se stessa.

«Mi preoccupa di più la Sua malinconia e il tono di bestia condotta al macello da Lei assunto. Perché? È sola e disagiata, ma può studiare e lavorare; non se l’intende coi Suoi, ma studiando e lavorando si prepara il modo di farsi un’indipendenza; non Le sono vicino a farle prediche, ma gliele faccio da lontano, e tanto più meditate e inesorabili, e assisto i Suoi lavori e insomma non sono in Polinesia (…)».

In realtà, l’isolamento della Pivano non è tanto una condizione personale, ma rappresenta la reazione egotica che molti intellettuali oppongono alla condizione di soffocamento a cui la guerra, il regime, la povertà li costringono.

Parla anche un po’ di sé Pavese: «Pensi che qui soffro il freddo come a Mondovì. Siamo in quattro in una casa, anzi cinque, tre uomini e due donne; viviamo studentescamente; si mangia non male; io giro tutto lacero e scalcagnato, e a Torino dovrò venire certo uno di questi giorni, non fosse che per rifornirmi di abiti. Da Torino passerei a Mondovì (…)».

Poi prende coraggio e le lancia una proposta anche piuttosto audace: «Faccia sì che il primo incontro avvenga tra noi due soli, perché vorrò abbracciarla e baciarla. Ho deciso. Ho trovato molti complimenti per «Il Mare» – (l’unico racconto scritto da Pavese, incluso in Feria d’agosto) – che pare abbia colpito tutta Roma, ma io vivo isolatissimo, anche perché a girare di notte su questi maledetti autobus e circolari, dove non si capisce niente, non mi pigliano certo. Cara Fernanda, si sta meglio con Lei a Torino, e anche a Mondovì. Stia allegra. Pavese».

Nelle lettere a Nanda ritroviamo un Pavese capace di atteggiamenti contrastanti: in alcune prevale l’uomo innamorato, in altre assume un tono vagamente paterno, in altre ancora indugia sulle proprie debolezze mostrando una propensione analitica verso la quella incapacità oggettiva di creare un legame affettivo autentico e duraturo.

«Cara Fernanda – le scrive il 13 febbraio 1943 – durante il viaggio ho pensato molto alle mie cose e mi sono accorto di non essere più un ragazzino, perché se fossi un ragazzino avrei goduto e sofferto molto e pensato bei pensieri e schizzato poesie. (…). Anzi, mi sento padre. Di che cosa o di chi, non so bene, ma mi sento padre, responsabile e noioso e superato. Com’ero più mascalzone e intelligente a venticinque anni. Allora ho scritto un libro che nessuno stima un soldo, ma comunque non sarà più superato da nulla che io scriva.(…) La verità, Fernanda, è che divento egoista (…). Allora vada tutto all’inferno: vuol dire che neanche volendo si può più scrivere una bella cosa, né “essere felici” in compagnia. Fernanda, sono molto infelice. Tuttavia L’accarezzo con riserbo, e la prego di ringraziare ancora la mamma per quella levataccia delle 5 1/2 e l’uovo e tutto. Pavese».

Vuole andare oltre il poeta, camminare a fianco di Nanda nella vita di ogni giorno.

La chiede in sposa due volte (nel 1940 e nel 1945, immortalando queste due date sul frontespizio di Feria d’agosto») ma senza successo: «Cara Fernanda, quando ci si rifiuta di sposarmi, almeno si ha il dovere di risarcirmi facendosi una cultura e imparandola più lunga di me… O sposi subito il capostazione e smetta!».

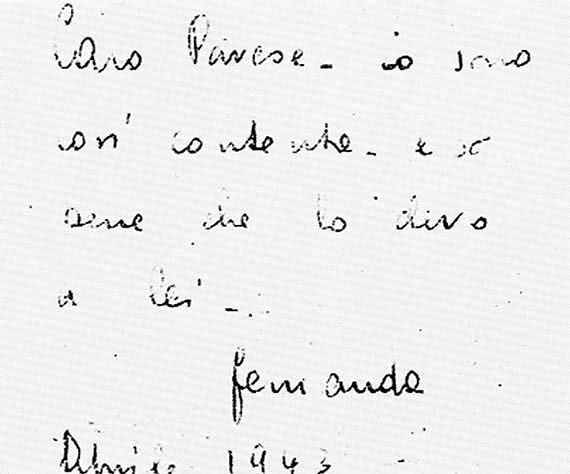

Lei è innamorata da tempo dell’architetto Ettore Sottsass jr e non corrisponde il sentimento del suo mentore. Ma gli è grata del mondo che le ha fatto scoprire: «Caro Pavese io sono così contenta e so bene che lo devo a lei», annota su un biglietto.

E aveva ragione la Pivano a manifestare la sua gratitudine a Pavese.

Non senza difficoltà (almeno all’inizio) Nanda diventerà un punto di riferimento imprescindibile della cultura italiana del ‘900. Traduttrice di Edgar Lee Masters, di Ernest Hemingway, di Francis Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, William Faulkner, porterà l’America in Italia.

Gli americani diventano i suoi eroi: prima in Italia aveva compreso quanto il loro urlo trasgressivo fosse importante per la cultura e la società. Senza la Nanda l’Italia avrebbe conosciuto la Beat Generation in ritardo e, nel frattempo, questa avrebbe perso la carica di protesta e di vitalità che la caratterizzava.

Grazie a lei i loro testi sono diventati realtà: li ha tradotti, li ha impreziositi con le sue prefazioni e ha convinto perplessi editori a investire su di loro.

Sarà lei, infatti, a convincere Mondadori a pubblicare il romanzo cult della Beat Generation: «On the road» di Jack Kerouac firmandone la prefazione.

Ha letteralmente portato in Italia i beat, li ha ospitati, li ha accompagnati nelle loro scorribande: era come una sorella nei loro confronti, tollerante ma mai complice delle loro trasgressioni. Ha salvato Allen Ginsberg dall’arresto solo leggendo ai Carabinieri quattro versi dell’Urlo. Ne aveva compreso il genio e la sregolatezza: e molti autori e cantautori contemporanei devono a lei la scoperta di un mondo che ora è il loro.

Innamorato della cultura statunitense fin dai tempi dell’università (si era laureato con una tesi su Walt Whitman), Cesare Pavese aveva tradotto numerose opere di scrittori americani e non solo, tra cui Anderson, Masters, Dos Passos, Steinbeck, Defoe, Stein, Dickens, Joyce, Melville, Henriques, Lewis, e Conrad.

Le donne lo avevano deluso.

Già prima di Fernanda Pivano, nel 1932 il ventiquattrenne Pavese si era innamorato di Tina Pizzardo, una donna di trent’anni, laureata in matematica e fisica, condannata a un anno di reclusione per la sua appartenenza al partito comunista clandestino, la cui voce «rauca e fresca» riecheggia in numerose poesie di Lavorare stanca (1936). Lei lo aveva lasciato rimarcando impietosamente la sua condizione “d’insufficienza”.

Nell’autunno del 1945 aveva conosciuto Bianca Garuffi, ventisettenne di origini siciliane, segretaria dell’ufficio romano di Einaudi. Trasfigurata nella ninfa Leucotea, sarà al centro dei «Dialoghi con Leucò» (1947) e poi del romanzo «Fuoco grande» (pubblicato incompiuto nel 1959).

L’ultima donna entrata nella sua vita, conosciuta nel capodanno del 1950 in casa di amici, è Constance Dowling, un’aspirante attrice americana, sorella della più famosa Doris, che aveva appena recitato in Riso amaro.

Pavese non regge l’assalto dell’«inquietudine amorosa» e prova angoscia, nonostante i successi letterari. Dopo aver ricevuto il Premio Strega per «La bella estate» nel 1950 scrive: «Tornato da Roma da un pezzo. A Roma apoteosi. E con questo? Ci siamo. Tutto crolla».

Nel Diario annota: «È la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non ancor finito. Nel mio mestiere dunque sono re. In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esitazioni di allora. Nella mia vita sono più disperato e perduto di allora. Che cosa ho messo insieme? Niente. (…) Sono ricaduto nella sabbia mobile. (…) Resta che ora so qual è il mio più alto trionfo – e a questo trionfo manca la carne, manca il sangue, manca la vita. Non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni di fallimenti ormai escludono. Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò».

Il 18 agosto, mentre attorno a lui aleggia l’idea di una morte accarezzata da sempre e che si fa sempre più vicina e seducente, Pavese scrisse l’ultima pagina della sua vita: «Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più». L’atto di scrivere, negato per l’avvenire, è esercitato per l’ultima volta. Pavese muore, ma da scrittore. Da scrittore che non scriverà più. È lo scrittore che ha voluto chiudere in modo degno il suo diario, vincendo una temuta impossibilità».

Cesare Pavese venne trovato morto nell’albergo Roma di Torino: aveva ingerito oltre dieci bustine di sonnifero. Era il 27 agosto 1950.

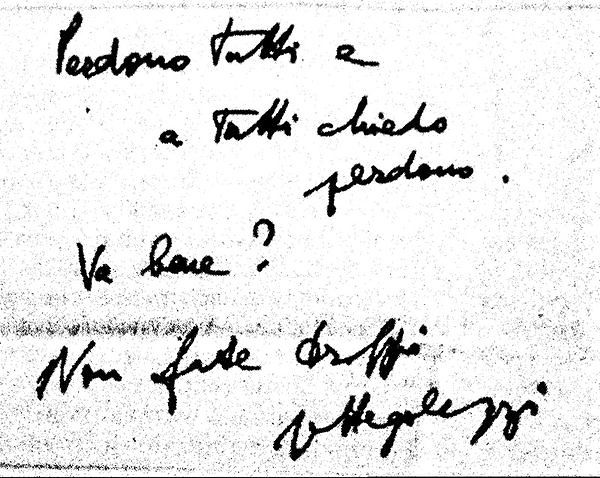

Sulla prima pagina dei «Dialoghi con Leucò», che si trovava sul tavolino della camera, aveva scritto: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate pettegolezzi».

Fernanda Pivano, a questo punto, avrebbe potuto sfruttare le lettere di Cesare Pavese a proprio vantaggio. Invece negò all’Einaudi il permesso di pubblicarle, mantenendo il pudore e la riservatezza che il suo appassionato mentore meritava, consapevole del privilegio di essere stata destinataria di quel sentimento profondo che le aveva spalancato un mondo.

«Le parole dell’amore non si pubblicano con leggerezza (…) Sono una parte dell’anima che non merita lo sgarbo della notorietà».

Giusy Gatti Perlangeli